あつじ所長の漢字漫談35 激辛もほどほどに

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

見通しのよい海岸に立つと、はるか向こうに水平線が見えます。地球は丸く、水平線という線など実際には存在しないことを私たちは知っていますが、かつては水平線の向こうは大きな崖になっていて、舟がそこまで行ったら広大な滝から真っ逆さまに落ちると信じられていました。そんな時代に、数多くの命知らずの船乗りたちが、全長20メートルあまりの小さな帆船でヨーロッパから大西洋をひたすら南下し、さらにアフリカ大陸の最南端を回って、インド洋からはるばるとアジアまで航海に出かけました。

もちろん、途中の港で飲料水や食料を簡単に補給できるわけではありません。記録によれば、舟には主食のビスケットのほか、塩漬け肉、干し魚(タラ)、乾燥豆、チーズ、玉ねぎ、ドライフルーツ、ビール、ワインなどを積んでいたようですが、航海時間が長くなるにつれて、舟の中は悪臭を放つ塩漬け肉や、ハンマーで叩いても割れないほど硬くなったビスケット、そしてとっくに飲めなくなった水だけとなります。もっとも深刻な事態として、ビタミンCを含んだ新鮮な野菜や果物が欠乏することからおこる壊血病が蔓延し、一説には200万人の船乗りが命を落としたとも言われます。

だけど船乗りたちは、そんな想像を絶する困難に立ち向かってでも、何ヶ月にもわたる航海に出ました。なぜでしょうか? その目的はただ一つ、インドに産する胡椒やクローブ、クミンなど各種スパイスを手に入れるためでした。胡椒などの香辛料こそは、まさに一攫千金を可能にさせてくれる宝物だったのです。

古くから肉や魚を食べてきましたヨーロッパですが、昔は肉に味をつける調味料には塩とハーブ系の植物しかありませんでした。また内陸部まで肉や魚を運んだり、冬期に備えて肉や魚を長期保存する必要がありましたが、冷蔵庫なんかあるわけなく、そんな時代に肉や魚を保存するには塩漬けにするしかありませんでした。しかしいくら塩漬けにしても保存には限界があって、すぐに腐敗がはじまり、あたりにはしだいに臭気がただよいはじめます。

この食生活上の大問題を解決したのが、胡椒などインドにある各種のスパイスでした。中世ヨーロッパではクローブや胡椒などには高い防腐作用があると信じられ、魚や肉の食保存に欠かせない防腐剤として珍重されました。またスパイスの香りが病気をもたらす悪魔を退治すると信じられたことから、スパイスをお香として焚くことまでおこなわれました。こうしてヨーロッパのいたるところで香辛料の需要が増大したのですが、ヨーロッパでは香辛料になる植物が育たないので、アラビア商人がインドから運んでくるのに頼るしかなく、非常に高価なものとなっていました。

だからこそ船乗りたちは巨額の富を得ることを夢見て、生命の危険をおかしてインドを目指し、スパイスを手に入れようとしたのです。彼らが持ち帰った香辛料はまずイタリアのヴェネツィアに運ばれ、そこから欧州全体の商人の手に渡り、取引を繰りかえしていくうちに、胡椒は同じ重さの金と交換される、実にとんでもない貴重品となったわけです。

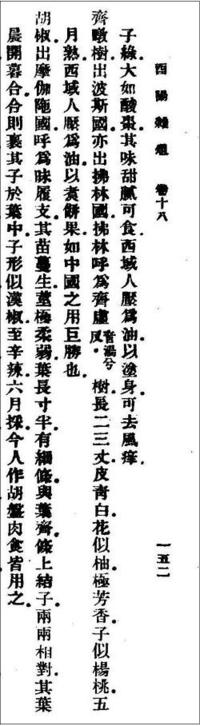

それに対して東洋では、かなり早い時代から香辛料を使うことができました。唐の時代に段成式(803-863)という人が書いた『酉陽雑俎』(ゆうようざっそ)という、珍しい話がたくさん載っている随筆集に、胡椒の話が出てきます(巻16「廣動植・木篇)。この本によれば、胡椒は本来の原産地であるインドから直接中国に運ばれたようで、唐の人々はペルシャあたりから伝わった「胡盤肉食」という名前の、いまならさしずめ「エスニック風ミートプレート」(?)とでもいうべき肉料理を食べる時の調味料として、すでに胡椒を使っていたようです。

それに対して東洋では、かなり早い時代から香辛料を使うことができました。唐の時代に段成式(803-863)という人が書いた『酉陽雑俎』(ゆうようざっそ)という、珍しい話がたくさん載っている随筆集に、胡椒の話が出てきます(巻16「廣動植・木篇)。この本によれば、胡椒は本来の原産地であるインドから直接中国に運ばれたようで、唐の人々はペルシャあたりから伝わった「胡盤肉食」という名前の、いまならさしずめ「エスニック風ミートプレート」(?)とでもいうべき肉料理を食べる時の調味料として、すでに胡椒を使っていたようです。

私たちが「胡椒」と呼んでいる調味料は、コショウ科コショウ属のつる性植物(学名:Piper nigrum)の果実を原料としたもので、原産地はインド、「胡」という漢字がついているのは西方から中国に伝わったからです。ちなみに日本には奈良時代の中期に中国から伝わったそうで、当時はそのまま生薬として使われたのだそうです。

胡椒は果実が熟さないうちに摘み取って乾燥したものが黒胡椒、完熟した実を水につけ、外皮を取ってから乾燥したものが白胡椒で、西洋料理では、からみと香りが強い黒胡椒を肉に、柔らかい香りをもつ白胡椒を魚に使うとのことですが、日本や中国の食卓では胡椒をそれほど頻繁には使いません。ラーメン屋さんは別として、中華レストランやうどん・そばなどのめん類屋さんのテーブルの上に胡椒は置かれていないのが普通です。

ところで今の中国で「からい」といえば、胡椒よりもむしろトウガラシを思い浮かべるでしょう。皆さんの中にも、四川の代表的料理とされる「麻婆豆腐」や「担々麺」など、ピリ辛系を好まれる方も多いのではないでしょうか。

私も四川料理が大好きです。数年前に仕事で北京にいた時、ホテルの近所に四川料理屋がありました。なかなか感じのいい店だったのでまよわず入り、席につくと、すぐにおさげ髪の少女がメニューを持ってきてくれました。小さなお店の割には品数も揃っているし、値段も手頃だったので、いい店を見つけたと喜びながら、とりあえずビールを注文し、おもむろにメニューをチェックしていると、少女が「虎尾辣椒」という料理を指さして、「うちはこれが名物だよ。ほら、あそこでも食べているでしょう」と近くのテーブルを指さします。

この店の名物料理らしいのですが、「辣椒」はトウガラシで、しかも四川料理屋のものです。ここはひとまず警戒しておこうと思い、「からいんだろう?」とたずねると、少女はほほえみながら「私なんか子供のころから食べているよ」と屈託ない笑顔で話します。

それならばと安心して、それを含めて何種類かの料理を注文すると、やがて小さいニンジンくらいのトウガラシが、空揚げにされて出てきました。この大きさが「虎尾」なんだなと納得しつつ、ひとくち食べてみて・・・、あまりのからさに卒倒しそうになりました。

世の中にこんなにからい野菜があっていいものか、と神様をうらみたくなるほどに、それは強烈なからさでした。私はからいものが決して嫌いではなく、むしろ大好きな方ですが、しかしその「虎尾辣椒」は、ビールを立て続けにあおらなければ我慢できないほどの激辛でした。

「とんでもないからさじゃないか」と少女に告げると、少女は「日本人はこんな程度でもだめなのか」とあきれた様子でした。彼女が語るところでは、四川では小学校くらいの子供でも、これを平気で食べているとのことです。四川はまことにおそるべし。

トウガラシなどのからい味を「辛」という漢字で表現しますが、この「辛」は、もともと入れ墨を入れるのに使う針をかたどった文字でした。

トウガラシなどのからい味を「辛」という漢字で表現しますが、この「辛」は、もともと入れ墨を入れるのに使う針をかたどった文字でした。

入れ墨とは、針や刃物で皮膚に傷をつけ、そこに墨汁や朱などを擦りこんで色をつける身体装飾のことです。そして「入れ墨」というと、高倉健さんの映画に出てくるような「任侠の徒」が背中や腕に彫りこんだ「昇り龍」や、あるいは時代劇「遠山の金さん」に出てくる「桜吹雪」などを思い浮かべる人が多いと思います。また最近では外国人スポーツ選手が腕に青い色で模様などを描いた「タトゥー」をよく見かけますが、あのように自分から好んで自発的に身体に加えた装飾は「彫り物」といい、もともと「入れ墨」とはちがうものでした。

入れ墨は、文化人類学的には特定の民族や集団で通過儀礼として加えられるもので、古代日本に関する基本的な文献『魏志』倭人伝には「男子は大小なく皆な黥面(げいめん)文身」と書かれています。邪馬台国の人は大人も子どもも顔と身体に「入れ墨」をしていたというのですが、それはすぐあとの文章に「以て蛟龍(こうりゅう、水の中にいる龍)の害を避く」とあることから考えれば、水難除けの習俗であったと考えられます。水難除けのまじないとしての入れ墨は、かつての人気漫画だったポパイの腕にも見られ、船員だったポパイは腕にイカリの入れ墨をしています。またニュージーランドの先住民であるマオリ族や日本のアイヌの人たちにその習慣がありました。

いっぽう、このような習俗とは別に、入れ墨が刑罰として使われることもありました。日本でも江戸時代では罪人の腕に入れ墨をしましたが、そのルーツは古代中国の「墨刑」という刑罰で、罪人に入れ墨を加えることを「黥」といいました。

この入れ墨を入れるために皮膚を傷つけるのに使われるのが「辛」という針で、そこから「辛」が「罪」という意味をあらわすようになりました。このように「辛」が犯罪人に対する刑罰の意味に使われ、そこから「つらい」という意味をあらわし、そこからさらに意味が拡張したのが、味覚の「からさ」なのです。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

記事上部:台北市内の野菜売り場(とうがらし) 著者撮影

記事中:酉陽雑俎 叢書集成所収排印本

「辛」字形変遷 二玄社「大書源」