漢字コラム36「冷」神々しいお告げは、しびれる?

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

「今年一番の寒気が流れ込み、全国的に冷え込むでしょう」。この時期、決まり文句のようにこんな天気予報が流れてきます。「冷」という漢字を見ていると、それだけで頭の芯がキーンとしびれるような気がします。今回は「冷」について考えてみます。

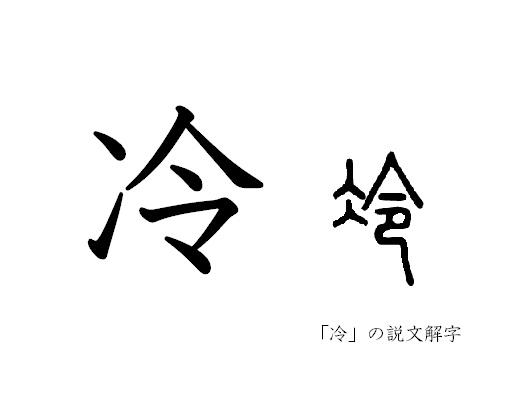

「冷」は「冫」と「令」の組み合わせでできています。「にすい」という偏になっている「冫」は、「ヒョウ」という音を持つ漢字でもあります。「冫」は「水が凍って凝固した形」を表し「氷=冰」の原字と言われていますが、単体で使われることはありません。「冬」や「寒」の下部の「点々」も「冫」が形を変えて表されたものです。

つまり「冷」は「つめたい」という意味の「冫」に、「レイ」という音を表す「令」がついたものです。しかし、「令」が単に音を表すだけではない、というのがこの場合の肝です。「令」は屋根のような覆いの下に人がひざまずいている姿を現していると言われます。人々を集めて神や君主の宣告を伝えるようすを描いたものだと言うのです。そこから「令」は、命令をくだすという意味で、とくに天子の命令、みことのりを言うのです。また、命令を行使する「県令=知事」や「中書令」のように歴代の朝廷の主要な長官など、官職を意味しました。

神や君主の宣告は、「神々しいお告げ」という特別な意味を持ちます。そしてごく自然に「清く美しい」という意味が含まれてきます。ここから「令」は「汚れがなく澄み切っている」というイメージが展開されていきます。

水は視覚的に澄み切ったというイメージを持っています。水が凍ることで、さらにつめたいという触覚的イメージへと転化していきます。「冷」における「令」は、神のお告げが清く美しいものであると同時に、冷徹で揺らぎないものであることを象徴する役目を担っていたのかもしれません。こうしたイメージの転化は、澄み切るというイメージを持つ「青」にも共通しています。「青+水=清」は「澄んだ水」、「青+米=精」は汚れを取った米を意味するように、イメージが転化され新しい価値観が付加されるのです。

「冷」は「つめたい」「さむい」が本義です。ここから温度が低くなることを表すと「冷却」「寒冷」、さらに熱気がなくなるという意味に展開して「冷落」、高ぶることなく落ち着くという意味で「冷静」「冷徹」、情が薄いという意味では「冷淡」という具合に、広がっていきました。

日本語には「つめたい」「ひえる」「さめる」など、似たようなことばがあります。「つめたい」は「触れる物体が寒冷で痛いように感じられる」、「ひえる」は「氷のような低い温度になる」、「さめる」は「熱や気持ちの高ぶりがひえる」という意味です。いずれも漢字を当てはめると「冷」になりますが、それぞれが持つ日本語の感覚は異なるのです。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「漢字ときあかし辞典」(研究社、円満字二郎著)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(イン亻ターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長 1955年福岡県生まれ。

早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。2017年4月発売の『マジ文章書けないんだけど』(大和書房)は15刷6万部を突破。6月に『3行しか書けない人のための文章教室』(朝日新聞出版)を発売。

前田安正オフィシャルサイト「マジ文ラボ」はこちら