不思議な漢字③「門」が分解された熟語?各地で生まれた奇怪な漢字たち

こんにちは!漢字カフェ担当のカンキツです。

前々号では「兵」に一画足りない「乒乓」、前号は「甲」「由」によく似た「曱」「甴」について解説頂きました。

第3弾では、「門」や「水」を分解した熟語など、面白い形をした漢字について解説頂きます!

奇怪な漢字を楽しむ文化

著者:竹澤雅文(X名義「拾萬字鏡@JUMANJIKYO」)

立羽不角の俳諧『粘飯箆』の後集(1706年)にこんな歌がある―

“はきよくり威には

”

もはやなんて読めばいいのかわからない怪文である。「」も「

」も江戸時代に主に俳諧の中でいくつか使用実績がある文字で、元をたどればその由来はやはり中国にある(中国では「

」をi-iɛtと読んだりji-yaと読んだり地域によって読み方が種々ある。「

」はpai-le(ハクラク)のように読むが、これも種々の読み方がある。)のだが、『大漢和辞典』にも載っていない珍しい文字である。当時は「理義字集」(『四民童子字尽安見』などが収録している)などにこのような面白い形の漢字を集めた本もあった。

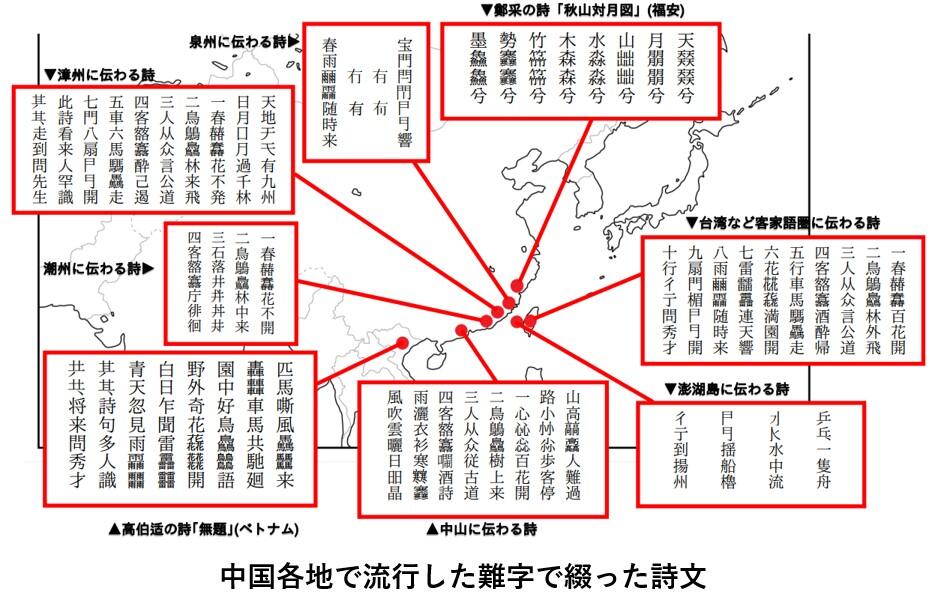

一方で中国では福建、広東を中心に既存の漢字の内部を増減させて字典にない文字を造り、難字で詩文を綴ることが各地で流行していた。

漳州の「」は「雑字」と呼ばれる資料複数に“混沌”のように読むことが示されていた。潮州の「

」は潮州語でdim6-dom6-lom6と読むそうである。井戸に石が落ちていく擬音だろうか。『潮語十五音』や『撃木知音』などの潮州に伝わる古い韻書や字書類を集めて解読を試みたが別の方言字がいろいろ出現してさらに謎を深めたばかりでこのような字は載っていなかった。このように注釈がなければそのほとんどが読めないが、字面を眺めていると常用漢字の知識だけでも詩に書かれていることがちょっぴり分かるような気もする。現代と同じように昔から奇怪な漢字を楽しむ文化が漢字圏各地にあったようだ。

「曱甴」「乒乓」などの文字はこのように中国では古くからさまざまな意味で使われた。 その一部は日本語の中にも入り、江戸時代までには意味を変化させて使っていた。現在日本ではほとんど見ることができなくなったが、近年はボーカロイドの歌詞に「」や 「

」などの文字を使用した例がみえる*。戦後漢字の数が減り、文字離れも進んでいるといわれる日本でこのような例が出てきたことは興味深い。咳をしたときに「

」(えへん)、思い出して使ってみてはいかがだろうか。

*上村勇陽氏からご教示いただいた。下記に使用例がある。

「イァズディム」雨果×可不(2023 年) https://youtu.be/NLxtlgE0VFg?si=kK1hux8Cbz6P0AKn(2024/9/24閲覧)

「L」全て化学の所為です。(2024 年)https://youtu.be/BcnI16KweOw?si=q1biVZlFF57CxmWO(2024/9/24閲覧)

≪参考文献≫

山口翔平(2023)「『童子字尽安見』「理義字集」について―「世話字尽」「節用集」との比較を中心に―」国文学107号(関西大学国文学会)p.236-254、2023.3

黄伯栄(著)『広東陽江方言研究』、中山大学出版社、2018

日本漢字学会(編)『漢字系文字の世界 字体と造字法』花鳥社、2022

『郷音集要解釈』(劉伯山(編)『徽州文書』第1輯10所収)

曹銘(編)『増補音釈世事通考雑字万花谷』国立公文書館内閣文庫、請求番号365-0027

≪著者紹介≫

竹澤雅文(たけざわ・まさふみ)

栃木県出身。1997年生まれ。岐阜大学を出、現在は在野研究者。ツイッター(X)では「拾萬字鏡」(@JUMANJIKYO)の名で漢字に関する話題を発信。16 歳のときに漢字字典を書き始め、現在も仕事のかたわら字典を執筆。現在約1,600 ページの原稿ができており、親字99,172 字を収録予定で進行中。