新元号発表!「令」の正しい書き方は?

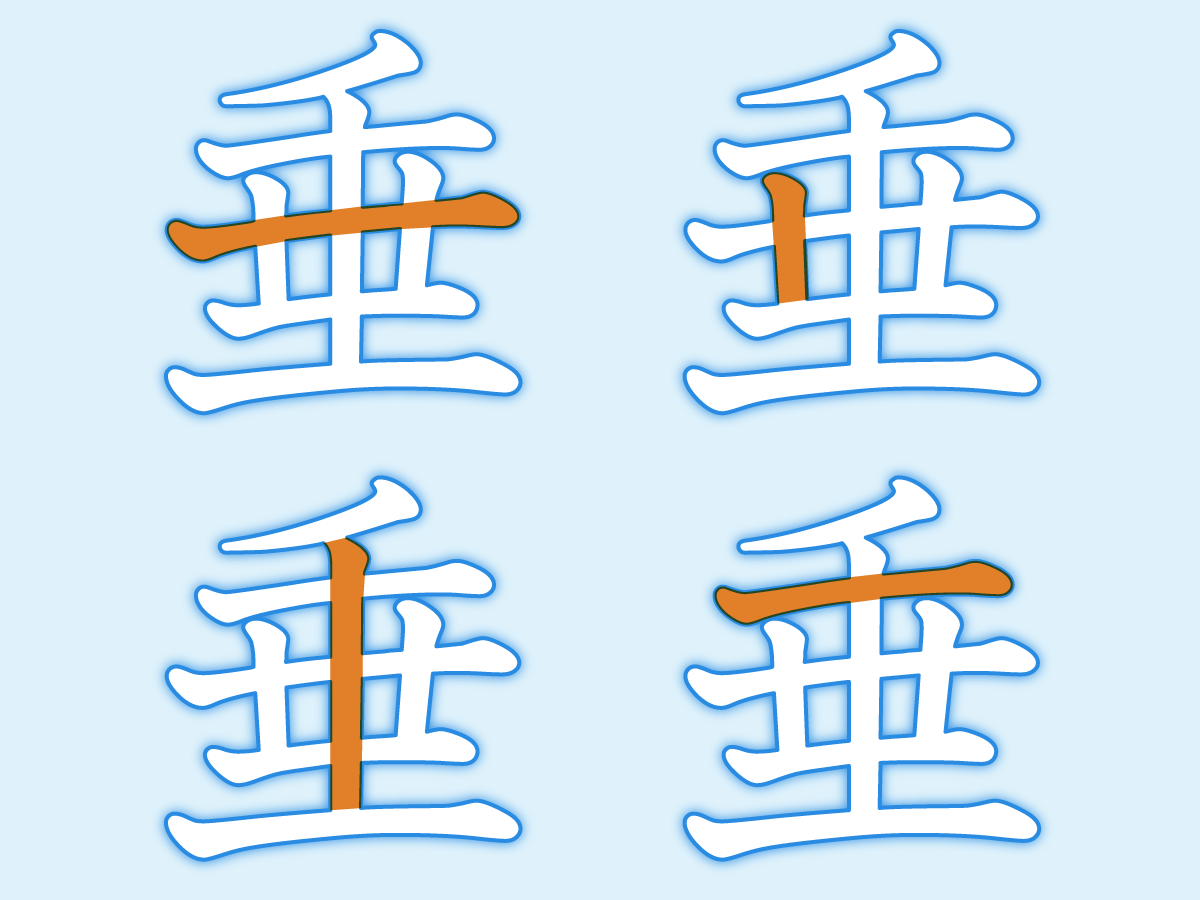

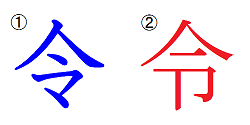

4月1日に新元号「令和」が発表されました。発表された字を見て疑問を持たれた方々から、公益財団法人 日本漢字能力検定協会(以下、漢検協会)にも、「学校では『令(画像の①の形。以下、①)』って習ったんだけど…」「いつも『令(①)』で書いていたけれど、正しくは『令(画像の②の形。以下、②)』なの?」と多くの問い合わせをいただきました。

4月1日に新元号「令和」が発表されました。発表された字を見て疑問を持たれた方々から、公益財団法人 日本漢字能力検定協会(以下、漢検協会)にも、「学校では『令(画像の①の形。以下、①)』って習ったんだけど…」「いつも『令(①)』で書いていたけれど、正しくは『令(画像の②の形。以下、②)』なの?」と多くの問い合わせをいただきました。

日本漢字能力検定(以下、漢検)を主催し、年間約200万人分の答案を採点している漢検協会が、皆様の疑問にお答えいたします!

【疑問】「令(①)」「令(②)」どちらの書き方が正しい?

【答え】「令(①)」「令(②)」どちらも正解です!

下の書き方は、いずれも正解です。

![]()

(平成28年2月29日 文化庁 文化審議会国語分科会報告「常用漢字表の字体・字形に関する指針」より抜粋)

小学校で習うのは「令(①)」という形です(小学校4年生で習います)。一方、新聞や本でよく見る「明朝体」という書体では、「令(②)」という形で表現されています。なぜこのように字の形に違いが見られるかというと、「令(①)」、つまり手書きするときの文字の形、と「令(②)」、つまり印刷されたときの文字の形、が今の形になるまでにたどってきた歴史がそれぞれ異なるからです(詳しくは参考1をご覧ください)。

手書き文字は、自然な手の動きが基本になっています。一方、印刷文字は、印刷したときの見やすさやバランスが重視されます。このような違いから、形の上では少し違って見えるものの、「令(①)」「令(②)」どちらも同じ字であると言えます。

◎「令(①)」も印刷された文字ですが、「令(①)」は「教科書体」といって、小学校の教科書で使われる、手書き文字に近い形の書体です。小学校で最初に漢字を習うときのお手本になるよう作られた書体ですので、字の書き方に迷う場合は、教科書体を参考にすることをおすすめします。

◎「令(②)」という形は印刷された文字の形である、とご説明しましたが、手書きするときに「令(②)」という形で書いても問題ありません。もちろん漢検でも正解となります。

令 … 小学校4年生で習う漢字(漢検7級配当の漢字)

和 … 小学校3年生で習う漢字(漢検8級配当の漢字)

参考1:手書き文字と印刷文字の発展の経緯について

例えば、手書き文字は、伝統的に、一つの字の中で右はらいの表現は一つにする、狭いところでは右はらいはせずとめるように書く、また、横画が複数ある場合には、長さをおおよそそろえて、そのうちに一つだけを長く書くなどの習慣によって、様々な字の形が書かれてきました。

一方、印刷文字はというと、印刷が始まったばかりの頃は木の板に手書き文字の形を彫っていたのですが、彫るときの効率やスピードを追求するため、手書き文字に存在する微妙な曲線や角度を避けた形を取るようになっていきました。更に、文字を縦に並べたときに読みやすくなるように、縦画を太く、横画を細くするといった工夫も加えられていきました。

このように、手書き文字と印刷文字は、それぞれが別の発展の経緯をたどってきたのです。

参考2:漢検の採点について

漢検では、「常用漢字表」(平成22年内閣告示)の「(付)字体についての解説」や、「常用漢字表の字体・字形に関する指針」などの公的資料に拠って採点しています。漢検でも、「令(①)」「令(②)」どちらの書き方でも正解となります。

※詳細は以下の参考リンク(文化庁HP/pdf)をご覧ください。

≪参考リンク≫

・「常用漢字表」はこちら(3.39MB)

・「常用漢字表の字体・字形に関する指針」はこちら(50.29MB)

・漢検ホームページはこちら

・漢字ペディアで「令」を検索しよう