漢字コラム1 「武」―「とめる」のか「進むのか」それが問題だ

著者:前田安正(元 朝日新聞校閲センター長)

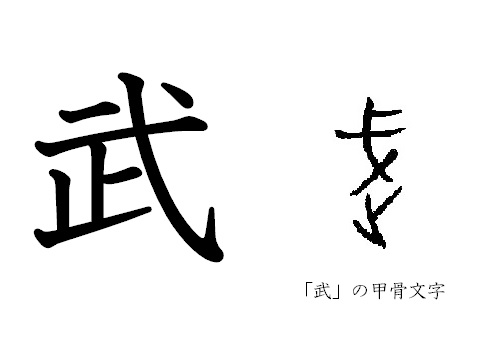

「武」は「戈(ほこ)」と「止」を組み合わせてできた漢字です。

「戈」は長い柄の先にかぎ形の両刃が付いた武器のことです。では「止」は何を表しているのでしょう。

そりゃ簡単だよ。「止」は「とまる」「とめる」「とどまる」なんて意味でしょ。

確かに。では「戈を止める」とは、どういうことなのでしょう。

『春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん)』に次のような逸話が載っています。

楚(そ)の荘王(そうおう)が晋(しん)との戦いに勝ったときのこと。家臣が「晋軍の死骸を集めて、戦勝記念の築山を築いてはどうか」と進言しました。すると荘王は「武は戈を止めるという意味だ。武とは暴を禁じ、戦を止め、民を安んじ、衆を和し、財を豊かにするためのもの。しかし多くの犠牲を出した私にはその資格がない」と答えたのです。

『春秋左氏伝』は儒家の経典の一つ「春秋」を解説したものです。歴史書の側面もあり、当時の逸話や説話などが集められています。ここでは、「武は戈を止めること」つまり「武は戦を止めること」だと書かれています。西暦100年にできた中国の字書『説文解字(せつもんかいじ)』にもこの話が紹介され、長い間これが「武」の字源だと信じられてきました。

それからずーっと時代が下った19世紀末に、甲骨文や金文が発見され研究が進みました。すると「止」が「足の形」であることがわかり、「とまる」「とめる」「とどまる」という意味の他に、「行進する」「進む」という意味を持つことがわかりました。そして「武」の場合の「止」は、後者の意味だという解釈が出てきました。つまり「武」は「戈を持って進む」、つまり「攻める」「戦う」という意味なのだと言うのです。

今ではこの説が一般的となり、多くの辞書にも採用されているのです。

「えーっ! 『春秋左氏伝』に出てくる正義感の強い荘王の話は何だったの!」

甲骨文や金文の研究が進み、折角のいい話にミソがついた感じになってしまいました。説話からは「無駄な争いは避けるべきだ」という、当時の武将の心構えや哲学を読み取ることができます。これはこれとして楽しむことができます。しかし、こうした説話に登場する一説が、そのまま字源に結びつくとは限らないのです。

≪参考資料≫

「春秋左氏伝・上」(岩波文庫 小倉芳彦訳)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

元 朝日新聞校閲センター長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、2016年4月から朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長に就任予定。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。