部首にまつわるミステリー【2】〜出土文字資料から探る「信」の成り立ち〜 | やっぱり漢字が好き52

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

多くの場合、形声文字を構成する部品のうち、義符、すなわち意味カテゴリーと結びついた部品が部首として扱われている。「信」という漢字は伝統的に「亻(人)」と「言」からなる会意文字と分析されてきた。「亻(人)」が意味カテゴリーに関わる部品であるという点から見れば、「信」が「亻(人)」の部首に配当されることに特段不都合はない。しかし近年、「亻(人)」は義符ではなく、声符、すなわち「信」の発音を示す部品であると見なされるようになった。「亻(人)」が声符であるという点から見れば、「言」を「信」の部首と見なす余地も残されている。これが前号【1】のあらましである。

今号では「信」を表す文字が、古代中国の出土文字資料の中で実際にどのように表記されているかを見ていきたい。

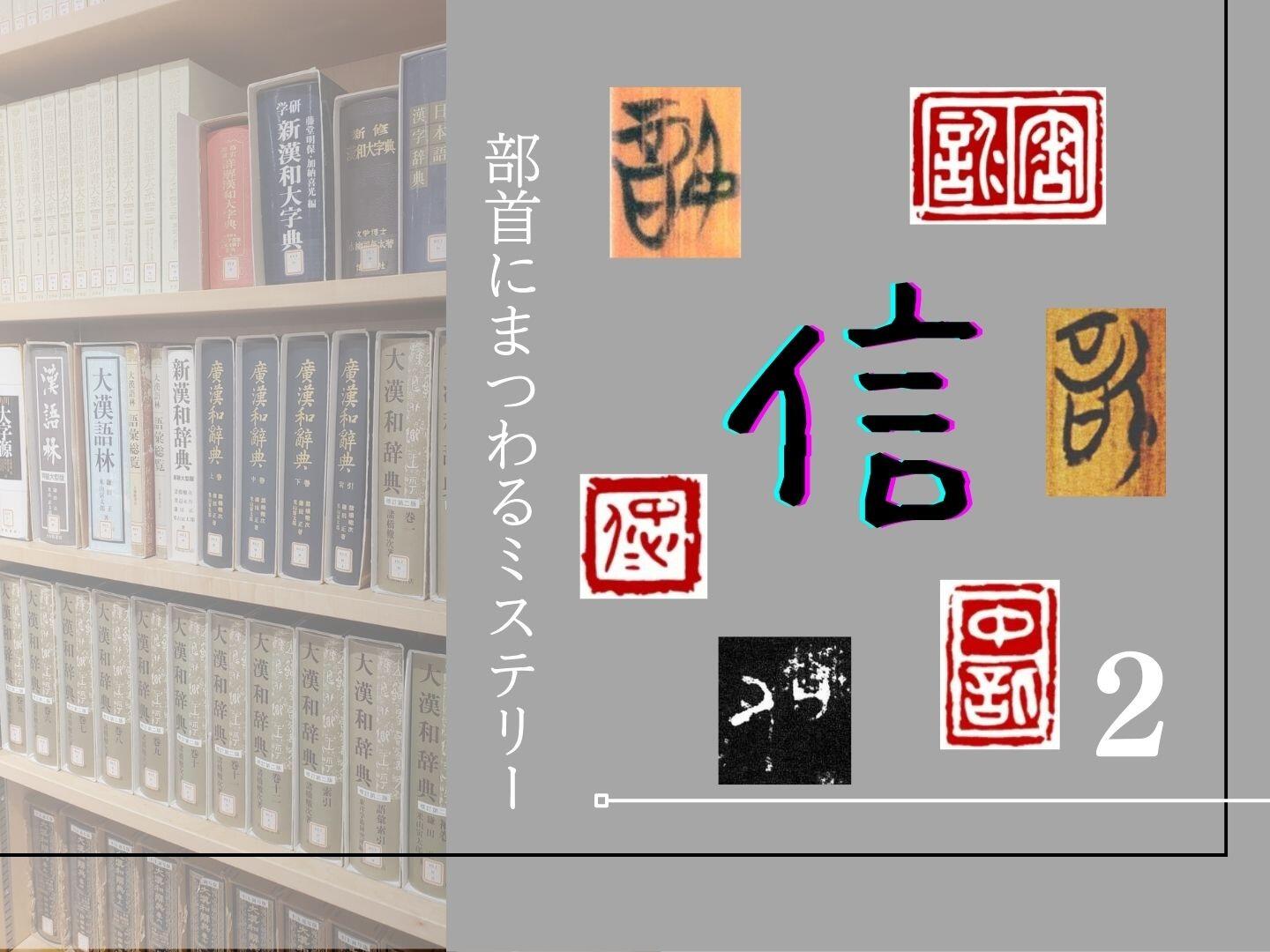

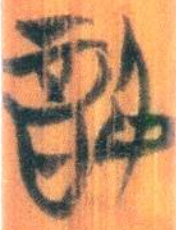

「信」は甲骨文に見えず、時代の下った西周時代の金文(青銅器銘文)に初めて登場する。図2に示すように、「人」と「口」からなる「![]() 」という字形によって{信}を表していたと考えられる(本稿では、「 」で文字を示し、{ }で文字が表す語を示す)。ここでは「人」が声符として作用し、「人」(* ni[ŋ])と発音の近い{信}(*s-ni[ŋ]-s)を表している(アルファベットはBaxter and Sagart 2014によって復元された上古音である)。

」という字形によって{信}を表していたと考えられる(本稿では、「 」で文字を示し、{ }で文字が表す語を示す)。ここでは「人」が声符として作用し、「人」(* ni[ŋ])と発音の近い{信}(*s-ni[ŋ]-s)を表している(アルファベットはBaxter and Sagart 2014によって復元された上古音である)。

図2「![]() {信}」(胡叔鼎:集成2767、西周時代)

{信}」(胡叔鼎:集成2767、西周時代)

※なお『説文解字』は「信」の古文(戦国時代の秦以外の東方六国である楚・斉・燕・趙・魏・韓の文字)として「人」と「口」から構成される「![]() 」を収めつつ、同時にこの「口」を「言」の省略体と見なす。

」を収めつつ、同時にこの「口」を「言」の省略体と見なす。

さらに時代の下った中国戦国時代の南方の楚国の竹簡(これを楚簡と呼ぶ)には、「言」と「千」からなる「![]() 」という文字で{信}を表す例が見られる(図3)。ここでは「千」が声符となっているが、実は「千」(*s.n̥ˤi[ŋ])自体が「人」(* ni[ŋ])を声符とする形声文字であり、従って図3の「

」という文字で{信}を表す例が見られる(図3)。ここでは「千」が声符となっているが、実は「千」(*s.n̥ˤi[ŋ])自体が「人」(* ni[ŋ])を声符とする形声文字であり、従って図3の「![]() {信}」は「人」が間接的に声符として作用しているとも解釈できる。

{信}」は「人」が間接的に声符として作用しているとも解釈できる。

図3「![]() {信}」(上博楚簡『緇衣』、戦国時代)

{信}」(上博楚簡『緇衣』、戦国時代)

同じ戦国時代には、「言」と「身」からなる「![]() 」という字で{信}を表す例もある(図4)。ここでは「身」が声符となっている。「身」(*n̥i[ŋ])もまた「人」(* ni[ŋ])を声符とする形声文字であるため、先に見た「

」という字で{信}を表す例もある(図4)。ここでは「身」が声符となっている。「身」(*n̥i[ŋ])もまた「人」(* ni[ŋ])を声符とする形声文字であるため、先に見た「![]() {信}」と同様に、「人」が間接的に声符として機能していると考えられる。

{信}」と同様に、「人」が間接的に声符として機能していると考えられる。

図4「![]() {信}」(清華簡『子産』、戦国時代)

{信}」(清華簡『子産』、戦国時代)

戦国時代末期から秦までの竹簡(秦簡)では「人」と「言」からなる「信」の字形を用いる。図5は「中{忠}信」と刻まれた秦の璽印であり、下段に見える文字が「信」に当たる(ただし、「人」と「言」の位置が入れ替わっている)。この字形においても、前号から述べてきたとおり、「人」が声符である。

図5「中{忠}信」(『風過耳堂秦印輯録』347、劉釗2020による)

ところが同じ秦の資料には、さらに「仁」の字を用いて{信}を表す例も見られる。たとえば図6に示す「忠仁」と刻まれた秦の璽印では、左にある「仁」が{信}を表していると考えられている。「仁」は「亻(人)」を声符とする形声文字であり、その発音は「人」とほぼ同音(*niŋ)に復元される。

図6「忠仁{信}」(『古璽彙編』4507、劉釗2020による)

さらに秦の璽印の中には、「言」と「仁」を組み合わせて{信}を表すものも存在する。図7の璽印には「 ![]() 審」と刻まれているが、左側の「

審」と刻まれているが、左側の「 ![]() 」字は「仁」を声符としつつ、{信}を表していると考えられる。「仁」自体が「人」を声符とする形声文字であることを踏まえれば、この「

」字は「仁」を声符としつつ、{信}を表していると考えられる。「仁」自体が「人」を声符とする形声文字であることを踏まえれば、この「 ![]() 」もまた「人」が間接的に声符として機能していると見なすことができる。

」もまた「人」が間接的に声符として機能していると見なすことができる。

図7「 ![]() {信}審」(『十鐘山房印挙』3・6、劉釗2020による)

{信}審」(『十鐘山房印挙』3・6、劉釗2020による)

以上の例から明らかなように、出土文字資料における{信}は、いずれも「人」を声符とする文字によって表記されていたことがわかる。これは「信」が「人」と「言」の会意文字でないこと端的に示している。

「信」が「言」を義符とし、「人」を声符した形声文字である以上、「言」の部首に収録されていても不自然ではない。とはいえ現代の日中の辞書で「信」を「言」の部首に分類するものは皆無である。部首はやはり漢字の意味カテゴリーに基づく分類というより、検索の手段としての性格が強いということである。

ところが、後漢の『説文解字』は「信」字を「言」の部首に分類している。『説文解字』自身は「信」を形声文字と分析していないものの、現在の学説から見ればなかなか示唆的である。

以上、本稿では声符が部首として扱われる一例として「信」を取り上げた。実は他にも、少数ながら同様の例が漢和辞典に見られる。この点については、次号で詳しく取り上げたい。

次回「やっぱり漢字が好き53」は10月20日(月)公開予定です。

≪参考資料≫

清華大学出土文献研究与保護中心編『清華大学蔵戦国竹簡』(1)-(13)、中西書局、2010年-2023年

中国社会科学院考古研究所編『殷周金文集成』第1冊-第18冊、中華書局、1984年-1990年

馬承源主編『上海博物館蔵戦国楚竹書』(1)-(9)、上海古籍出版社、2001-2012年

李家浩「従戦国“忠信”印談古文字中的異読現象」、『北京大学学報(哲学社会科学版)』、1987年第2期

劉釗「従秦“交仁”等印談秦文字以“仁”為“信”的用字習慣」、古文字微刊、2020年6月12日

Baxter, William H., and Laurent Sagart. Old Chinese: A New Reconstruction. Oxford University Press. 2014

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

「卒」の字源について|やっぱり漢字が好き41 はこちら

頭の体操!漢字クイズに挑戦!⑫共通の部首探しクイズ はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。