七五三と漢数字【上】 | やっぱり漢字が好き30

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

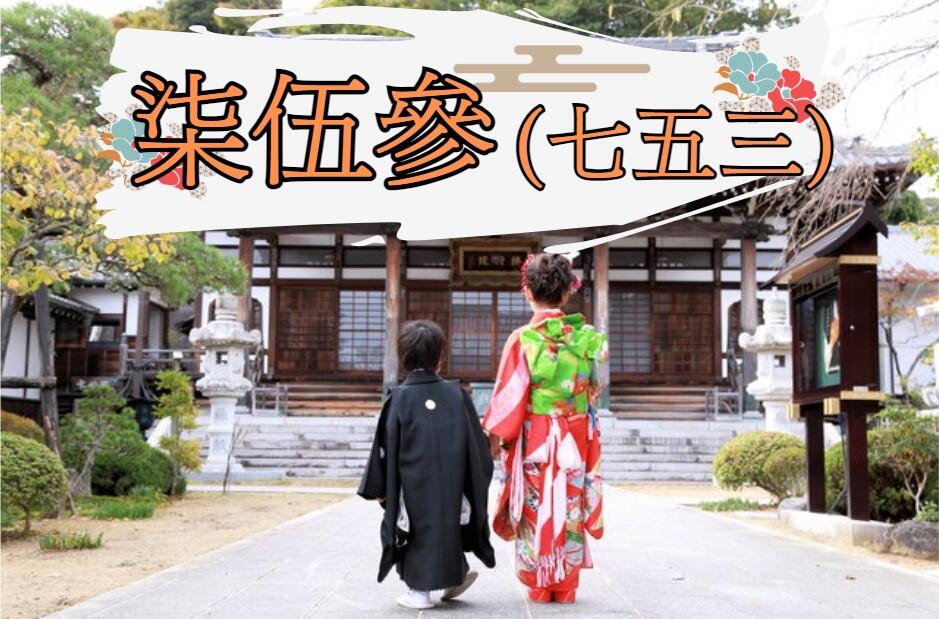

来月11月は七五三の季節である。七五三とは数え3歳・5歳・7歳を迎える子供の成育を祈願する行事である。伝統的には3歳は髪置(かみおき)、5歳は袴着、7歳は帯解(おびとき)という考えが根底にあるらしい。もともとは宮中から発生した行事であるが、のち民間にも広がり、江戸後期には現代と同じように形式化された。現代では11月15日に行われることが多い。

なぜ3歳・5歳・7歳の時に行われるのかについてはいろいろと言われているが、奇数を陽数と呼び、縁起の良い数と見なす中国の思想から影響を受けた可能性も指摘される。七五三は行事としては日本のものだが、「七・五・三」を吉数として尊ぶのは実は外来の観念である。ちょっとしたねじれ現象である。

さて、漢字という視点から見てみると、「七・五・三」は同じ奇数であるとはいえ、字体構成上「三」にだけ大きな違いがある。それは「三」のみが、表す数量と横画の本数が対応する表意文字で、いわゆる「数え上げ方式」(線1本=一、線2本=二、線3本=三)によって文字が構成されているという点である。一方で「五」「七」はその字源はどうあれ、字音の近接性を媒介とした仮借字であり、文字の形体が語の意味と直接対応していない、すなわち「数え上げ方式」ではない。

「三」を含め、「一」「二」はいずいれも「数え上げ方式」によって構成された漢字であり、甲骨文の時代から現代まで同種の文字を使い続けている(4については甲骨文では「数え上げ方式」の「」を用いていたが、春秋時代から現行の「四」が出現した。このことについては以前のコラム「やっぱり漢字が好き2 なぜ“4”は「四」と書くのか?(上)」を参照)。

今号と次号では七五三にちなんで、古代中国の3を表す漢字の歴史的変遷を見てみたい。次は殷代(前13世紀~前11世紀)の甲骨文の「三」である。

(1) 三牛(『甲骨文合集』377)

3を表す漢字は現代まで終始不変であったわけではない。たとえば「大字」と呼ばれる漢数字がある。1~9の基数に異なる漢字を当てたもので、「壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖」が用いられる。「一、二、三」のような字画が少ない漢数字は改竄されるおそれがあるため、かわって法律や会計といった重要な文書にしばしば大字が用いられた。一方、通常の「一、二、三……」は小字と呼ばれる。

大字に用いられている文字の中でも「參」の出現はとりわけ早い。西周時代(前11世紀~前8世紀)の青銅器銘文(これを金文と呼ぶ)に3を表す「參」が使われ始める。

(2) 參(三)有司:司徒、司馬、司空(盠方彝:『殷周金文集成』9900)

(2)は「3つの有司の官位、すなわち司徒・司馬・司空」といった意味である。「三」に代わって「參」を用いるのは仮借によるものと考えられる。すなわち3を表す語に対し、それと発音の近い「參」字を当てたということである。上古音(周代から漢代の漢字音の体系)において「三」と「參」の発音がどの程度接近していたかについてはなお検討すべき問題もあるが、ここではさしあたり両字の発音が接近していたと述べるにとどめたい。なおここの「參」は後世の大字とは異なり、改竄を避けるために使われているのではない。ではなぜ「三」ではなく、あえて「參」を用いているのか。筆者は目下、この問題について研究を進めている。

今号は紙幅の都合でここまでとしたい。次号では戦国時代に3を表す漢字の種類が急増する様を見てみたい。

次回「やっぱり漢字が好き31」は11月1日(金)公開予定です。

≪参考資料≫

杉本つとむ『日本語力を高める語源入門』、東京書籍、2007年

郭沫若主編・中国社会科学院歴史研究所編《甲骨文合集》、中華書局、1977年-1982年

中国社会科学院考古研究所編 《殷周金文集成》第1冊-第18冊、中華書局、1984年-1990年

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「三」を調べよう

漢字ペディアで「参」を調べよう

≪おすすめ記事≫

やっぱり漢字が好き。3 なぜ“4”は「四」と書くのか?(中) はこちら

やっぱり漢字が好き。4 なぜ“4”は「四」と書くのか?(下) はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能後の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。