やっぱり漢字が好き。2 なぜ“4”は「四」と書くのか?(上)

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

本コラムのネタ収集のため、小学校低学年の娘に、漢字を習って何か不思議に思うところがないかヒアリングを行った。すると、数字の“1”、“2”、“3”は「一」、「二」、「三」なのに、なぜ“4”は4本線ではなく、「四」と書くのかとの質問を投げかけられた。そこで今号から3回に分けて、この問題について考えてみたい。

まず指摘しておきたいのは、殷代(紀元前13世紀~紀元前11世紀)の甲骨文では、“4”は「四」ではなく、4本の横線を縦に重ねた「![]() 」を用いる。次の西周時代(紀元前11世紀~紀元前771年)において、漢字資料の主たるものは青銅器に鋳込まれた「金文」と呼ばれるものであるが、そこでも“4”は4本線の「

」を用いる。次の西周時代(紀元前11世紀~紀元前771年)において、漢字資料の主たるものは青銅器に鋳込まれた「金文」と呼ばれるものであるが、そこでも“4”は4本線の「![]() 」で書く。“4”を「四」で書くようになったのは、次の春秋時代(紀元前771年~紀元前453年)を待たねばならない。その後、秦代(紀元前221年~紀元前202年)まで「

」で書く。“4”を「四」で書くようになったのは、次の春秋時代(紀元前771年~紀元前453年)を待たねばならない。その後、秦代(紀元前221年~紀元前202年)まで「![]() 」と「四」は共存していたが、前漢(紀元前206年~8年)以降「

」と「四」は共存していたが、前漢(紀元前206年~8年)以降「![]() 」が徐々に淘汰され、「四」のみが残ることとなる。下の図1-1に「

」が徐々に淘汰され、「四」のみが残ることとなる。下の図1-1に「![]() 」と「四」の字形表を挙げておく。

」と「四」の字形表を挙げておく。

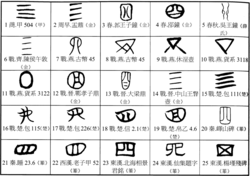

図1-1(季旭昇『説文新証』より)

※表中の1は殷代甲骨文の例、2は西周金文の例、3~5は春秋時代の例、6~19は戦国時代の例、20、21は秦の例、22は前漢の例、23~25は後漢の例である。

「![]() 」が使われなくなったのは、それが一見して何本の線か、3本なのか、4本なのか、はたまた5本なのか、直感的に判断しにくいためであろう。特に数字は正確さが要求されるものであり、書き間違い、読み間違いが許されない場合が多い。

」が使われなくなったのは、それが一見して何本の線か、3本なのか、4本なのか、はたまた5本なのか、直感的に判断しにくいためであろう。特に数字は正確さが要求されるものであり、書き間違い、読み間違いが許されない場合が多い。

“5”以降の数字は古くから、線の本数と内在的意味関係を持たない「五」の形で書き表される(但し、“5”にもわずかながら5本線で書かれる場合がある。図1-2の「五」の字形表の2、9を参照)。「五」の字形の由来については諸説あり、「五」はもともと「×」の形で書き表されていたことから(図1-2の1や3の「五」)、これを古代における“5”を意味する記号と解釈する者もいれば、「五」はもともと糸巻き機の象形で、それが数字の“5”を意味する単語と発音が近いために、“5”を表すための「当て字」(すなわち「仮借(かしゃ)」)となったとも考える者もいる。図1-3は出土した春秋時代後期から戦国時代前期の写真であるが、その形は図1-2の4や5の「五」字と近似している。

図1-2(『説文新証』より)

図1-3(「江西貴渓崖墓発掘簡報」より)

ここで漢字を離れ、一見関わり合いがないと思われるかもしれないが、認知科学の研究成果を見てみたい。最近の調査によると、人間は直感的には“4”の数量までしか認識できず、“5”以上の数量を正確に理解するには、言語における数詞(つまり数字の名前、「ご」、「ろく」、「しち」など)が機能的役割を果たしているという(Pitt, Gibson and Piantadosi 2022)。つまり人間が短時間で直感的に理解できる数量は“4”が限界ということである。古くは“4”以下の数を線の本数によって文字化し(「![]() 」)、“5”以上に異なる原理の文字を当てていた(「五」)、という漢字に見られる現象は、正に人間のこのような認知上の性質と関連があるようで、じつに興味深い。さらに「

」)、“5”以上に異なる原理の文字を当てていた(「五」)、という漢字に見られる現象は、正に人間のこのような認知上の性質と関連があるようで、じつに興味深い。さらに「![]() 」を取りやめ「四」に書き換えたという現象も、“4”の数量が直感的認識の上限である―言い換えれば「

」を取りやめ「四」に書き換えたという現象も、“4”の数量が直感的認識の上限である―言い換えれば「![]() 」を構成する線の本数が人によっては即時に認識しにくかった―ということを物語っているかのようである。つまり「

」を構成する線の本数が人によっては即時に認識しにくかった―ということを物語っているかのようである。つまり「![]() 」から「四」の書き換えは、人間の認知能力と密接に関わっているということである。

」から「四」の書き換えは、人間の認知能力と密接に関わっているということである。

それでは、他の文字体系では“4”をどのように書き表しているのであろうか。次号では漢字以外の文字の数表記の有り様について紹介したい。

≪参考資料≫

川勝康弘・海沼賢「言語がないと人間は「4」までしか数えられない」、『ナゾロジー』、https://nazology.net/archives/104756、2022年2月14日

Pitt, Benjamin, Edward Gibson and Steven T. Piantadosi “Exact Number Concepts Are Limited to the Verbal Count Range.” Psychological Science, Vol. 33(3), 2022

季旭昇『説文新証』、芸文印書館、2014年

程応林・劉詩中「江西貴渓崖墓発掘簡報」、『文物』1980年第11期

方稚松『殷墟甲骨文五種外記事刻辞研究』、上海古籍出版社、2021年

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

あつじ所長の漢字漫談23 一世代は30年 はこちら

新聞漢字あれこれ74 「柒」 大字に込めた職人の思い はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

二松学舎大学教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能後の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。