「葛」字について【上】|やっぱり漢字が好き47

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

6月15日に漢検の試験が行われた。受検されたみなさま、おつかれさまでした。

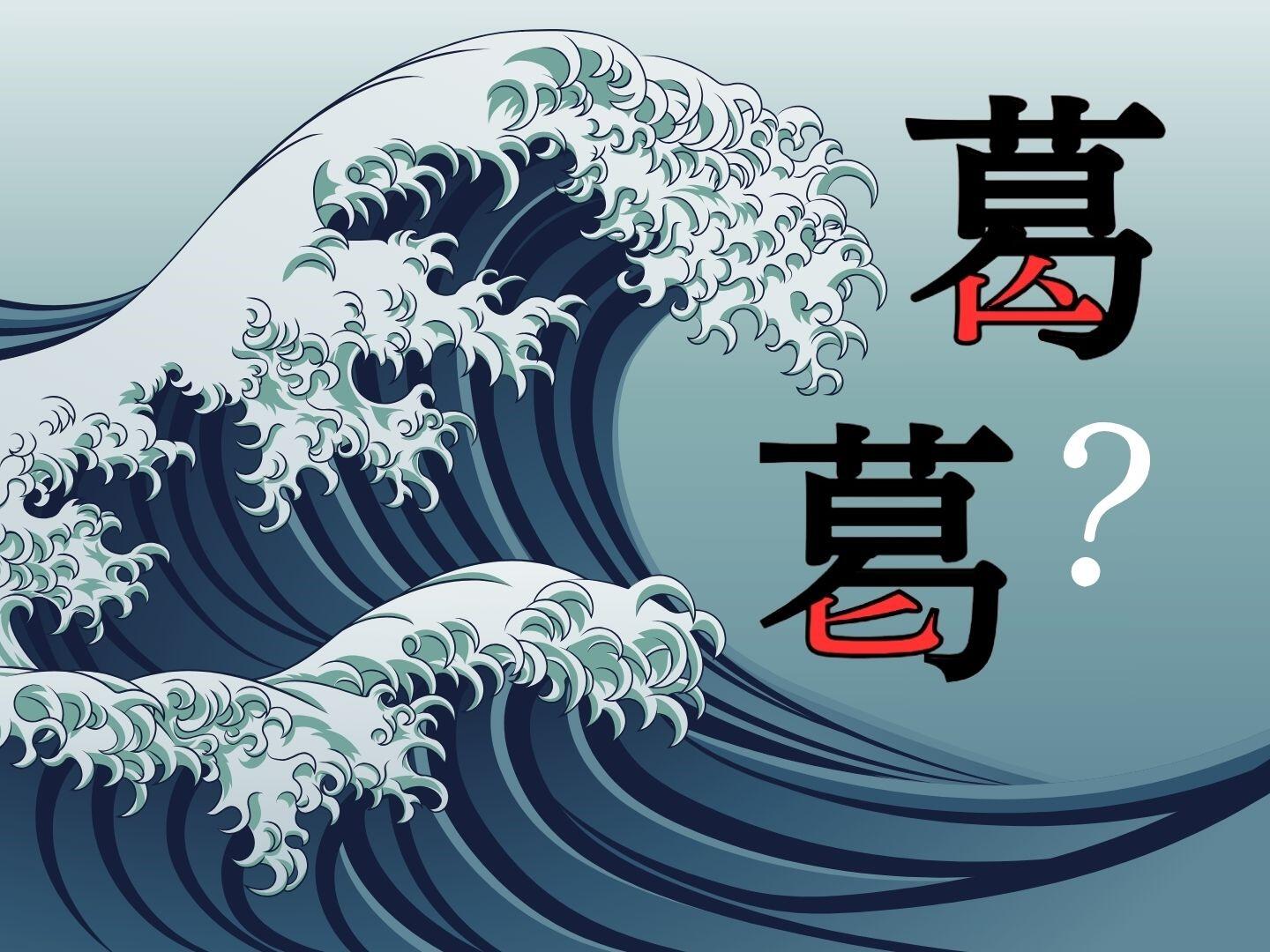

さて、今号では漢字に詳しい方にとってなじみのある話題をとりあげたい。割とよく知られている話だが、日本では「葛」の活字として2種の字体が用いられている。

A: B:

このうちAが旧字体(いわゆる康熙字典体)、Bはその異体字である。

Aを用いる地名には、例えば東京都葛飾区がある。かつて新聞や官公署によって異なった表記がなされていたため、葛飾区は1986年に、区の関連表示にAを用いることを決定した。決定に至るまでの詳しい経緯については葛飾区がウェブサイトで公開している(「『葛』字の不思議」参照)。

2種類の字体が併存し、混乱が生じた背景には、以下のような理由がある。

まず戦後日本の文字政策の観点から見ると、1949年に内閣告示・訓令によって公布された「当用漢字字体表」から「葛」字は漏れてしまった。しかし、同じ部品を持つ「渇」「掲」は掲載され、それらの右旁はBと同様に右下が「匕」の形をとっていた。

「当用漢字字体表」が新字体として採用したのは、筆写(手書き)の慣用の中から選定された簡易字体であり、「渇」「掲」なども筆写体に基づく。これ以降、『康熙字典』に由来する従来の字体(いわゆる康熙字典体)は旧字体と呼ばれるようになった。

のち、新字体の略し方が、当用漢字表から漏れた表外字にも適用されるようになった(これを拡張新字体と呼ぶ)。この影響を受け、表外字である「葛」についても、表内字「渇」「掲」の類推から、右下を「匕」と書くBの字体が通用し、AとB両方の字体が併存することとなる。

「葛」字は1981年に公布された「常用漢字表」からも漏れてしまった。その後2000年に公布された「表外漢字字体表」において、「常用漢字表」に含まれないものの、雑誌や書籍などの印刷物で広く使用される漢字として、「印刷標準字体」が示された。この印刷標準字体は原則として拡張新字体を採用せず、いわゆる康熙字典体を用いる方針が取られたため、「葛」についてもそれに由来するAの字体が採用された。

2010年に公布された「改訂常用漢字表」で「葛」字がようやく常用漢字に追加された。この際、追加された漢字の字体は「印刷標準字体」(=康熙字典体)が採用された。その結果、「葛飾」のみならず、日本国内の活字表記としてはAが定着することとなった(ただし奈良県葛城市は市名の表示にBを正式な字体として採用。「葛の字の取り扱い」参照)。

以上は文字政策から見た「葛」字の扱いであるが、これに連動してJIS漢字でもAとBの字体に混乱が見られた。1978年に制定された「JIS C6226-1978」ではAの字体(いわゆる康熙字典体)にコード(区点番号)が割り当てられた。しかし1983年に制定された「JIS X0208-1983」では同じ区点位置にBの字体(拡張新字体)が指定され、Aが指定から外されてしまった。

ところが2004年に制定された「JIS X 0213-2004」では一部の漢字の例示字形が拡張新字体から「印刷標準字体」(=いわゆる康熙字典体)に変更され、これに伴いコンピューター上の表記も順次BからAに移行した。WindowsやMacでも古いOSではBで表記されるが、新しいOSではAで表記される(ただしフォントの種類によってはBの字体が出る)。

以上「葛」字のA字体とB字体の混乱の原因を、日本の文字政策とJIS漢字の両面から見てきたわけだが、それでは2025年現在の使用実態はどのようになっているのであろうか。

現状を把握するため、2025年2月に葛飾区の京成立石駅、青砥駅、京成高砂駅、柴又駅付近を2時間ほど歩き、実地調査を行なった。次号で筆者が撮影した写真とともに、その調査結果を示したい。

次回「やっぱり漢字が好き48」は7月7日(月)公開予定です。

≪参考資料≫

笹原宏之、横山詔一、エリク・ロング編『現代日本の異体字 漢字環境学序説』、三省堂、2003年

阿辻哲次『戦後日本漢字史』、新潮社、2010年

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

やっぱり漢字が好き。8 書体は語る(上) はこちら

あつじ所長の漢字漫談41 鹿児島と「麑」――地名の表し方 はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。