「葛」字について【下】|やっぱり漢字が好き48

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

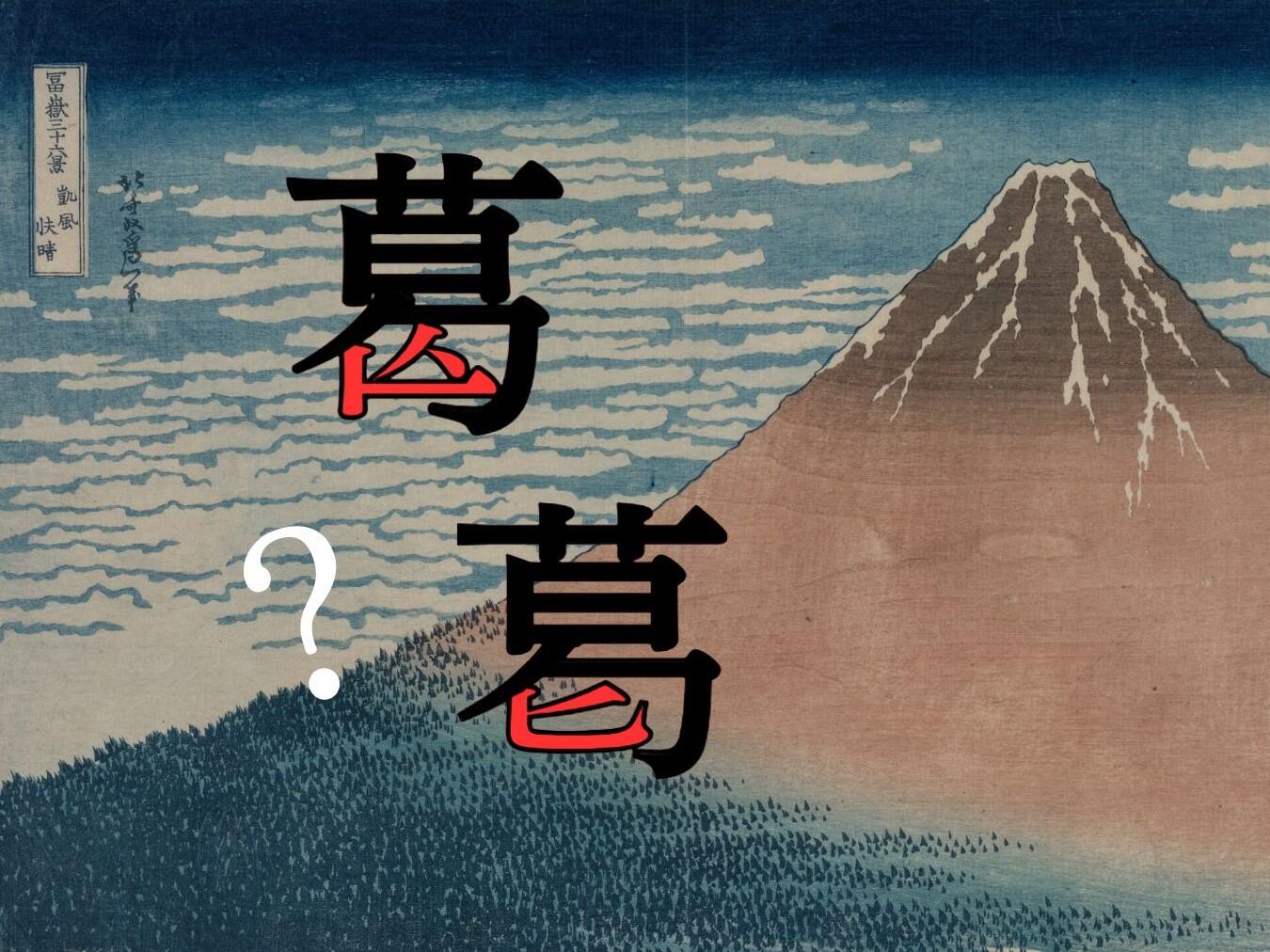

前号「『葛』字について【上】」では、日本で用いられる「葛」の活字として、次のAとBの2種の字体が混在していること、そして日本の文字政策とJIS漢字にその原因を求めることができることについて述べた。今号では、現在の「葛」字の使用実態を把握するために筆者がおこなった実地調査の結果について、写真とともに紹介したい。

A: B:

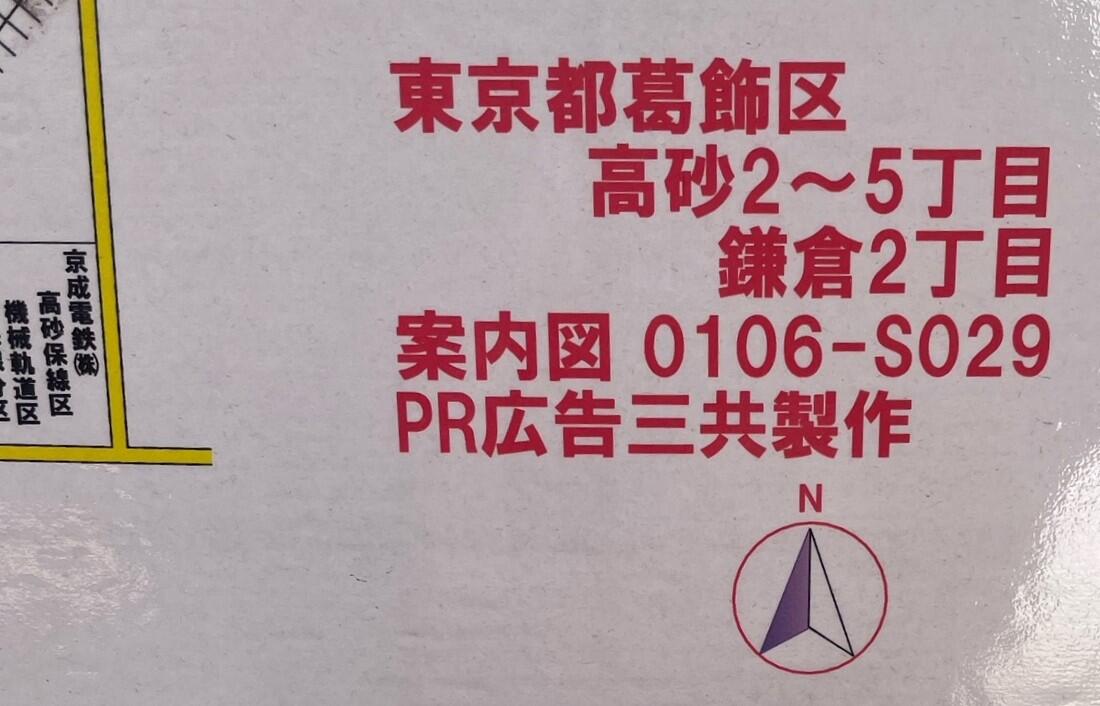

調査は、2025年2月に東京都葛飾区の京成立石駅、青砥駅、京成高砂駅、柴又駅付近を2時間ほど歩きおこなった。以下に掲載する写真はいずれも筆者が撮影したものである。

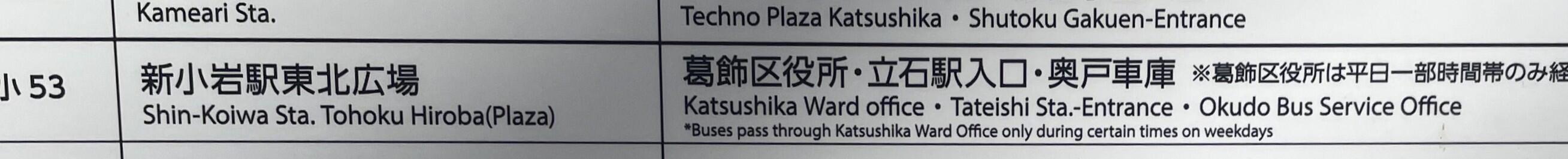

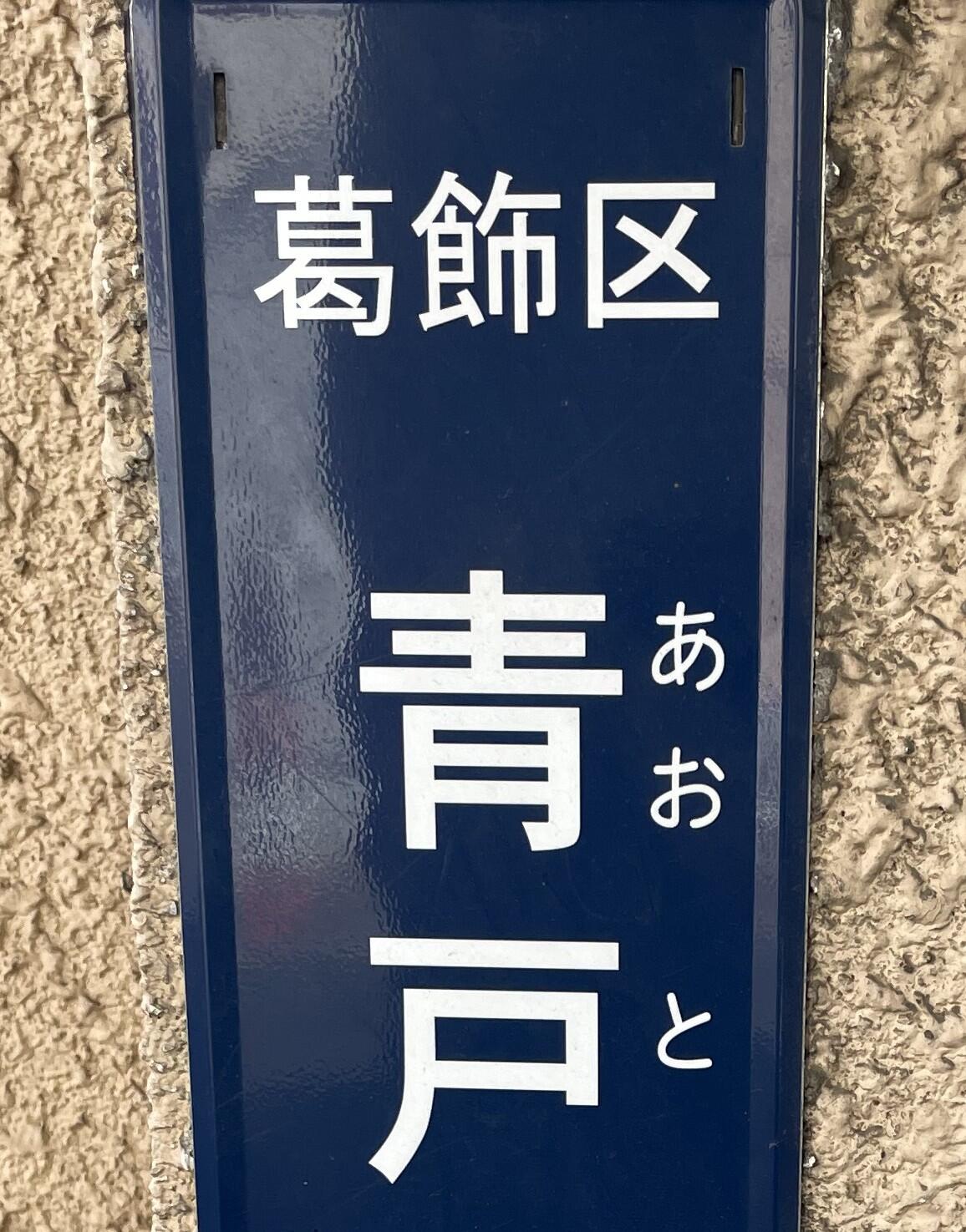

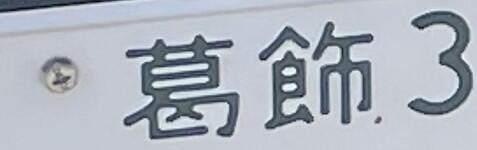

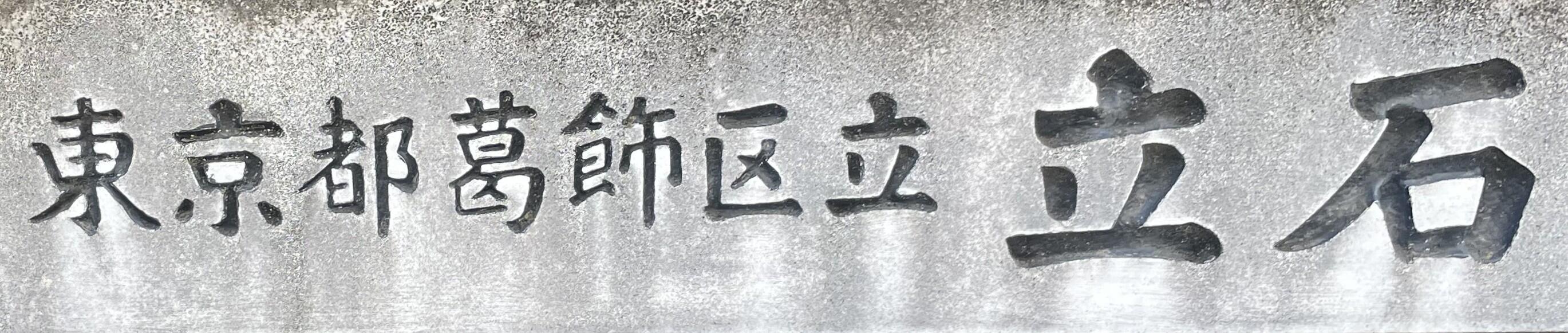

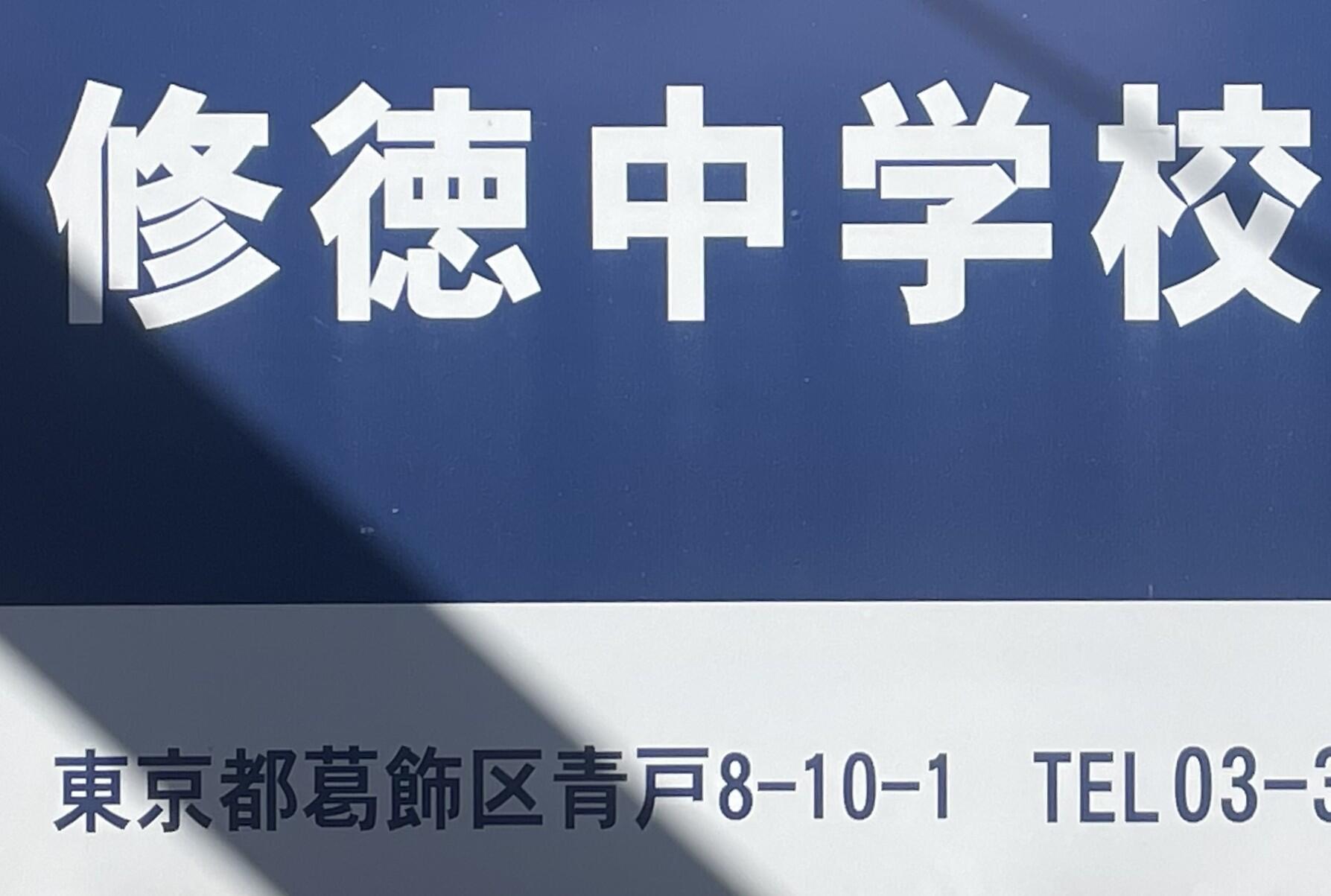

結論から述べれば、公共性の高い場では例外なくAが用いられている。たとえば、区の施設(図1)、駅の案内表示(図2)、町名を表示した青いプレート(図3)、自動車のナンバープレート(図4)、区立学校(図5)などがこれに当たる。

図1

図1

図2

図2 図3

図3

図4

図5

図5

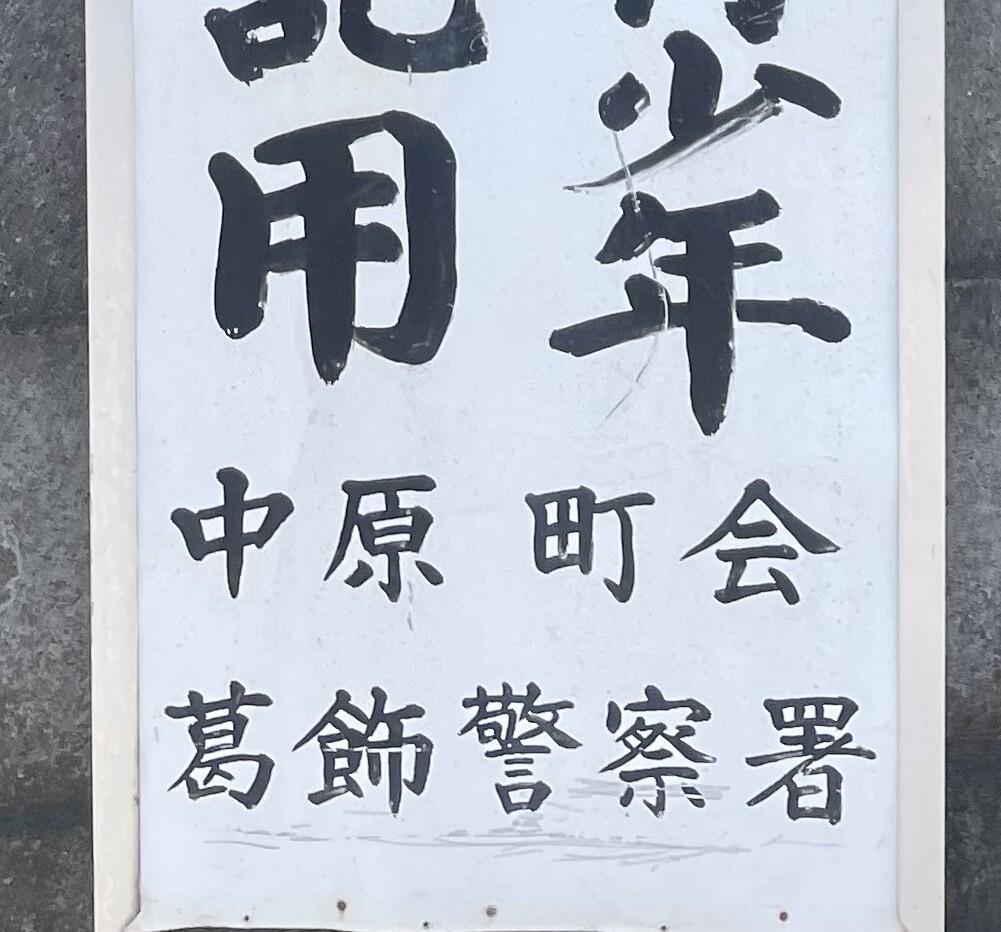

公共性の高い場にAの字体を用いるのは、葛飾区がAを用いることを要請していることによるものと考えられる。その証拠に、葛飾警察署の設置した看板(図6)では、手書きであるにもかかわらず、筆写体のBではなく、律儀に印刷標準字体に由来するAを用いている。

図6

図6

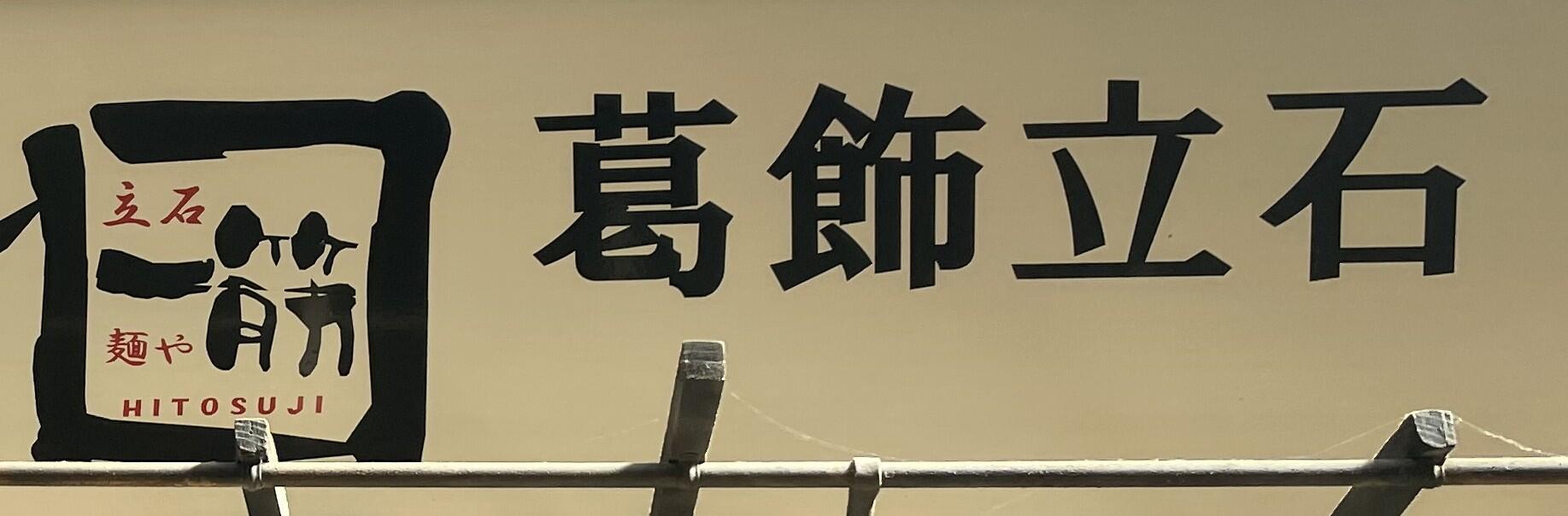

一方、公的な機関でないところではAのほか、Bも多く見られる。たとえば、個人医院の名前(図7)、アパートの表札に書かれた住所表記(図8)、飲食店の店名(図9)、私立学校の広告の住所表記(図10)など。

図7

図7

図8

図8

図9

図9

図10

図10

これらがBを用いている理由としては、一昔前のコンピューターを用いたためAを用いることができなかった、公共機関ではないので「葛」の表記に拘泥しない、などが考えられる。

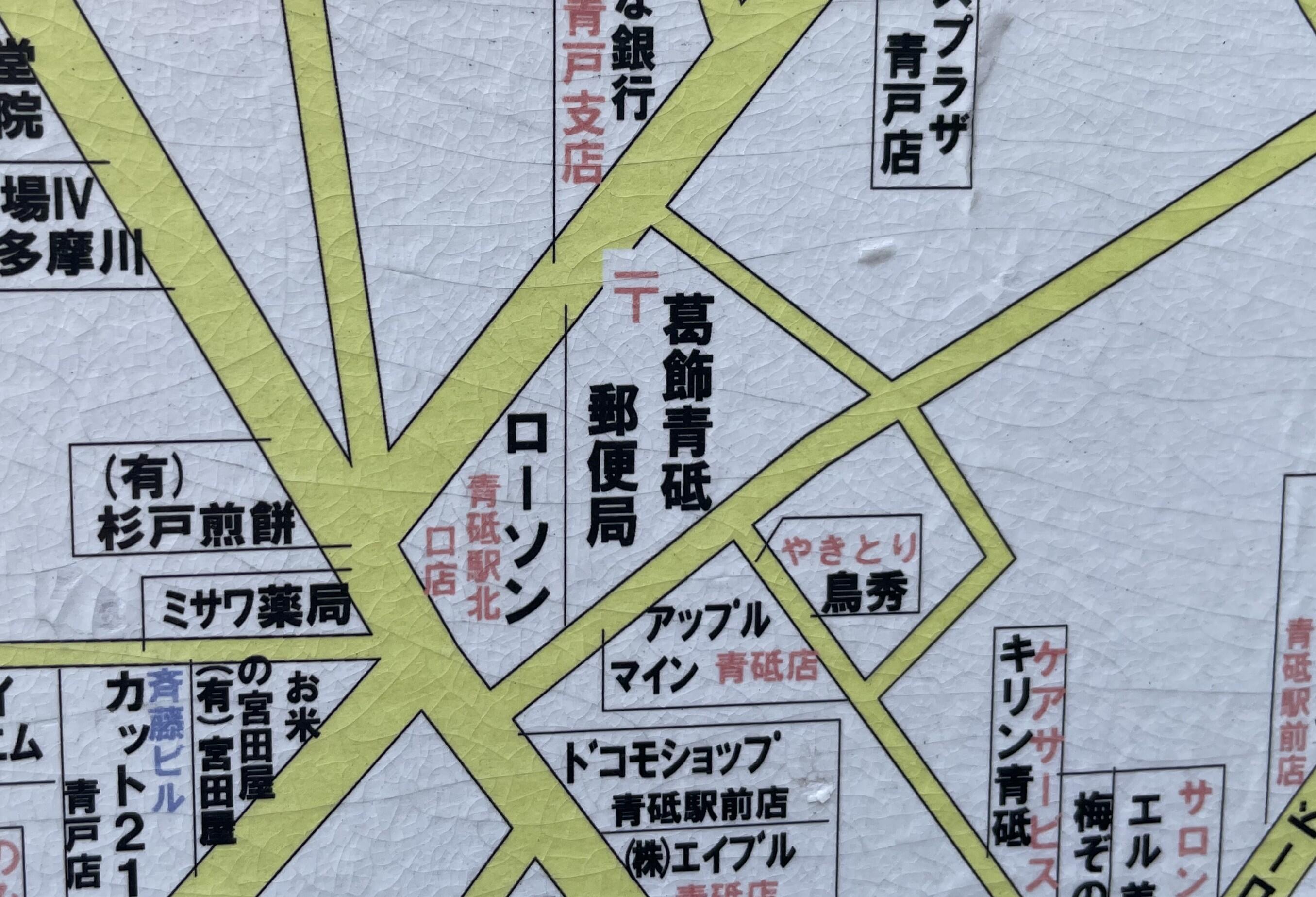

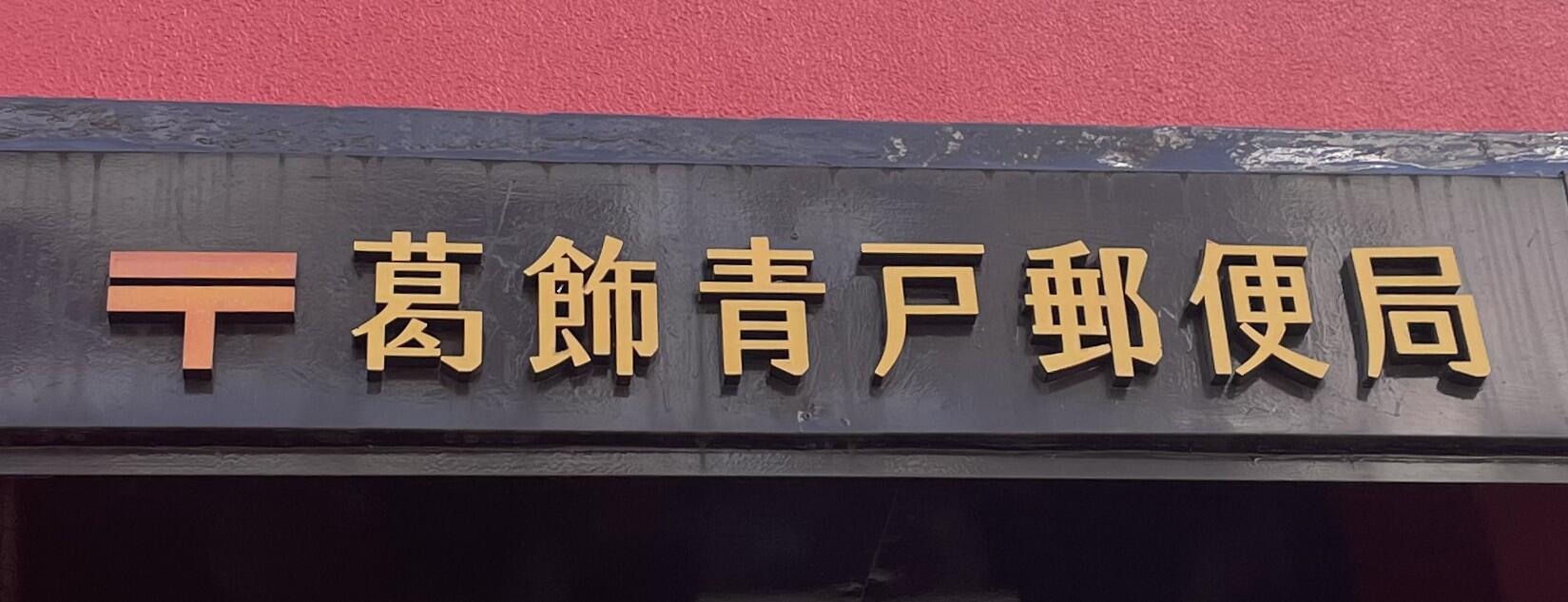

次の2枚の写真は、青砥駅のそばで見つけた駅周辺の地図である。図11は活字による地図、図12は手書きによる地図で、隣接して掲げられていた。中ほどに書かれている「葛飾青砥郵便局」をみると、図11では印刷標準字体のAが用いられ、図12では手書き故に筆写体のBが用いられている。

図11

図12

そこで実際に葛飾青砥郵便局に行ってみたところ、Aが用いられているのが確認できた。言うまでもなく、郵便局は公共性の高い場である。なお、図11の地図で「青砥郵便局」と表記されているが、実際には図13のように「青戸郵便局」である。

図13

図13

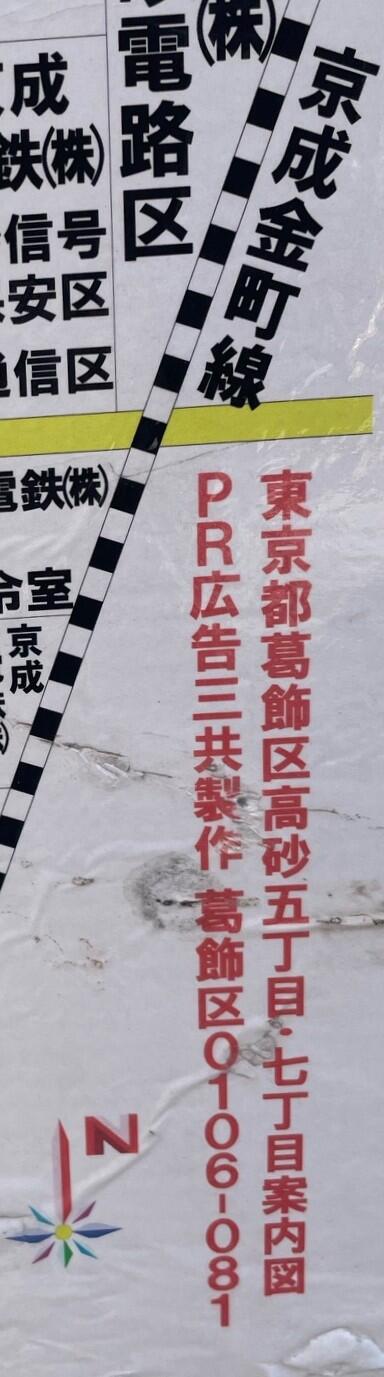

次の2枚の写真は、京成高砂駅のそばで見つけた駅周辺の地図である。ともに活字で書かれているが、同じ業者が作成しているにもかかわらず、図14はA、図15はBを用いる。地図が作成された時期や、使用したコンピューターの違いで、字体が異なるのであろう。

図14

図15

以上、街角に見える「葛飾」の表記の揺れを紹介した。今後はおそらくAに統一される方向へと向かうと予想される。

なお東京には、「葛飾」のほかに「葛西」という地名もあり、また東京以外にも「葛」を用いた地名が存在する。私はまだ調査していないが、もしみなさんが見かけることがあったら、AとBどちらの字体が用いられているか、注目してほしい。

次回「やっぱり漢字が好き49」は7月28日(月)公開予定です。

≪参考資料≫

笹原宏之、横山詔一、エリク・ロング編『現代日本の異体字 漢字環境学序説』、三省堂、2003年

阿辻哲次『戦後日本漢字史』、新潮社、2010年

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

「お賽銭」、それとも「お賽䬻」?|やっぱり漢字が好き36 はこちら

新聞漢字あれこれ161 地名の「多摩」と「多磨」 はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。