「お賽銭」、それとも「お賽䬻」?|やっぱり漢字が好き36

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

あけましておめでとうございます。さてみなさんは初詣には行ったでしょうか?

初詣に行くとお賽銭を納める方も多いと思う。多くは現金を使うが、近年は電子マネーを使えるところも増えているようである。以前日光へ行った際、中国のQRコード決済のAlipay(アリペイ)やWeChat Pay(ウィーチャットペイ)にお賽銭が対応しているのを見て、驚いた記憶がある。

ここで次の写真をご覧いただきたい。

賽䬻箱(筆者撮影)

手書きで「賽䬻」と書いてある。「賽銭」ではない。

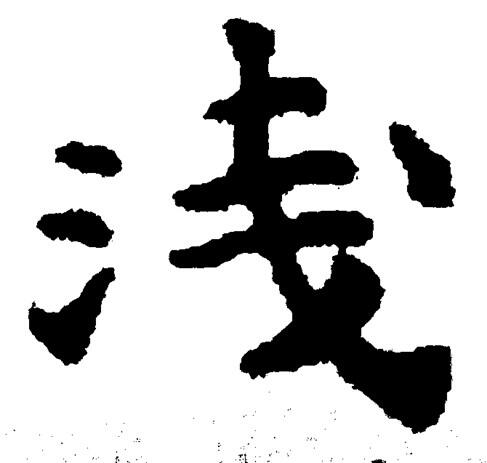

「䬻」は「餞」の俗字である。偏旁の「戔」を「㦮」形に簡略化した俗字は中国では古くから用いられており、例えば次の(1)は敦煌文書に見える「淺」の俗字であるが、右のパーツは「㦮」に近い形で書かれている。この文字は南朝梁の承聖3年(554年)に筆写したという奥付がある文献の中に見える。

(1)  (『敦煌俗字典』による)

(『敦煌俗字典』による)

さらに食偏の「䬻」字自体は、『宋元以来俗字譜』の中で宋の刊本に用いられた俗字として挙げられている。

「戔」を偏旁とする文字の多くは、現在の日本では簡略化された「㦮」で表記される。たとえば「残(殘)」「浅(淺)」「銭(錢)」など。一方、なぜ同じく「戔」を偏旁とする「餞」に対し「㦮」を用いないかというと、内閣によって1946年に告示された「当用漢字表」、および1949年に告示された「当用漢字字体表」に「䬻(餞)」が入っていなかったからである。現行の「常用漢字表」(1981年制定、2010年改訂)にも収められていない。なお「当用漢字表」は一般社会で使用する漢字の範囲を示すために、当時使用頻度の高かった漢字に対し、筆写体(俗字)に基づく簡易な字体を採用したものである。「当用漢字字体表」は手書きの字体と印刷字体を一致させるために字体の標準を示したもので、ここで採用されたものが新字体に該当する。

「当用漢字表」において「殘」「淺」「錢」の「戔」が「㦮」に定められ、さらに「当用漢字字体表」において偏旁としての「![]() 」は楷書体に近づけるため「飠」に変更された。これらの類推から「餞」を「䬻」と書いても問題なそうではあるが、「餞」は使用頻度が高くなかったため当用漢字から漏れてしまい、今でも印刷字体では正字体(清『康熙字典(こうきじてん)』収録の字体)の「餞」を用いる。

」は楷書体に近づけるため「飠」に変更された。これらの類推から「餞」を「䬻」と書いても問題なそうではあるが、「餞」は使用頻度が高くなかったため当用漢字から漏れてしまい、今でも印刷字体では正字体(清『康熙字典(こうきじてん)』収録の字体)の「餞」を用いる。

それではなぜ冒頭の写真で金偏の「賽銭」ではなく、食偏の「賽䬻(=餞)」と表記されているのか?「銭」と「䬻」の字形が似ていることから、誤字と思われる方もいらっしゃるかもしれないが、実はそうではない。「賽餞」という表記は古くからある。江戸時代の蜀山人(大田南畝)の狂歌集『千紅万紫』にも見えるし、国立国会図書館デジタルコレクションで検索してみても戦前戦後を通して用いられている。

そもそも「賽」は「神に対するお礼のお祭り」を意味する。中国の古典である『史記』や『墨子』に用例があるし(「塞」と表記されることも)、韓愈『城南聯句』には、お礼祭りに神仏に供える食べ物を意味して「賽饌」の語も用いられている。かつては神仏に食べ物を供えていたから「賽餞」と言った。「餞」には「酒食を送る」という意味がある。神仏に供える米を「賽餞米」と言ったりもする。

現在の日本で広く用いられている「賽銭(錢)」の語は、「賽餞」の「餞」(酒食)を「銭(錢)」に改めたものである。これは貨幣経済の普及に伴い置き換えられたものであろう。ただし、「銭(錢)」に置き換えられる前から「賽餞」でお金を供えることも意味していた。たとえば、「辞(事)典に掲載された暁斎(一)〔未定稿〕」(河鍋暁斎記念美術館編『暁斎』第69号、2000年)が引く『日本書画骨董大辞典 書画篇』(昭和2年復刻版:初版大正4年、改訂増補大正15年)「第二篇 画家列伝」には次の一節が見える。

───────────────────────────────────────────────

佐十大に喜び直に衣装して之を市中繁華の所に持行き、群集の前に掲げて之を説明したれば、見る人各々賽餞を投じ、爲に佐十は意外の金を得たりとぞ。

───────────────────────────────────────────────

つまり「賽銭(錢)」はもともと「賽餞」と表記し、当初は食べ物のお供えだったが、時代が下ると金銭によるお供えを表すこともできた。お供えの行為が専ら金銭を媒介するようになるにともない、「賽銭(錢)」の表記が多数を占めるようになった、というところであろう。

「賽餞箱」という表記はかつてはそれなりに見ることができたようであるが、近年では見かけることがとんとなくなった。それでは写真の「賽䬻箱」はいつ備え付けられたものであろうか。「餞」を俗字の「䬻」で表記していることも含めて興味深い。なおこの「賽䬻箱」は平泉中尊寺の参道で拝むことができる。

次回「やっぱり漢字が好き37」は1月24日(金)公開予定です。

≪参考資料≫

神塚淑子「京都国立博物館所蔵敦煌道経―『太上洞玄霊宝妙経衆篇序章』を中心に―」、『名古屋大学文学部研究論集(哲学)』巻63、2017年

長尾雅人『岩波講座東洋思想 第13巻』、岩波書店、1990年

黄徴『敦煌俗字典』、上海教育出版社、2005年

劉復、李家瑞編『宋元以来俗字譜』、文字改革出版社、1957年

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「銭」を調べよう

漢字ペディアで「餞」を調べよう

≪おすすめ記事≫

あつじ所長の漢字漫談20 正月に思う はこちら

やっぱり漢字が好き。5 「干支」ってなんだ!?(上) はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能後の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。