部首にまつわるミステリー【1】〜「信」の部首は何か?〜 | やっぱり漢字が好き51

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

先日、長女の授業参観に行く機会を得た。偶然にも漢和辞典の使い方を学ぶ国語の授業であった。参観を通じていくつか思うところがあったので、本コラムで紹介したい。全4回にわたりお届けする予定である。

授業では漢和辞典の部首索引の使い方を紹介する動画が流された。例題は「信」を「亻」(にんべん)から引くというものであった。

「亻」は文字の左側に置かれる部品であり、その位置から見れば、「信」は確かに「俊」や「使」と同じく「亻」、すなわち「人」を部首とする漢字である。実際――全てを確認したわけではないが――日本の漢和辞典はふつう「信」を「亻(人)」の部首に分類している。さらに現在の漢和辞典の部首配列の規範となっている中国・清代の『康熙字典』(1716年)もまた「信」を「亻(人)」の部首に収めている。

そもそも部首とは何か。部首という概念は後漢・許慎『説文解字』によって創出された。『説文解字』は同じパーツを持つ複数の字を1つの部にまとめ整理・配列し、その共通するパーツを部首として各部の先頭に配置する。部の先頭に配置されるから「部首」と呼ばれるのである。

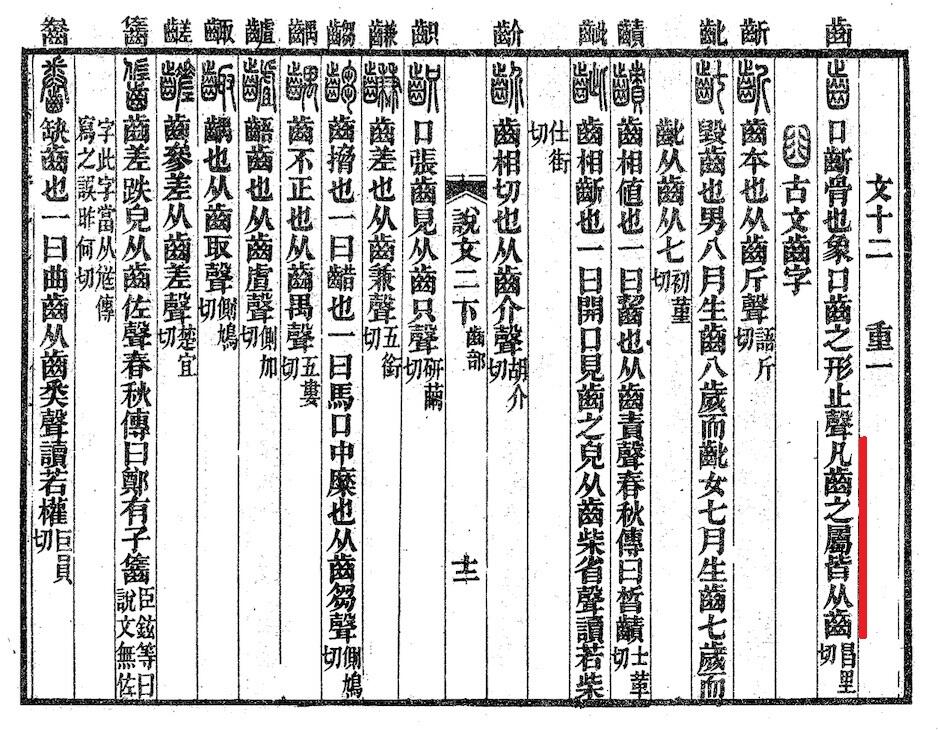

次の図1は『説文解字』の「歯」の部首の冒頭部分である。「歯」が部の先頭に建てられ、その後ろに「歯」をパーツとする文字が列挙されている。なお、部首に建てられた文字の説明には必ず「凡○之属皆从○。」〔○の部首に属するものはすべて○から構成される。〕と記されている(図1傍線部)。

図1『説文解字』(一篆一行本影印、中華書局、1963年)歯部

『説文解字』は多くの場合、形声文字を構成する部品のうち義符として作用する部品を部首として扱っている。たとえば、「柏、杖、案……」はいずれも「木」の部首に配当される。その結果、『説文解字』の部首体系は、概ね漢字の意味カテゴリーに関わる分類ともなっている(形声文字については以前のコラム「なぜ「海」の中に「毎」があるのか【上】」を参照)。

ただし、部首は時代が下ると共に統廃合が繰り返され、やがて義符ではなくとも検索に便利な部品が採用されるようになった。そのため、現行の漢和辞典では必ずしも意味カテゴリーと結びついた分類ではなくなっている。とはいえ「部首=意味カテゴリー」という傾向は、現在でも――特に形声文字においては――認められる。実際、形声文字の中で声符(発音を示す部品)が部首として取り立てられる例はそう多くはない。

この観点からすれば、「亻(人)」を部首とする「信」字は、「亻(人)」が意味カテゴリーを示す部品であると理解できる。実際、「信」は伝統的に会意文字と考えられてきた。会意文字とは、2つ以上の義符を組み合わせて、義符そのものの意味とは異なる新たな字義を導出した文字である(たとえば、「休」は「人」が「木」のそばの木陰で休息する様を表す会意文字である)。『説文解字』も「信」を「人(人)」と「言」の組み合わせによる会意文字と分析しているし、清・段玉裁の『説文解字注』も「人の言葉はみなが信じられるものであることから、『信』字は『人』と『言』よりなる」と説く。こうした理解に立てば、「信」が「亻(人)」の部首に配当されていることに特段不都合はない。

ところが近年の研究では、「信」の「亻(人)」は義符ではなく、声符、すなわち「信」の発音を示す部品であると見なされている。上古音(周代〜漢代の漢字音の体系)研究の領域では、詳細は省くが、「人」と「信」の発音は近いと考えられており、「人」は* ni[ŋ]と復元され、「信」は*s-ni[ŋ]-sと復元されている(Baxter and Sagart 2014)。「亻(人)」が声符であるという点から見れば、「言」を「信」の部首と見なす余地も残されている。

今号はここまでとする。次号では「信」を表す文字が、古代中国の出土資料でどのように表記されているかを見ていきたい。

次回「やっぱり漢字が好き52」は10月6日(月)公開予定です。

≪参考資料≫

黄徳寛著・遠藤隆俊監訳『漢語文字学史』、汲古書院、2023年

日本中国語学会編『中国語学辞典』、岩波書店、2022年

野原将揮『戦国出土資料と上古中国語声母研究』、早稲田大学大学院博士学位論文、2016年

Baxter, William H., and Laurent Sagart. Old Chinese: a new reconstruction. Oxford University Press. 2014

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

「卒」の字源について|やっぱり漢字が好き41 はこちら

頭の体操!漢字クイズに挑戦!⑫共通の部首探しクイズ はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。