「魑魅魍魎」~魍魎~【漢検1級で出題された熟語を解説! 4】

著者:伊藤令子(漢字文化研究所主任研究員)

漢検最難関の1級では、約6,000字の対象漢字の中からさまざまな熟語が出題されます。中には、漢字そのものは知っていても、複雑な読み方やその言葉の意味を知らないと答えられない問題も。

このコラムでは、実際に過去に漢検1級で出題された熟語を漢字文化研究所の専門家が、その背景なども詳しく解説します!

今回は、1級での出題がある四字熟語でありながら、一般的にもよく知られる 「魑魅魍魎」 についてご紹介します。

1)魍魎は水の怪異?

前回の「魑魅」に引き続き、今回は「魍魎」について見てみましょう。今日では「魑魅」が山林の怪異とされる一方、「魍魎」は水の怪異や、木石*1の怪異として扱われています。では「魍魎」はそもそもどのような存在として考えられてきたのでしょうか。その語の由来をたどってみたいと思います。

2)中国の古文献上の「魍魎」

「魍魎」の語も、古くは『春秋左氏伝』「宣公三年」に「民入川澤山林、不逢不若、螭魅罔兩、莫能逢之(民は川沢や山林に入っても、悪しきものに逢うことはなく、螭魅や罔兩に出会うことはない)」と見えます。

ここでは「螭魅罔兩」は、人間に害をなす存在を指しており、「魍魎」は「罔兩」と鬼を抜いた形で表記されています。問題はこの「罔兩」が、どのような生き物を想定していたのかという点です。

まず同箇所に対する杜預(西晋)の注は、「罔兩」を「水神」と解説します。しかしこの解釈に対し、唐の孔穎達が記したとされる疏(注に対するさらなる注釈のこと)は、『国語』(中国春秋時代の歴史を記した書物)の魯国の歴史を記した「魯語」の一節を引用し、次のように考察します。

魯語仲尼云、木石之怪、夔罔兩、水之恠、龍罔象。則罔兩是木石之神。杜以為水神者、魯語賈逵注云、「罔兩罔象、言有夔龍之形而無實體。」然則罔兩罔象皆是虛無、當揔彼之意、非神名也。上句言山林川澤、則螭魅罔兩四神。文十八年注、螭魅山林異氣所生。螭魅既為山林之神、則罔兩宜為川澤之神、故以為水神也。

(『国語』「魯語」にある仲尼(孔子)*2の言葉によれば、木石の怪異は夔*3や罔兩であり、水の怪異は龍や罔象であるとされている。すなわち罔兩とは木石の神である。杜預は罔兩を水神とみなしたが、『国語』「魯語」の賈逵の注は次のように言う、「罔兩・罔象は、夔や龍の姿をしているといえるが、実体をともなうわけではない」と。つまり罔兩や罔象はいずれも虚無の存在であり、実体を持たないものとしてひとまとめにすべきで、個別の神の名前ではない。一方(該当の「螭魅罔兩」の)上の句に「山・林・川・澤」とあることから、これに対応して「螭・魅・罔・兩」を四つの神と見なすこともできる。そして『春秋左氏伝』「文公十八年」の杜預の注では、螭魅は山林の異氣から生じたものとしている。ここで螭魅はすでに山林の神とみなしている以上、罔兩を川や沢の神とみるのは妥当であり、それ故に杜預は罔兩を「水神」としたのである。)

ここで引用される賈逵は後漢の人ですが、賈逵によれば、「罔兩」も「罔象」も、漠然とした自然界における怪異を指す語であり、特定の妖怪や神を示す名称ではなかったようです。そのためか、この唐代の疏では、「罔兩」は本来山の怪異とされつつも、実際に山に属するのか川に属するのかということは、さほど大きな議論にはなっていません。いずれにせよ、ここでは「罔兩」は定義があまり厳密ではない語として用いられています。

3)固有の妖怪としての「魍魎」

一方、賈逵と同時代にあたる後漢の許慎は、字書『説文解字』巻14「虫部・蛧」において「蛧蜽」と表記しつつ、「罔兩」のより詳細な容貌を以下の通り記しています。

蛧蜽、山川之精物也。淮南王說、蛧蜽、狀如三歲小兒、赤黑色、赤目、長耳、美髮。…中略…國語曰、木石之怪夔蛧蜽。

(蛧蜽とは、山川の精物である。淮南王(の『淮南子』)*4が言うには、蛧蜽は、姿が三歳の子供のようで、赤黒く、目が赤く、耳が長く、髪が美しい。…『国語』によれば、木石の怪異が夔や蛧蜽のようなものだという。)

『説文解字』では、魍魎(蛧蜽)は「山川の精物」と説明されていたり、『国語』の「木石之怪夔蛧蜽」が引用されていたりと、山の怪異なのか川の怪異なのかは特段問題にはされていません。むしろ重要なのは、淮南王・劉安の『淮南子』を典拠とし、「蛧蜽」が具体的な姿形を持つ妖怪として記されている点です。

4)絵に表された「魍魎」

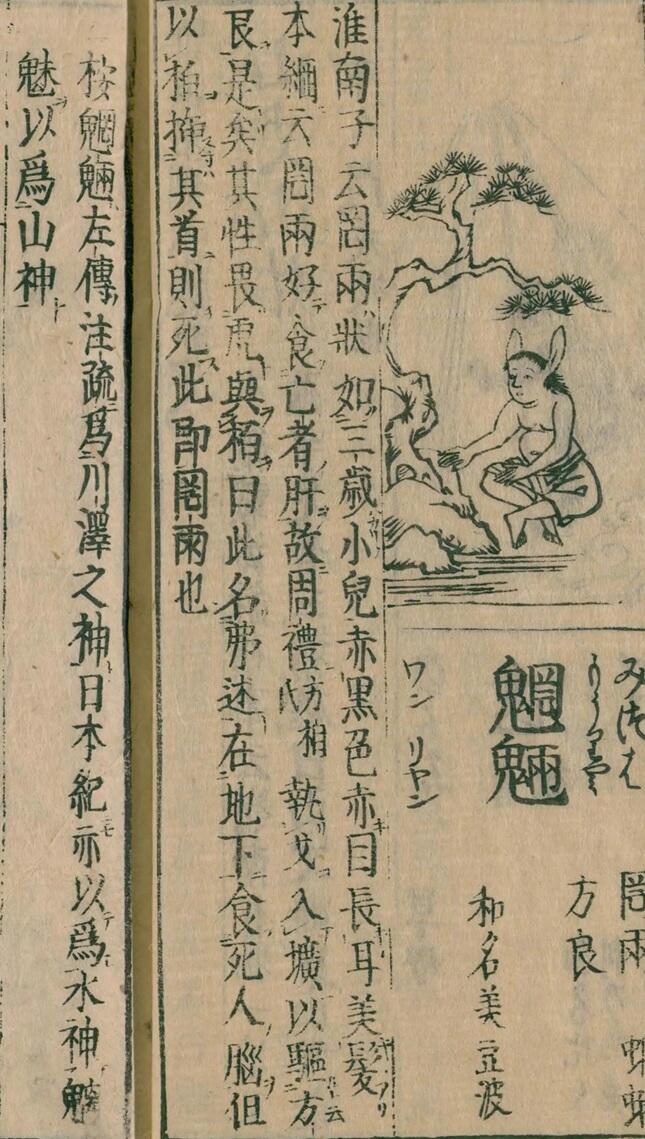

赤黒い、耳が長いといった「魍魎」の特徴は、日本の江戸時代に寺島良安が編纂した『和漢三才図会』にも引き継がれ、絵も描かれます(下記画像参照)。

注意したいのは、『和漢三才図会』は、『春秋左氏伝』注疏に依拠した上で、「魍魎」を「川澤之神」とする解釈を採用した点です。『和漢三才図会』が「魍魎」を川沢に属する存在と説明し、さらに具体的な絵に表したことは、「魍魎」の語を、固有の妖怪を指す名称として強く意味づけるものといえます。

江戸時代の絵師・鳥山石燕も、『淮南子』に記されたとされる「魍魎」の特徴に基づき、妖怪「魍魎」を、耳の長い鬼のような姿で描いています*5。石燕の描く「魍魎」は、死者に喰らいつく様が表現されていますが、これは中国・明代の李時珍編『本草綱目』巻51「獣之四・罔兩」にある「罔兩好食亡者肝(罔兩は死者の肝を好んで食べる)」に依ったものだと思われます。

「魍魎」は古代中国において、漠然と自然界に潜む怪異を示す語として解釈されることもあれば、特有の姿を持つ妖怪を指すこともあり、解釈の揺れがありました。しかし江戸時代に至り、絵に描かれたことでその姿が明確になり、「妖怪」の一種としてのイメージが定まったのではないでしょうか。

寺島良安 編『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』[27],秋田屋太右衛門 [ほか],文政7(1824). 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2569723/1/20より加工の上転載。(参照 2025-08-25)

次回は10月12日(日)に公開予定です。

≪注釈≫

1 『国語』の韋昭の注によれば、「木石」とは「山」のこと。

2 仲尼とは孔子の字。

3 「夔」とは、『国語』の韋昭 (三国時代)の注によれば、山中におり、一本足で、人語を理解し、人面で猿の体した妖獣だという。また「夔」は『山海経』などの文献でも確認できる。

4 淮南王とは、『淮南子』編纂の命を出したとされる前漢の劉安のこと。

5 『今昔続百鬼』巻下収録。

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り50:画数の多い四字熟語を求めて…… はこちら

あつじ所長の漢字漫談21「鬼」の話 はこちら

≪参考リンク≫

漢検 漢字博物館・図書館 [漢字ミュージアム] 企画展 『妖怪漢字 魑魅魍魎 百鬼夜行』