「卒」の字源について|やっぱり漢字が好き41

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

数年前の卒業シーズンのこと。ふとテレビ番組を見ていたところ、「卒」字の成り立ちについて解説しているのを目にした。曰く、「『卒』には『終わる』という意味がある。「卒」は亡くなった人の襟を重ね合わせて結ぶ様を表しており、そのようにすることで死者の霊が口から出ないようにしている。だから『卒』は『終わる』を表す」というような内容であったと記憶している。

これは白川静氏の学説に基づく字源解釈である。白川氏の字源説は現在もなお高い人気を誇り、特にマスメディアで盛んに取り上げられているが、白川氏が研究を行っていた当時から現在に至るまでに、多くの古文字資料が発見され、それに伴い研究も長足の進歩を遂げたことを踏まえると、無批判な受容は現に慎むべきである(そもそも白川説に対しては、50年以上前に藤堂明保氏によって痛烈な批判が繰り広げられたという経緯もあった)。

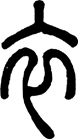

「卒」はその一例である。白川氏が『字通』で「衣の襟(えり)をかさねて、結びとめた形。死者の卒衣をいう」と述べているように、「卒」字は確かに「衣」字と深い関係がある。たとえば、後漢・許慎『説文解字』所収の小篆では、次の(1)のように、b「卒」はa「衣」字の下部に斜線を加えた形で書かれる。

(1) a b

(衣)

(衣)  (卒)

(卒)

さらに時代を遡ると、殷代甲骨文では、「衣」字が{卒}という語を表し、「終わる、終える」という意味で用いられる(本稿では文字は「 」で示し、文字が表す語は{ }で示す)。たとえば、次は「衣」の甲骨文字とその用例および簡単な日本語訳である。

(2)

甲午卜,王貞:“翌乙未禱,衣{=卒}。”之日雨,乙允衣{=卒}。(『甲骨文合集』40531)

〔甲午の日に占いを行い、王が次の占卜について検証した、「次の乙未の日に禱の祭祀を行うと、終えられる」と。その日(甲午の日)に雨が降り、乙未の日に本当に終えられた。〕

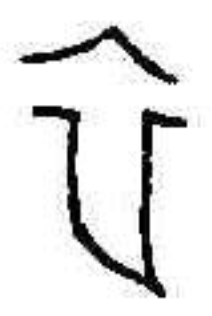

(2)は襟や袖のついた上着の形を象った文字で、字形としては「衣」に該当し、(1a)の小篆の「衣」字の直接の先祖に当たる。このほか甲骨文では次の(3a)や(3b)のような、「衣」字を土台として作られた文字も{卒}を表す。

(3) a b

(3a)の内側の交差した線は上着を縫った糸を表し、全体で縫い終わって完成した上着の形を象ったものと考えられる。(3)は「衣」字の下側の線が折れ曲がった形であるが、これは縫い終わって完成した上着を折り畳んだ形を示していると推測される。いずれも上着を作製するプロセスの終了段階を描くことを通して、「終わる、終える」という意味を示している。

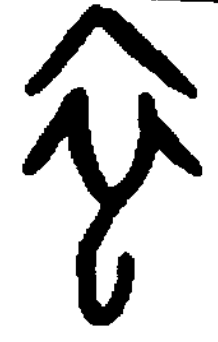

(1b)で挙げた小篆の「卒」は、(3b)の甲骨文字に由来する。小篆の下側の斜線は、(3b)の下部に見える鉤型の筆画が変化したものと見られる。なお中国戦国時代の文字には、次の(4a)(4b)のような、甲骨文の「卒」から小篆の「卒」に至るまで間を埋める字体が確認される。(4a)は中国戦国時代の南方の大国、楚の竹簡に書かれた文字で、(4b)は戦国時代末期の秦の竹簡に書かれた文字である。

(4) a b

以上の字源説は現在最も支持されている解釈であるが、無論、将来の新資料の発見や研究の進展によって、この説が覆される可能性も否定できない。しかしながら、「卒」を亡くなった人の襟を重ね合わせて結ぶ様を表す形に由来するものと見なすのは難しい。

漢字が表す意味は、その文字の形それ自体から生ずるものではない。文字になる前に、人が口頭で発することばがあった。口頭で発することばは音声であり、目に見えないものである。漢字の発明者たちは、目に見えないことばを目に見える文字にするために、いろいろな工夫を凝らした。

「卒」について言えば、漢字になる前からすでに、当時の中国の音声言語の中に「終わる、終える」を意味する{卒}という語があった。しかし「終わる、終える」という情景は、「馬」や「魚」のような具体物と違って、簡単に図に描けるものではない。そこで漢字の発明者たちは、具象性の高い上着の完成形を描き、その作製が終了段階にあることを示すことで、「終わる、終える」という抽象的な(形として描きにくい)情景を可視化し、それによって{卒}という語を文字化したのである。「終わる、終える」という意味を読み取れる形でさえあれば、上着の形でなくても良かったはずであるが、結局、上着の形で定着し、今に至る。

次回「やっぱり漢字が好き42」は4月4日(金)公開予定です。

≪参考資料≫

白川静『字通』、平凡社、1996年

高島俊男「両雄倶に立たず――白川静と藤堂明保の『論争』」、『ユリイカ』第42巻第1号(通巻576号)、青土社、2010年

季旭昇『説文新證』、藝文印書館、2014年

裘錫圭「釈殷墟卜辞中的“卒”和“![]() ”」、『裘錫圭学術文集 甲骨文巻』、復旦大学出版社、2012年

”」、『裘錫圭学術文集 甲骨文巻』、復旦大学出版社、2012年

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

なぜ「海」の中に「毎」があるのか【上】|やっぱり漢字が好き25 はこちら

干支「巳」と「子」の由来をめぐる謎(上)|やっぱり漢字が好き34 はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。