梱・行李【意味の変遷を徹底解説! 1】

著者:田中郁也(漢字文化研究所主任研究員)

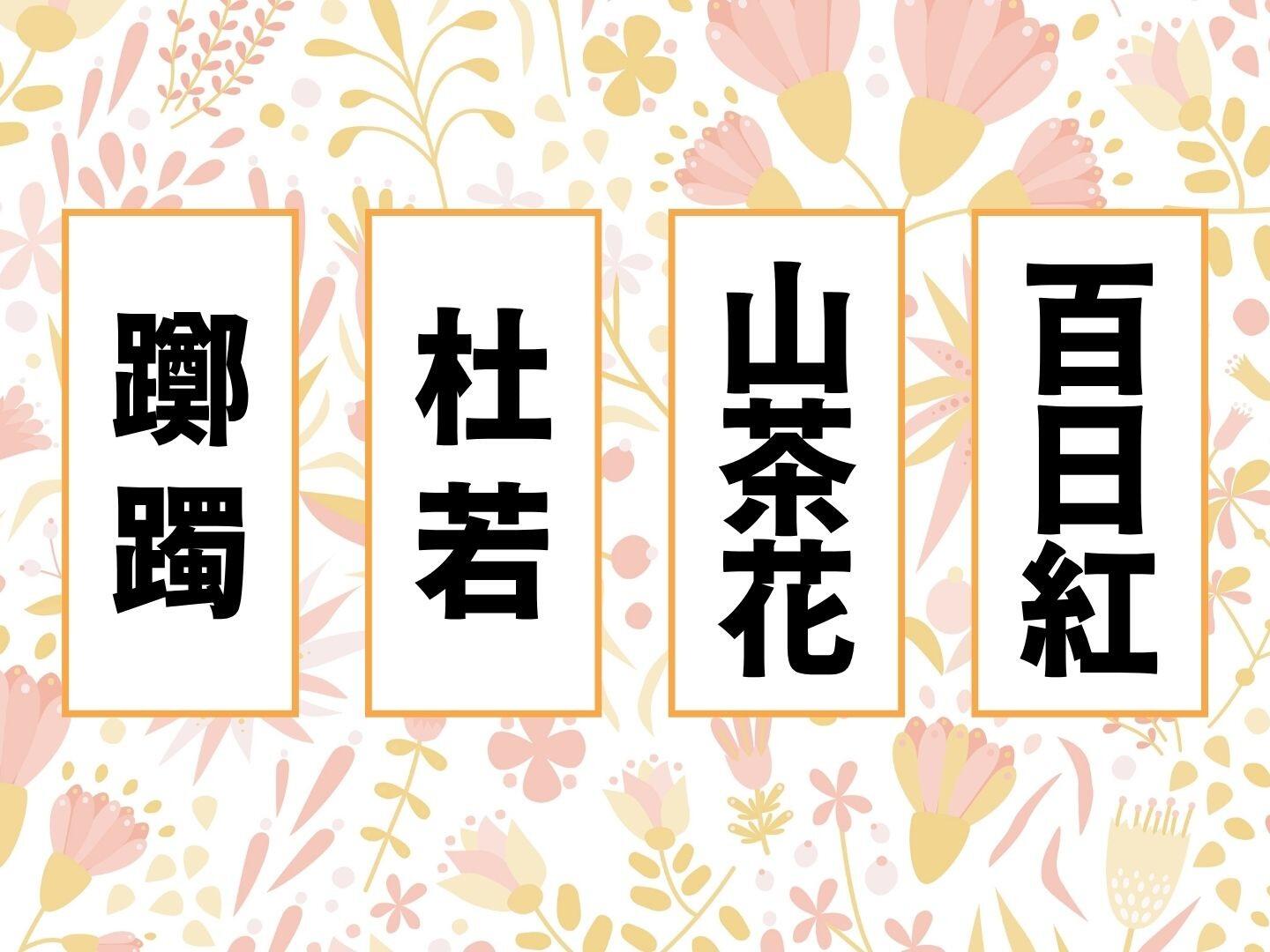

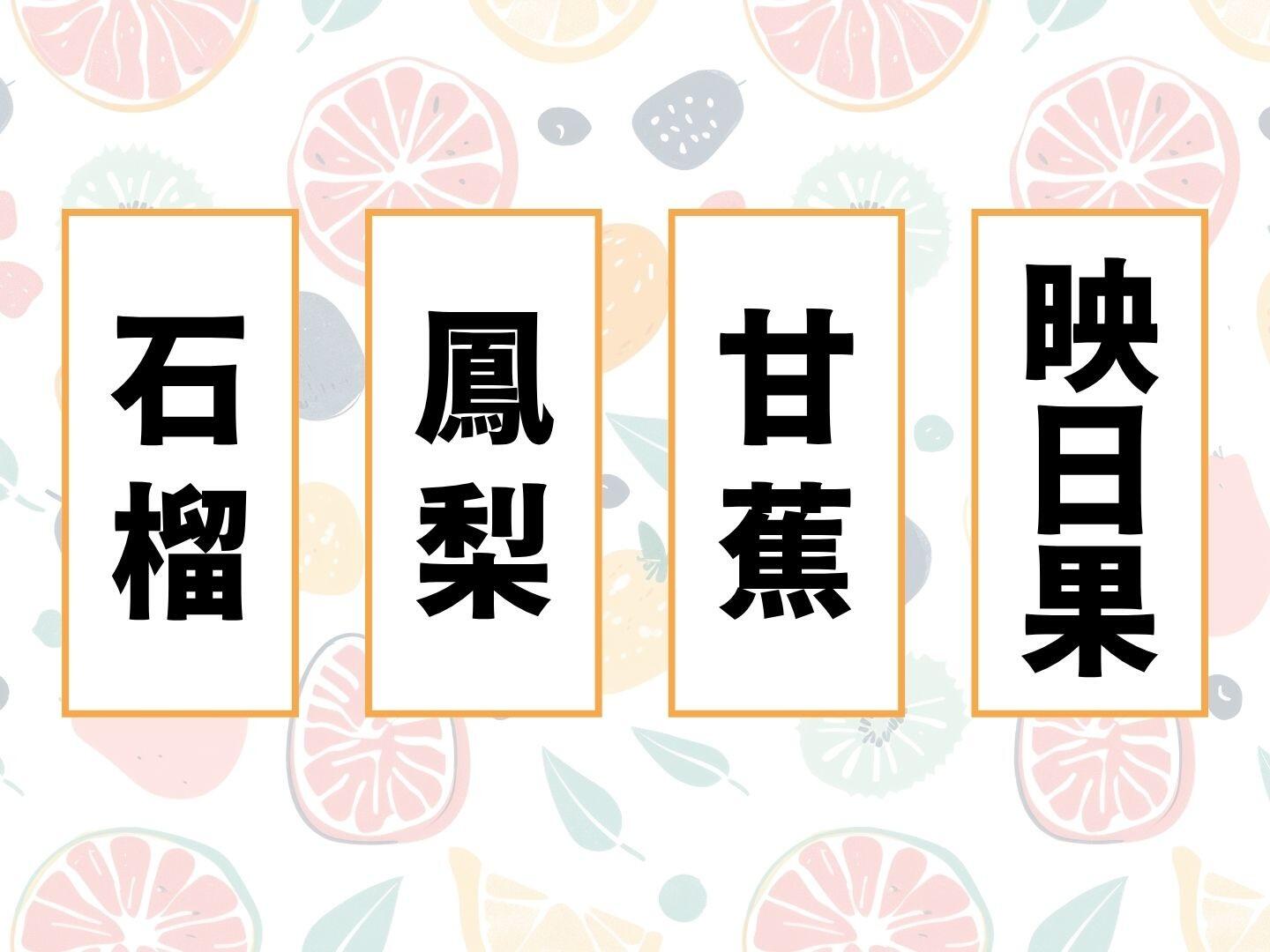

漢検最難関の1級では、約6,000字の対象漢字の中からさまざまな熟語が出題されます。中には、漢字そのものは知っていても、複雑な読み方やその言葉の意味を知らないと答えられない問題も。

このコラムでは、漢検1級にのぞむにあたって必要なレベルの熟語を漢字文化研究所の専門家が、その背景なども詳しく解説します!

◇ ◇ ◇

「梱包」「同梱」などと「コン」と読む「梱」。他に「こり」とも読み、荷物を数えるときの助数詞ともなります。

1)梱と捆

漢字ペディアで「梱」を調べてみると、

【梱】 ①しきみ。門や部屋の内外のしきり。 ②しばる。たばねる。「梱包」 ③こり。こうり(行李)。竹やヤナギの枝で編んだかご。また、包装した荷物やそれを数える語。

と書いています。③にあるように、「梱 こり」は「行李」〈竹製の物入れ〉から生まれた数え方であるようです。

手元の漢和辞典を見てみると、「梱」はもともと①の意味で、②や③の意味で使われていた「捆」という字と混ざってしまった結果、「梱」を②や③の意味で使うようになったようです*1。手へんと木へんは書き誤られやすいのですが、「梱」の〈しばる〉という意味はその書き誤りによって生まれたものなのです。

2)「行李」

「梱」(こり)のもととなった行李という語は中国に由来するもので、日本で作られた漢字語ではありません。春秋時代(前770~前453年)の歴史を記した『春秋』の注釈書『春秋左氏伝』に、初めて「行李」が登場します。

若舍鄭以為東道主、行李之往来、共其乏困、君亦無所害。(僖公三十年)

現代語にすれば「もし鄭を見捨てず、東への道案内とし、使者の往来の際に物資の不足を補わせれば、あなたにも害はないでしょう」という意味になります。

晋の学者・杜預はこの「行李」について「行李は使人なり」、つまり〈使者〉のことだと注しています。その後、この語は〈使者〉から派生して、〈使者の往来〉、〈使者の同行者〉、〈旅の荷物〉といった意味に広がっていきました。

うち、〈旅の荷物〉の意味は唐代にはすでに見られます。白居易(772~846)の詩*2に

聞君毎來去、矻矻事行李(聞く君つねに来去し、矻矻として行李を事とし)

とあり、ここでは〈旅の荷物〉を意味しています。現代中国語で「行李(xínglǐ)」が外出時の荷物を指すのも、まさにこの延長線上にあると考えられます。

3)日本における行李

「漢字ペディア」には、

【行李】 ヤナギの枝や竹などで編んだ、旅行の荷物や衣類の収納に用いるふたつきの四角い箱。「柳行李」

とあります。今日の日本語では主にこの〈竹製の物入れ〉を指しますが、過去には他の意味でも使われていました。『日本国語大辞典(第二版)』によれば、「行李」の意味と初出例は次の通りです。

① 使者(初出:『田氏家集』〈9世紀頃〉)

② 旅行に携える荷物(『続日本紀』〈797年〉)

③ (②から転じて)旅(『新撰朗詠集』〈12世紀前〉)

④ 竹またはヤナギなどで編んだ物入れ(『梅津政景日記』〈1612年〉)

⑤ …

このように、〈④竹製の物入れ〉という意味は江戸時代に入ってから現れたようで、日本で最初に使われたのは〈②旅の荷物〉の意味でした。

4)旅の荷物から竹製の箱へ

江戸時代の語源辞書『日本釈名』(貝原益軒、1699年)は、両者の関係を次のように説明しています。

【行李】 もろこしの書に、たびに持行物を行李と云、和俗つづらにてあみたる器を行李と云も、此意なり。

つまり17世紀末には中国で〈②旅の荷物〉を意味した「行李」が、日本ではその荷物を入れる〈④竹製の物入れ〉を指していたというわけです。

上で見たようにすでに『続日本紀』に〈②旅の荷物〉の意味での使用例があるのですが、その意味はすでに使われていなかったのでしょう。

時代が下って明治以降の文学作品には〈②旅の荷物〉としての「行李」がしばしば登場します。森鴎外の随想「魔睡」には、

先づ旅行なぞといふ事になると、一週間も前から苦にする。それは旅行に附随して來る種々の瑣末な事件を煩はしく思ふのである。行李を整頓するなども其一つである*3。

とあります。このような使い方は、江戸中期以降の日本で広く読まれた中国の白話(口語)小説『水滸伝』などの影響を経て、江戸後期に再び日本語へ取り込まれたものかとも思われます。『水滸伝』の語句を日本語で解説した『忠義水滸伝解』(陶山南濤、1757年)は次のように解説しています。

【行李】 行李ハ旅荷物也。今ノ柳骨利ト云物恐クハ行李ノ同音ニテ誤ルナラン。…行人ハ他国ヘノ使者役也。ソレヨリ転シテ荷物ニ転用シタルモノ也。

このような白話語彙が江戸中期以降に日本に定着した結果、明治の文学者たちが「行李」を〈旅の荷物〉の意味で使うようになったのかもしれません。

5)行李と「使者」

そもそもなぜ「行李」が〈使者〉の意味になったのでしょう。「李」〈すもも〉と「行李」〈使者〉とでは意味に大きな隔たりがあり、両者の関係は一見つかみづらいものです。そのため、この由来については昔からさまざまな説が立てられてきました。

一つは、まず「行理」という語があり、それが音の類似から「行李」と書かれるようになったという説です。『春秋左氏伝』には「行理」の語が見えます(昭公十三年)。「理」と「李」は同音(上古音:来母之部)であり、さらに『周語』賈逵注に「理、吏也」とあるように、「理」には〈官吏〉の意味があります。したがって「行李」=「行理(行吏)」=〈使者〉という説明が成立するわけです。これは唐代の学者である孔穎達の説で、清朝考証学者や現代の学者の多くもこれを支持しています。

もう一つは、「李」を「使」の書き誤りとする説です。梁・顧野王の字書、原本『玉篇』(543年)には、「使」の古字として「李」によく似た「![]() 」という字が載っています*4。この説では、『春秋左氏伝』が伝写される過程で、「

」という字が載っています*4。この説では、『春秋左氏伝』が伝写される過程で、「![]() (使)」と「李」とが取り違えられ、「行使」と書くべきところが「行李」となったというのです。唐代の李匡義『資暇集』(巻上)にすでにこの説が見え、現代でもこれを支持する古文字学者がいます*5。

(使)」と「李」とが取り違えられ、「行使」と書くべきところが「行李」となったというのです。唐代の李匡義『資暇集』(巻上)にすでにこの説が見え、現代でもこれを支持する古文字学者がいます*5。

このように「![]() (使)」を「李」に書き誤ったのだと考えれば、「行李」の二字で〈使者〉の意味になることをすっきりと説明できます。しかし、実際に出土した戦国時代・秦(陝西省)の木簡では、「

(使)」を「李」に書き誤ったのだと考えれば、「行李」の二字で〈使者〉の意味になることをすっきりと説明できます。しかし、実際に出土した戦国時代・秦(陝西省)の木簡では、「![]() 」は「使」ではなく「李」の別字体として使われており、この説は成り立たないとする近年の論文があります(蘭碧仙、葉玉英2018「据清華簡再談“行李”之“李”」『中国文字研究』28)。この論文では、戦国時代の楚地方(湖北)では「來」と「子」を合わせた「

」は「使」ではなく「李」の別字体として使われており、この説は成り立たないとする近年の論文があります(蘭碧仙、葉玉英2018「据清華簡再談“行李”之“李”」『中国文字研究』28)。この論文では、戦国時代の楚地方(湖北)では「來」と「子」を合わせた「![]() 」という字を〈使者を派遣する〉の意味で使っており、その「

」という字を〈使者を派遣する〉の意味で使っており、その「![]() 」を使った「行

」を使った「行![]() (行使)」という言葉が「行李」に書き誤られ、その結果、使者のことを「行李」と書くようになったと考えています。最先端の出土資料に基づいたこの説は、見たところ最も説得力がありそうです。

(行使)」という言葉が「行李」に書き誤られ、その結果、使者のことを「行李」と書くようになったと考えています。最先端の出土資料に基づいたこの説は、見たところ最も説得力がありそうです。

6)おわりに

このように「行李」という語は、中国古典の〈使者〉から始まり、〈旅〉や〈旅の荷物〉、そして日本の〈竹製の物入れ〉へと、時代と地域を超えて意味を変え続けてきました。

日常からは姿を消した「行李」という語も、時を越えて人の営みとともに旅を続けてきた言葉のひとつと言えるでしょう。

次回は12月12日(金)に公開予定です。

≪注釈≫

1 『漢辞海(第二版)』(三省堂、2006年)など。

2 白居易「李盧二中丞各創山居、俱夸勝絶。然去城稍遠、来往頗労。弊居新泉、実在宇下。偶題十五韻、聊戯二君」『白氏文集』巻69。

3 青空文庫より引用。

4 原本『玉篇』山部「![]() 、所几反。字書、古文使字也。」

、所几反。字書、古文使字也。」

5 朱葆華『原本玉篇文字研究』(斉魯書社、2004年、pp.83-85)。

≪おすすめ記事≫

「打擲」はなぜ「チョウチャク」と読む?【漢検1級で出題された熟語を解説! 1】 はこちら

あつじ所長の漢字漫談13 「贔屓」の語源は? はこちら