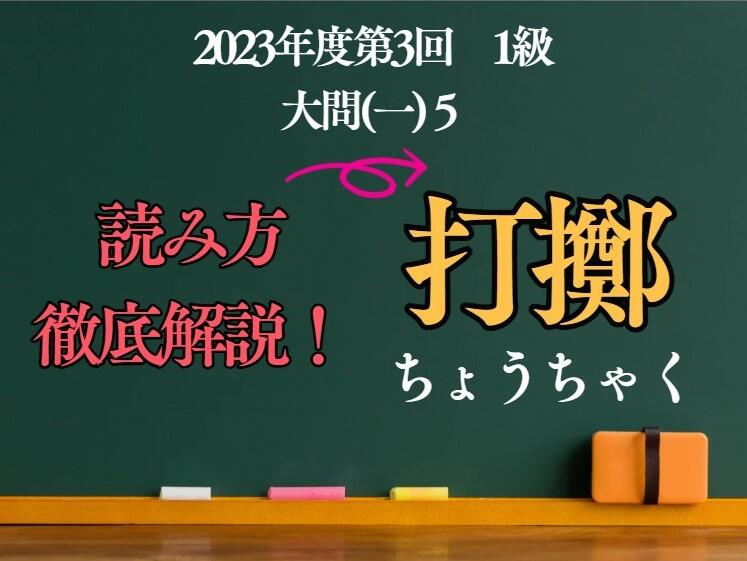

「打擲」はなぜ「チョウチャク」と読む?【漢検1級で出題された熟語を解説! 1】

著者:田中郁也(漢字文化研究所主任研究員)

漢検最難関の1級では、約6,000字の対象漢字の中からさまざまな熟語が出題されます。中には、漢字そのものは知っていても、複雑な読み方やその言葉の意味を知らないと答えられない問題も。

このコラムでは、実際に過去に漢検1級で出題された熟語を漢字文化研究所の専門家が、その背景なども詳しく解説します!

2023年度第3回検定、1級問題の大問(一)5で、次の文章の下線部の読みが問われました。

「不始末を為出来し、散々に打擲された。」

標準解答は「チョウチャク」で、「人を打ちたたくこと。なぐること」という意味の言葉です。今回はこの中の「打」という字の読みかたについてご紹介しましょう。

1)「打擲」はもともと仏教用語?

漢和辞典で「打」の音読みを調べてみると、呉音「チョウ」、漢音「テイ」、唐音「ダ」、「擲」の音読みは呉音「ヂャク」、漢音「テキ」と載っています。つまり「打擲 チョウチャク」は、「打」・「擲」をそれぞれ呉音で呼んだ時の読みかたということになります。

いわゆる音読みのことを、専門用語では「日本漢字音」と呼びます。その日本漢字音の主流となっているのは上に挙げたうちの漢音で、遣唐使などが持ち帰った唐代長安(現:西安)地方の発音をもとにしています。呉音とは、漢音が伝えられる前に日本に伝来していた漢字音の総称で、長江下流域の発音をもとにしていると言われます。唐音は禅宗の言葉や個別の物の名前などに残っているもので、平安時代後期ころから江戸時代末期頃までに日本に伝えられた漢字音の総称、元となったのは主に中国南方沿岸地方の発音です。

呉音は、「権化(ゴンゲ)」「兄弟(キョウダイ)」など、仏教用語や日常語の読みかたに多く残っているので、「チョウチャク」と呉音で読むということは、「打擲」はもともと仏教用語だったのだろうと推測できます。実際に、中国古典文献の全文検索*1で「打擲」の二文字を検索してみても、仏教典籍以外での用例がほとんど見つかりませんし、中国で発行された古代中国語辞典でも「打擲」という見出し語は立てられていません。一方、日本の仏教典籍に残る呉音を博捜した研究書*2では「打擲」の「打」を「チョウ」と呼んでいる例が多数見つかるので、「打擲」は仏教用語に由来する言葉であると言えそうです。

2)「ダ」と読むのは特殊

「打」を「チョウ」と読むのはずいぶん変わった読みかたのような気がしますが、漢字研究の観点から注目されるのはむしろ一般的な読みかたである唐音の「ダ」の方なのです。

この特殊な読みかたは日本で独自に生まれたのではなく、漢字の伝来元である中国で生じたものです。そこで、中国での発音の変化について簡単に見ていくことにしましょう。

隋唐時代(7~10世紀頃)の規範的な発音では、「打」は[teŋ]*3或いは[taŋ]と読まれていましたが、現在中国語では[ta](ピンイン「da」)の3声で読み、発音の最後にあった[ŋ](日本語での「案外」の「ン」の音)が脱落してしまっています。基本的に、時代による発音の変化は規則的に起こるのですが、隋唐時代に「打」と同じく[-eŋ][-aŋ]という韻母(日本語における母音部分)で読まれていた他の漢字には、そのような変化が起こっていません。例えば「頂」は[teŋ](隋唐時代)から[tiŋ](現代)へと、「猛」は[maŋ](隋唐時代)から[məŋ](現代)へという具合に発音が変化していますが、「打」のように最後の[ŋ]が抜け落ちていないのです。

この「打」の例外的な発音については昔から学者の注目を惹き、多くの論文がものされてきました。そのうち近年に発表された論文、王耀東・敏春芳「“打”字的来源及読音考」*4という論文によれば、現代中国語の「打」の[ta]という読みかたの源流をたどると、唐代中期(7世紀中)ころの、敦煌など中国西北地方で使われていた方言での読みかたに行きつくそうです。この読みかたは、まずは中国大陸の北方全域に、それから南方へと広がって、「打」の正しい発音(「チョウ・テイ」に相当する中国語音)を駆逐してしまい、11世紀末にはもう本来の音を方言音と記す文献*5まで現れるようになったということです。

3)「打」だけが不規則変化した理由

それでは、「打」の「ダ」に相当する中国語音は、もともと一地方の方言だったのに、どうして大陸全土に広がったのでしょうか。その理由ははっきりとはわからないようですが、そこにはこの字の特殊な用法が関与しているのではないかと、前述の論文は言います。

「打」はもともと撃つという意味の漢字ですが、日本語の「する」や英語の「do」と同じように、中国では唐代以降にさまざまな動作を表す多義動詞として使われてきました。北宋時代の随筆には、そのような例として「打船」(造船)、や「打飯」(飯を届ける)などといったものが挙げられていますし*6、現代中国語でも「打電話」(電話をかける)「打交道」(交誼を結ぶ)などと「打」一字でさまざまな動作を表します。

そして、このような多様な動作を表す「打」は、どういうわけか北宋時代には「ダ」に相当する中国語音で読まれていました。もしかすると、本来の「打」(撃つ)とは意味が違うぞという“新語意識”があって、当時の中国人はわざわざ遠い西北方言での読みかたを使ったのかもしれませんが、いずれにせよ、この特殊な用法・読みかたでの使用頻度が極めて高かったため、「打」の本来の読みかたが追いやられてしまったのだろうというわけです。

「打」の唐音「ダ」の源流を調べてみたら、なんと1300年以上前の敦煌に行きついたというお話でした。

漢検1級では、特殊な音読みを持つ漢字も多く出題されます。覚えにくい内容ですがこのように背景と合わせて知っておくと、理解も深まるのではないでしょうか。

次回は6月12日(木)に公開予定です。

≪注釈≫

1京都大学人文科学研究所がWEB上で提供している「漢籍リポジトリ」https://www.kanripo.org/。

2 小倉肇『日本呉音の研究』(新典社、1995年)。

3 平山久雄「中古漢語の音韻」(『中国文化叢書1 言語』大修館書店、1967年)による推定音。

4 『寧波大学学報(人文科学版)』24-2、2011年。

5 北宋・沈括『夢溪筆談・補筆談』「弁証」。

6 北宋・欧陽脩『帰田録』巻下。

≪おすすめ記事≫

あつじ所長の漢字漫談51 新元号「令和」を考える 第2回 はこちら

令和4年度「日本漢字能力検定協会賞」を受賞! お笑い芸人きくりんさんに聞く“漢字学習の道”【前編】 はこちら