漢字コラム3「旅」 旗の下に集まり、いざ出発!

著者:前田安正(元 朝日新聞校閲センター長)

修学旅行、卒業旅行、新婚旅行、家族旅行……。日常と異なる場所に出掛けて、その地の風土に触れ、風景に身をゆだね、特産品を味わう。いいですねえ。春の陽気に誘われて、ふらりとどこかに出かけたいものです。

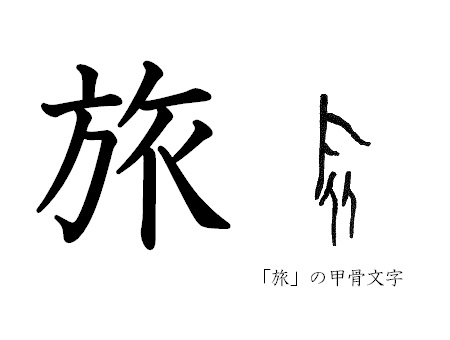

「旅」は甲骨文にも描かれているほど、古くからある字です。それを見ると、旗の下に人が並んでいるように見えませんか?

あれれ、ほんとだ。旗を持った添乗員さんに引率された団体旅行みたい。

うまいこと言いますね。まさにそんなようすを描いているのが「旅」という字なのです。次に「旅」と「旗」を見比べてみてください。どこか似ていませんか?

「![]() 」の部分かな……

」の部分かな……

そうです。これは旗が揺らめいているようすを表した「![]() (エン)」が変化した形です。「

(エン)」が変化した形です。「![]() 」の下の「

」の下の「![]() 」は「従う」という意味の「从(ジュウ)」が変化したものです。「人」と「人」が連なっているようすを表しているのがわかると思います。つまり、「旅」は「人が旗の下に従っている」ということなのです。

」は「従う」という意味の「从(ジュウ)」が変化したものです。「人」と「人」が連なっているようすを表しているのがわかると思います。つまり、「旅」は「人が旗の下に従っている」ということなのです。

そんな大昔から団体旅行があったのかなあ。

甲骨文を使っていたころは、一握りの為政者が領土を拡大して勢力を増大することにしのぎを削っていた時代です。我々が思い描くような旅行を自由にできたわけではありません。「人が旗の下に従っている」ということは「人が旗の下に隊列を組んでいる軍隊」「軍隊が隊列を組んで移動する」ということです。つまり「旅」は「軍隊」を意味する漢字だったのです。「軍旅」とは「軍隊」「戦争」という意味です。

中国・周の時代には「旅」は500人を一団とした軍編成の単位としても使われました。「旅団」という言葉を聞いたことがありませんか? 現代では一番大きな軍の単位が「師団」、それに次ぐ大部隊を「旅団」と言います。

戦いで移動することが「旅行」の起源だったのかあ。

そう。「旅を楽しむ」ことは、平和な時代の特権かもしれません。たまには温泉にでも出掛けて、この幸せをかみしめてみてはいかがでしょう。

≪参考資料≫

「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「甲骨文字小字典」(筑摩選書 落合淳思)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

元 朝日新聞校閲センター長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、2016年4月から朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長に就任予定。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。