難読漢字

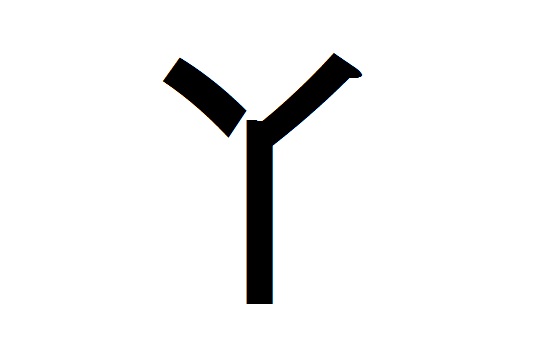

アルファベットの“Y”に見えるこの文字は何者?

上に示した、ふたまたに分かれた形。これ、何に見えますか?

アルファベットのY(ワイ)?

地図記号の「消防署」もこんなマークだったような…。

アルファベットなのか記号なのか、はたまた一体何者??

この「丫」、実は漢字なのです。

音読みで「ア」、訓読みで「あげまき」と読みます。

意味は、

1、ふたまた。木のまた。

2、あげまき。つのがみ。昔の子どもの髪形。

です。

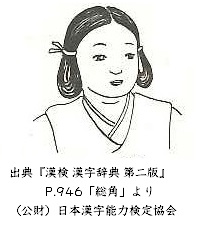

「あげまき」とは右の図のような古代人の髪型を指します。たしかに、この髪型を表すと「丫」のようになります…かね。

「あげまき」という訓を持つ漢字はほかにも「丱」(音読みでは「カン」・「ケン」)がありますが、こちらも髪型を表したような形です。

さらに、「あげまき」は「総角」もしくは「揚巻」とも書きます。この髪形にするのが主に少年だったことから、子供の頃を指して「総角(そうかく)」とも言うようです。

また、「あげまき結び」という、兜や調度品などに用いられる紐の結び方もありますが、髪型から転じて3つの輪を作って垂らす結び方を指すようになったそうです。

そういえば、『源氏物語』の中にも「総角」という巻名がありますね。

漢検協会がWeb上で公開している漢字検索サイト「漢字ペディア」では、索引の一番初めに来るのが「丫」であり、その形状が珍しいからか閲覧数が常に上位になっています。

「丫」は、現代の日本の中で用いることはあまりない漢字ですが、よかったらトリビアの1つとして覚えてみてください。