漢字コラム7「母」命育む二つの点

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

「母は牧なり」。中国の字書「説文解字」にはそう記されています。

「母は牧」って? 「牧」って牧場のことなの?

この場合、「牧」は「牧人」「牛飼い」のことです。「牧」にはもともと「養う」というという意味があります。それは家畜を繁殖させるということでもあります。「説文解字」は、母は子供にとって牛を育てる牧人のようだと解説しているのです。ここには「牧人」も「母」も子を育む存在だ、という共通した観念があったようです。

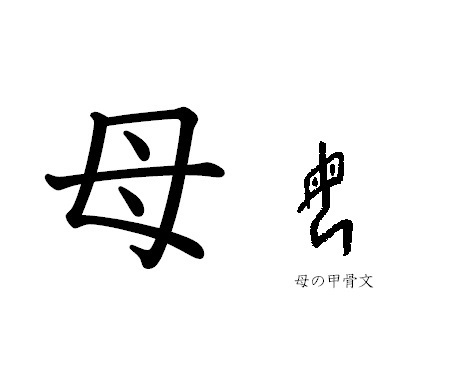

「説文解字」には続けて「女から構成され、子を抱く形。一説には子に乳を与える形」と、二つの説が紹介されています。いまでは「女に二つの点を加えて、乳房を強調したもの」で「子に乳を与えている形」というのが通説になっています。

「母」とつながりの深い字に「毎」と「梅」などがあります。「毎」は「屮+母」で出来ているとか、「かんざしを付けた母の姿」などと言われています。「屮」は「草」のことです。「毎」は「次々に子を産む」という意味を含んでいて、そこから「つぎつぎと」「そのつど」という具合に意味を広げていったようです。儒教の教典「春秋」の注釈書「春秋左史伝」には「原田毎々たり」とあり、草がどんどん繁殖している様子を表しています。

「梅」は、酸っぱい梅が妊娠の時のつわりに効くからだとも言われています。

へえ。でも「母」は点が二つだけど、「毎」と「梅」は点のところが縦棒になってるよ。

そうですね。これは戦後、字体を簡単にするために略字の形を採用したためです。もとは「毎」は「每」、「梅」は「![]() 」と書き表していました。ただ「母」を略したように見える「毋(ブ)」と「毌(カン)」は、「母」とは別の字です。「毋(ブ)」は「何もない」とか「~してはならない」という意味、「毌(カン)」は「つらぬく」という意味です。やれやれ、なんとも紛らわしいですね。

」と書き表していました。ただ「母」を略したように見える「毋(ブ)」と「毌(カン)」は、「母」とは別の字です。「毋(ブ)」は「何もない」とか「~してはならない」という意味、「毌(カン)」は「つらぬく」という意味です。やれやれ、なんとも紛らわしいですね。

≪参考資料≫

「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「甲骨文字小字典」(筑摩選書 落合淳思)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「春秋左史伝」(岩波文庫)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「母」を調べよう。

漢字ペディアで「毎」を調べよう。

漢字ペディアで「梅」を調べよう。

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。