漢字コラム8 万物の始まりは小さく

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

「帽子」や「椅子」に、なぜ「子」がついているかわかりますか? ほかにもお金のことを「金子(きんす)」と言ったり、もともと虫やちりを払うために獣や麻などを束ねた道具で、僧侶が説法などで威儀を正すために用いる道具を「払子(ほっす)」と言ったりします。机のことを「卓子(たくし)」などとも言います。

えー、気にしたこともなかったなあ。当て字なのかな。

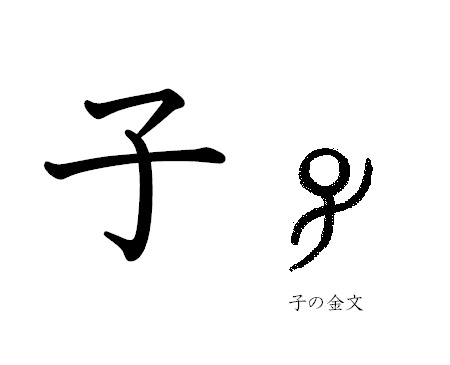

これらは、小さいものや比較的小さな道具に「子」という接尾語をつけたものです。「子」は赤ちゃんが手を横に広げた様子を描いた象形文字です。そこには「小さい」というイメージが備わっているのです。

小さいといえば、植物の実や種、動物のたまごもそうですね。「種子」「卵子」「精子」などの言葉があります。桃の実を「桃子」と言ったりもしたようです。

「子」は親から生まれます。元になるものから生じたものにも「子」がつきます。どんな言葉があるか、わかりますか? 貯金につきものの言葉です。

貯金につきもの? あ、「利子」だ。

正解です。預けた「元金」に対して生じるお金のことですね。

日本では女性の名前に「子」をつける場合があります。しかし、大昔の中国や日本では、狭い意味で「子」は「男のこ」を指していました。「子女」という言葉の「子」は男のこのことです。つまり「子女」は「男のこと女のこ」という意味です。聖徳太子の命を受けて、初めての遣隋使となった小野妹子という官吏は男性でした。

「子」はやがて男性や人格の優れた人の尊称にもなりました。孔子、孟子という思想家の名前にもつけられました。「論語」の中で「子」といえば「孔子」のことです。中国の春秋時代末期から戦国時代にかけての学者や学派を「諸子百家」と言ったのも、人格の優れた人という意味を含んでいたのです。

「子」には「![]() 」という異体字があります。これは「頭の毛がどんどん伸びる様子を表している」と言います。「子」について中国の字書「説文解字」は「11月に当たる。この月に陽気が兆し、万物が滋(しげ)り始める。人も生まれはじめをいう。

」という異体字があります。これは「頭の毛がどんどん伸びる様子を表している」と言います。「子」について中国の字書「説文解字」は「11月に当たる。この月に陽気が兆し、万物が滋(しげ)り始める。人も生まれはじめをいう。![]() はその古い字」と記しています。また、古代中国の語学書「釈名(しゃくみょう)」には「子は孳(ジ)なり。陽気始めて萌えて下に孳生(じせい)する」と書かれています。「孳」は「しげる」という意味です。つまり「子は、植物の成長の始まり」だと言っているのです。

はその古い字」と記しています。また、古代中国の語学書「釈名(しゃくみょう)」には「子は孳(ジ)なり。陽気始めて萌えて下に孳生(じせい)する」と書かれています。「孳」は「しげる」という意味です。つまり「子は、植物の成長の始まり」だと言っているのです。

「子(ね)」が十二支のはじめに置かれたのは、「万物の滋り始め」や「植物の成長の始まり」といったイメージがあるからだ、とも言われています。

≪参考資料≫

「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「甲骨文字小字典」(筑摩選書 落合淳思)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。