漢字コラム10「巨」 二点の距離をはかる工具

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

クイズです。「巨」の部首は何でしょう。

えーと、「匚(はこがまえ)」かな。

そうですね。それも正解です。実は辞書によって様々なのです。ほかにも「丨」や「二」という部首に載っているものもあるのです。伝統的な辞書では「工」としているものが多いようです。

「丨」や「二」は「匚」から類推できるけど、なぜ「工」が「巨」の部首になるんだろう。

これは字の成り立ちに関係しています。中国の辞書「説文解字(せつもんかいじ)」には「巨は規巨なり」とあります。これでは何のことだかわかりませんね。規巨は規矩(きく)、すなわちコンパスと差し金のことです。規がコンパスで、矩が差し金です。「巨」は「矩」の元の字だとも言われているのです。

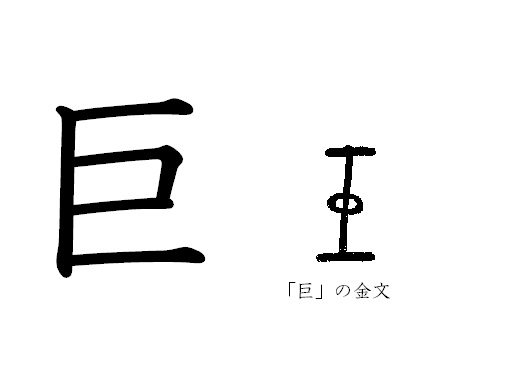

つまり「巨」はI型の角定規に取っ手のついた工具とか、匚の形をした工具などと解釈されています。これを使って差し金として線を引いたり、コンパスとして幅をはかったりしました。そのため「巨」の旧字体は「![]() 」のように、「工」の縦棒に「コ」がついた形になっているのです。

」のように、「工」の縦棒に「コ」がついた形になっているのです。

あ、それで「巨」の部首が「工」なんだ。

そうなのです。これで「工」が「巨」の部首になった理由がわかったのではないでしょうか。金文の形を見てもらうとイメージできると思います。I型の角定規も匚の形をした工具も両端が隔たっているので、二つの点の距離をはかることにも使われました。「巨」が「おおきい」という意味になったのは、「二点を隔てる距離」の「長さ」に由来しているようです。

「おおきい」には「大」っていう漢字もあるでしょ。「巨」と何が違うんだろう。

「大」は「人が手足を広げた形」と言われています。ここでは手足の距離ではなく、そこにある空間のおおきさを示しています。一方、「巨」は幅が広く、離れているということを示しています。「おおきさ」が持つ「空間」と「距離」の概念が、「大」と「巨」で表されているのです。

≪参考資料≫

「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。