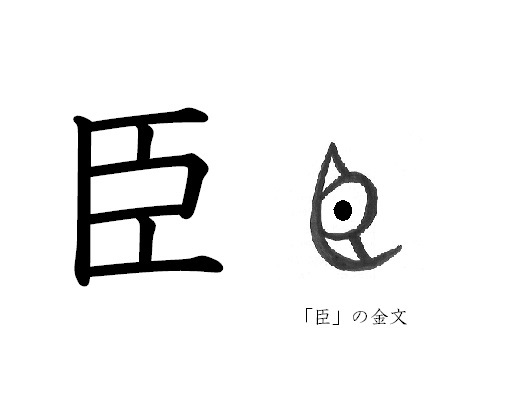

漢字コラム11「臣」 大きな目玉で何を見る?

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

漢和辞典で「臣」を引くと、「捕虜、男の奴隷」などとあります。

「大臣」の「臣」が、なぜ捕虜や奴隷なのだろうと不思議な気がします。これについて中国の字書「説文解字」には「牽なり」とあります。「牽」は「ひく」という意味です。縄で引かれる=自由を奪われる、つまり捕虜や奴隷のことだという解釈です。「牽」には「生きた犠牲(生けにえ)の獣」という意味もあるので、自由を奪われたという感覚を含んでいるのでしょう。

それじゃ、大臣、臣下っていう言葉は、どうして生まれたんだろう。

「説文解字」には、「臣」は「人に屈し服する形をかたどったもの」とも書かれています。「臥(ふせる)」や「臨(下をみる)」と同じ系列の字だとされます。ここから「下に伏せてうつむいた目を描いたもの」という解釈があります。捕虜や奴隷が君主の下にあるので、上の立場の人が下の立場の人を統括し、下の立場の人が上の立場の人に隷属することになります。こうした立場の違いが、君主と家臣、政を補佐する官吏という関係を生んだとも考えられます。

なるほど。確かに大臣や臣下は君主に隷属しているものね。

加えて「臣」には、「堅(かたい)」「緊(かたくしめる)」などと同様のイメージを持った字だと言われています。ここから「体を緊張させ、固く引き締めること」「身を固くこわばらせて平伏する奴隷」「主君の前でかしこまる人」という意味が生まれたというのです。この解釈だと、奴隷や臣下などの言葉が生まれた背景がスムーズに説明できるかもしれません。

一方、「臣」は「目」、特に目玉を大きくむいたものだという解釈があります。「臣」の真ん中の「コ」の部分が目玉を表していると言います。大きく目玉を描いているので、「目を大きく見開いて見張っている姿」を表しているというのです。「望」の元の形の「![]() 」は、「亡」の部分が「臣」です。見るということを表す「望」に「臣」が使われているのは「見張る人」という意味があるからなのだ、と説明するものもあります。

」は、「亡」の部分が「臣」です。見るということを表す「望」に「臣」が使われているのは「見張る人」という意味があるからなのだ、と説明するものもあります。

前回「巨」の部首が伝統的には「工」だという話があったけど、「臣」の部首も「工」なの? 最初に「臣」が「男の奴隷」とあったけど、「女の奴隷」は何て言ったんだろう。

「巨」と「臣」は形が似ていますが、「臣」は、これだけで独立した部首になっています。成り立ちも「巨」が工具、「臣」が目と異なっているので、共通点はなさそうです。「女の奴隷」のことは「妾(しょう)」と書き表して区別していたようです。

≪参考資料≫

「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「臣」を調べよう

漢字ペディアで「堅」を調べよう

漢字ペディアで「緊」を調べよう

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。