漢字コラム19「果」木の上に丸い実がなる

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

あききぬと めにはさやかに 見えねども 風のおとにぞ おどろかれぬる (藤原敏行・古今和歌集)

夏から秋への入り口ははっきりと目に見えるものではなく、吹く風のさわやかさや木々を揺らす風の音からハッと気づかされるものかもしれません。冒頭の歌はそんな情景を詠んだものです。

そうかな。果物屋さんにはもう梨や栗が並んでるよ。

確かに一年中、さまざまな果物が店頭に並ぶ時代とはいえ、注意深く見ればそういうところにも季節の変化が静かに現れているものですね。今回は果物の「果」について、考えてみましょう。

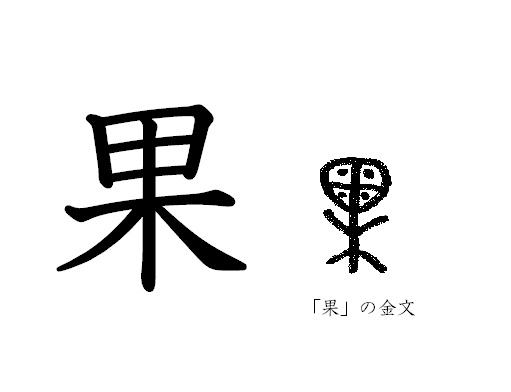

「果樹」や「果実」という言葉があるように、「果」は、木の上にまるい実がなったようすを描いたものと言われています。それで「木の実」「果物」のことを指すのです。多くの果実が丸みを帯びているので、「果」には「丸い」というイメージがあるのだという説もあります。

植物が成長しその先に実がなる、ということから「事が進んだ後に生じるもの」「ある原因や行為から生じた結末や状態」を「結果」と言います。もともと「結果」には「実を結ぶ」という意味もあるのです。これは原因があって生じたものなので、「むくい」という概念も加わります。「果報は寝て待て」の「果報」は、もともと「前世での善悪さまざまの所為が原因となって、現世でその結果として受けるさまざまな報い」という仏教用語でした。それが「良い報い」「幸せ」という意味に変化したのです。

日本では、「果」に「は・たす」「は・てる」「は・て」という訓をあてました。これは「原因から結果にいたる成り行きが、限界・終極に達する」「成り行きに決着をつける」という意味です。「果」に「最終的な結末」という意味合いを含ませたもので、これは日本独特の感覚のようです。

お菓子の「菓」は「果」に「艹」(草冠)が、ついたものでしょ。お菓子と果物ってどういう関係があるのかな。

「菓」と「果」はもともと同じ意味の漢字だったのです。「果」が「結末」「因果」など、さまざまな意味を持ってきたので、「果」に「艹」をつけて、もともとの「木の実」「くだもの」という意味をはっきりさせたのです。

日本では、果物と同じような甘さを持った間食を「菓子」と書き表して「果物」と区別するようになりました。果物の砂糖漬けが、菓子の始まりだとも言われています。果物を「水菓子」とも言います。ここでは「菓子」が「果物」の意味を表しています。

「結果」は「かくなわ」「かくのあわ」とも読みます。これは、日本古来の菓子の名前でした。小麦粉を練って細長いひもが曲がりくねったような形にして、油で揚げた唐風(からふう)のものです。いまふうで言えば、ドイツの伝統菓子・プレッツェルをもっと素朴にした感じでしょうか。この場合は果物の「果」が「菓子」の意味を表しています。

「菓」と「果」がもともと同じ意味だったので、こうした漢字の入れ替え現象が起こったのでしょうね。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「果」を調べよう

漢字ペディアで「菓」を調べよう

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。