気になる日本語

「一斤染め」ってどんな色?

私たちの身の回りには様々な色があふれていますが、昔の日本には、今とは違った色の名前が沢山ありました。

小豆色(あずきいろ)や苔色(こけいろ)といったように、植物の名前をそのまま色の名前にしたようなものもあれば、名前を見ただけでは、想像のつかない色もあります。

例えば、平安時代に用いられていた「一斤染め」(いっこんぞめ)という色はどんな色だと思いますか?

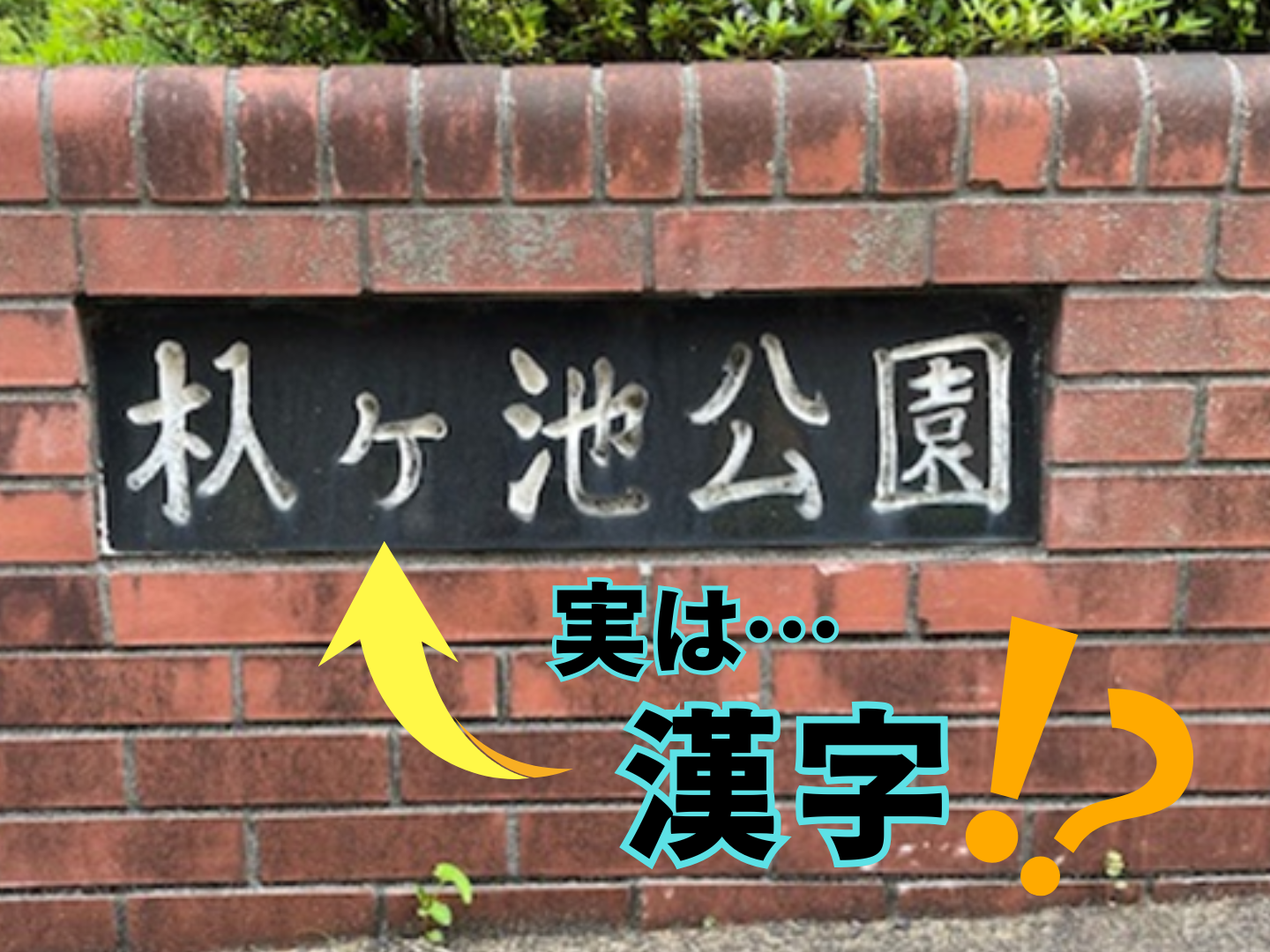

「斤」(おの)という文字からいかめしい、強い濃い色を想像される方もいるかもしれませんが、実際は淡いピンク色なのです。

図:一斤染めの色イメージ

平安時代は染料が高価だったため、身分に応じて衣服に使って良い色の濃さが法律で決まっていました。

使用して良い基準の色として、絹二反あたり紅花を大一斤(600g)使用して染めた色のことを「一斤染」と呼んだそうです。

法律で服の色が決められているなんて、今では考えられないですね。

風俗習慣と深く結びついた伝統色の世界、これを機に調べてみてはいかがでしょうか。

≪参考リンク≫

≪参考資料≫

「新版 日本の伝統色 その色名と色調」(青幻社 長崎盛輝著)

≪参考情報≫

食パンを数える時の単位である「斤」とは、「英斤(えいきん)(1斤=約450g)のことを指す。

2016年現在では、「包装食パンの表示に関する公正競争規約」において、「1斤は340g以上」と定められている。