漢字コラム24「聖」「まっすぐ」な人格者

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

2015年から12年までの「今年の漢字」を、さかのぼって紹介してきました。16年「今年の漢字」の発表を楽しみにしていました。これをネタにこのコラムを書こうと思っていたのですが、なんと1位は「金」でした。これは前回紹介した12年、2000年と同じで、3回目の1位です。図らずも「今年の漢字」を予言したような格好になってしまいました。発表した清水寺の貫主様も驚いたそうです。

冬の風物詩も一段落したところで、街を見渡すと年末の風景が広がっています。というわけで、今回は「聖」を取り上げます。

中国の字書「説文解字」には「通じる。『耳』から構成され、『![]() 』が音」とあります。さらに他の辞書を見ると「

』が音」とあります。さらに他の辞書を見ると「![]() 」は「口+

」は「口+![]() 」で出来ていて、「

」で出来ていて、「![]() 」は「人が足をまっすぐ伸ばした様子」を表していると言います。「

」は「人が足をまっすぐ伸ばした様子」を表していると言います。「![]() 」に「口」がついた「

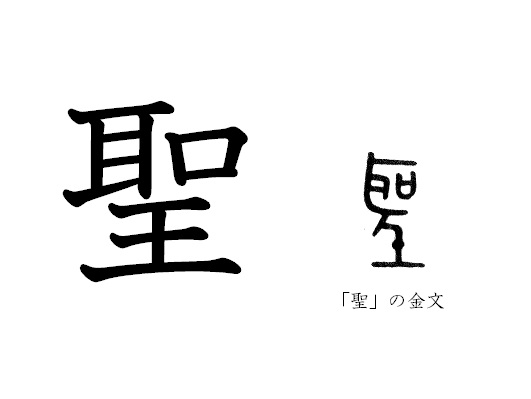

」に「口」がついた「![]() 」は「まっすぐ述べる」「まっすぐ差し出す」という意味になるのだそうです。さらにこれに「耳」がついた「聖」は「耳がまっすぐ通ること」で、「わかりがよい」「さとい」などの意味が生まれたとあります。ここから「聖」は「最もすぐれた知恵と道徳とを兼ね備えた人」を指し、特に儒家では「最高の人格者」のことを言うのです。日本では優れた僧を「聖(ひじり)」と呼び、キリスト教の優れた宣教師の名にもつけられます。

」は「まっすぐ述べる」「まっすぐ差し出す」という意味になるのだそうです。さらにこれに「耳」がついた「聖」は「耳がまっすぐ通ること」で、「わかりがよい」「さとい」などの意味が生まれたとあります。ここから「聖」は「最もすぐれた知恵と道徳とを兼ね備えた人」を指し、特に儒家では「最高の人格者」のことを言うのです。日本では優れた僧を「聖(ひじり)」と呼び、キリスト教の優れた宣教師の名にもつけられます。

「![]() 」は「聴」の旧字「聽」「呈」「望」では「王」に、「廷」では「壬」に姿をかえていますが、ともに「まっすぐ通る」という共通のイメージが存在すると言われています。現在使われている「聖」は、もともと「耳+口+

」は「聴」の旧字「聽」「呈」「望」では「王」に、「廷」では「壬」に姿をかえていますが、ともに「まっすぐ通る」という共通のイメージが存在すると言われています。現在使われている「聖」は、もともと「耳+口+![]() 」で出来ていました。それが字体整理で「

」で出来ていました。それが字体整理で「![]() 」の部分を「王」の形で書くようになったのです。「

」の部分を「王」の形で書くようになったのです。「![]() は、人が足をまっすぐ伸ばした様子」という解説には、「挺立=まっすぐ立つこと」という言葉と通ずるものがあるようにも思います。挺立の「挺」にも「壬」が含まれています。

は、人が足をまっすぐ伸ばした様子」という解説には、「挺立=まっすぐ立つこと」という言葉と通ずるものがあるようにも思います。挺立の「挺」にも「壬」が含まれています。

こうした使い方と全く異なり、「清酒」の異名として隠語のように「聖」を使うことがあります。「三国志」に出てくる魏の曹操が禁酒令を出したときに、それを我慢できなかった徐邈(じょばく)が清酒を「聖人」、濁り酒を「賢人」と称して飲んでいたと言います。

盛唐時代の詩人・李白も「贈孟浩然」の中に「酔月頻中聖 迷花不事君:月に酔いて頻(しきり)に聖に中(あた)り 花に迷いて君に事(つか)えず」と詠んでいます。この「聖」も清酒のことで、「月を肴にしばしば清酒に酔い 花に迷って君に仕えようともしない」といった意味です。日本でも「万葉集」に大伴旅人が「酒の名を聖(ひじり)負(おほ)せしいにしへの大き聖の言(こと)のよろしさ」と詠んでいます。

忘年会、新年会と「聖」との付き合いも多くなることと思います。どうぞ聖とのお付き合いはほどほどに。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。