漢字コラム26「雪」掃き清め真っ白に覆い尽くす

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

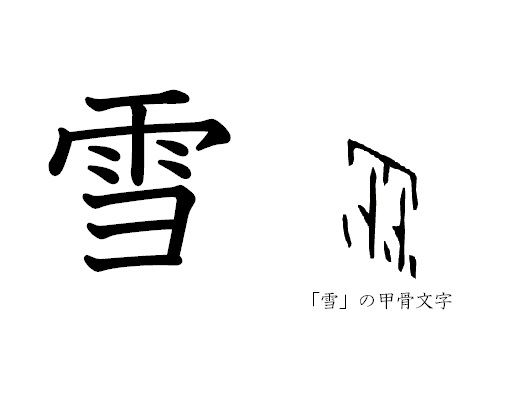

大寒波の影響で、日本海側を中心に大雪に見舞われました。山形の肘折温泉や青森の酸ケ湯温泉などでは2メートルを超える積雪があったといいます。「雪」は「雨」とカタカナの「ヨ」のような形の組み合わせでできていますが、「ヨ」が表しているものは何なのでしょう。

カタカナの「ヨ」のような部分は、もともと「彗」でした。「彗」の下の部分が「ヨ」に似ているのがわかると思います。ですから、雪の旧字は「![]() 」という形でした。彗星などの言葉があるように「彗」は「ほうき」のことで、「掃き清める」という意味を持っています。こうしたことから、万物を掃き清めすべてを真っ白に覆って汚れのないもののが「雪」だという解釈が生まれるのです。

」という形でした。彗星などの言葉があるように「彗」は「ほうき」のことで、「掃き清める」という意味を持っています。こうしたことから、万物を掃き清めすべてを真っ白に覆って汚れのないもののが「雪」だという解釈が生まれるのです。

戦の屈辱を晴らすことや名誉を復することを「会稽の恥を雪ぐ」といいます。司馬遷の書いた『史記』「越世家」によると、中国・春秋時代、越王・勾践(こうせん)が、呉王・夫差(ふさ)と浙江省の紹興(しょうこう)市の南方にある会稽山で戦い、そこで屈辱的な講和を結ぶという辱めを受けました。これを「会稽の恥」と言います。

その後、勾践は賢臣・范蠡(はんれい)の助力を得て、苦節20年、みごとに夫差を破って名誉を回復したのです。このことを「会稽の恥を雪ぐ」と言います。この間、つねに苦い胆(きも)を部屋の中に掛けて、それを嘗(な)めてはこの辱めを思い出したという故事から「臥薪嘗胆(がしんしょういたん)」という言葉も生まれました。

「雪ぐ」には「身に受けた汚名・冤罪などを晴らし、名誉を挽回する」「水などで汚れを除く、清める」という意味があります。この意味こそが「帚=掃き清める」という意味を含む「雪」の核をなすものだ、とう説明もあるのです。「雪」が「汚れをふき取る」という意味の「刷」とも近い関係にあるという説もあります。「雪=セツ」という音は、「刷=サツ」にも共通しています。

すべてを清めてくれる「雪」は、「雪月花」と称して美しい風物の代表でもあります。おからを雪に見立てて「雪花菜(きらず)」と言ったり、梅のことを「雪中君子」と言ったりもします。「雪恥(せっち)」は「雪辱」と同じ意味ですが、これを「雪恥ずかし」と読むと「雪も恥じらうばかり白い」という意味になるのです。『蜻蛉日記』にも「あなさむ。ゆきはづかしき霜かな」とあります。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。