漢字コラム27「寒」大昔の家は氷との戦いだった?

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

まだまだ寒さは募ります。インフルエンザもはやっているようです。足元を枯れ葉がくるくる舞いながら、寒風に運ばれていきます。「寒」の下部分にある「![]() 」は、いったい何を表しているのでしょう。

」は、いったい何を表しているのでしょう。

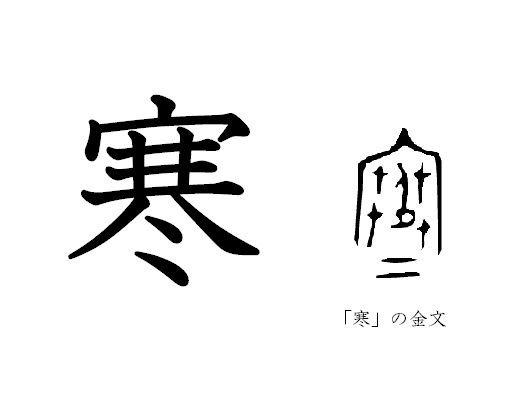

この「![]() 」は「冷」や「凍」の「冫(にすい)」が変化したもので、「冬」の下にある部分にも使われています。これらの漢字に共通するのは「さむい」「つめたい」という感覚でしょうか。実は、「冫」自体が「ヒョウ」という音を持つ漢字で、水が凍る様子を描いたものです。氷が張るときにできる筋目の模様だと言われ、文字どおり「こおる」という意味があります。霜柱がツンツン立っている雰囲気もイメージできますね。

」は「冷」や「凍」の「冫(にすい)」が変化したもので、「冬」の下にある部分にも使われています。これらの漢字に共通するのは「さむい」「つめたい」という感覚でしょうか。実は、「冫」自体が「ヒョウ」という音を持つ漢字で、水が凍る様子を描いたものです。氷が張るときにできる筋目の模様だと言われ、文字どおり「こおる」という意味があります。霜柱がツンツン立っている雰囲気もイメージできますね。

水が凍ってできるのが「氷」です。ここにも「冫」が含まれているのがわかりますか? よく見ると「氷」の左側に「冫」が重なっています。「氷」の左部分の点が「冫」の上の点で、左払いの「丿」の部分に「冫」の下の跳ねが載っているのです。

中国の字書「説文解字」によると「寒」は「人が宀(家)の下にあり、茻(草)を敷いたり覆ったりし、その下に![]() (氷)があるさま」と解説されています。氷が張るような家の土間に草などで覆って寒さをしのいでいる、ということを表しているようです。

(氷)があるさま」と解説されています。氷が張るような家の土間に草などで覆って寒さをしのいでいる、ということを表しているようです。

もう一つ、「塞」との関係で字源を説明するものもあります。「ふさぐ」という意味の「塞」の「土」の部分が「![]() 」に変わると「寒」になります。「塞の上の部分と冫の組み合わせで、宀(屋根)の下に煉瓦(れんが)や石を積んで、手で穴をふさいで氷の冷たさを防ぐ様子」を表したと言うのです。手で穴をふさぐという説明にやや無理があるような気もしますね。

」に変わると「寒」になります。「塞の上の部分と冫の組み合わせで、宀(屋根)の下に煉瓦(れんが)や石を積んで、手で穴をふさいで氷の冷たさを防ぐ様子」を表したと言うのです。手で穴をふさぐという説明にやや無理があるような気もしますね。

いずれにせよ、大昔の家がいかに寒かったのかということはわかります。「次」という字にも「冫」がついてるように見えます。しかしこれは「二」の変形で「シ」「ジ」という音を持っています。これに「欠」がついたものなので、「次」の部首は「欠(あくび)」です。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。