漢字コラム28「春」蓄えた力を放出する

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

立春が過ぎると、太陽から注がれる光の粒が心なしか大きくなったような気がします。あと1カ月もすれば啓蟄、虫ももぞもぞとはい出してきます。重くてかさばるコートを脱ぎ捨てて、颯爽と歩きたいと思う今日このごろです。というわけで、今回は「春」です。

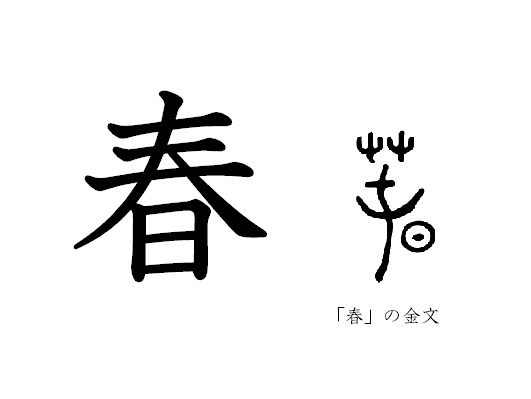

「春」の暖かさを思うと、そこに「日」が入っているのは、わかりやすい構造だと思います。しかし、その上の横線3本と左右の払いは何を表しているのでしょう。中国の字書「説文解字」には「推なり。日と艸と屯から構成され、屯が音」とあります。「推なり」は「万物をおしだす」という意味です。「日と艸」も、「春の日をあびて草木が生える」という意味だということがわかります。ここから横線3本と左右の払いは「艸と屯」の組み合わせからできた形だということになります。金文からもその形が見て取れます。しかし「春」に「屯」が含まれているというのは、わかりにくいですね。

「屯」は「トン」のほかに「チュン」という音を持っています。「チュン」は大昔の「春」の音に近く、それが「シュン」という音に変化したものです。また「説文解字」によると「屯」には「草木の芽生えはじめの際に、曲がって難儀するようすにかたどる」とあります。つまり、これもまた春のイメージを担ったものでもあるのです。

さらに「屯」には「とどまる」「こもる」という意味もあり、「陽気が地中にこもる」とか「活動の準備のために植物が地中にこもる姿」という解釈が生まれます。地に蓄えられたものが、外に出てくるというイメージでしょうか。

英語で春はspringといいます。これは「泉」の意味です。水がわき出るということから草が萌え出る=春になったとも言われています。ここにも地に蓄えられたものが、外に出るというイメージが重なります。

日本語の「はる」は「張る」と同根の言葉で、「新芽の萌え出る季節」という意識から生まれた語だという説があります。新芽が張る(膨らむ)ということです。「春に財布を買うといい」という俗諺(ぞくげん)は「お金で財布が張る」にかけた縁起です。

中国の語学書「釈名(しゃくみょう)」には、「春は蠢(シュン)なり」とあります。「蠢」は「うごめく」「虫が動く」という意味です。春は植物だけではなく、虫もまた動きはじめる季節です。万物が目覚め活動することは、子孫を残す作業を意味します。春が性を解放する時期をイメージさせるのも「春は蠢なり」に重ねられているようにも感じます。

春の若葉は、人生の春「青春」を想起させます。また古代の暦は正月を春とし、四季の一番目を指します。季節の巡りを一年とするため、春はまた年月を表すようにもなり、「三十年」は「三十春」と書き表すことがあります。冬に醸造して春に飲む古酒をさして「春」という表現をすることもありました。「春」には万物を巡る営みと喜びが含まれているようです。

≪参考リンク≫

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長

1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。