漢字コラム32「就」寄せ集められてひっつく

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

就職活動でしょうか。蒸し暑い日が続く中、リクルートスーツに身を包んだ若者を見かけます。額の汗がまぶしく光っています。必死の思いが届くことを願いつつ、今回は「就」について考えます。

「就」は「京」と「尤」(ユウ)で構成されています。「京」は「高い丘の上に楼閣が建っている様子」を描いたと言われています。古代中国では高台に都市を造営していたのです。「尤」は「手のある部分に、いぼやおできなどができた様子」で「疣(いぼ)」の原字と言われています。「思わぬ事故が生じたことを示す」もので、「とが」「災い」などの意味を持っています。

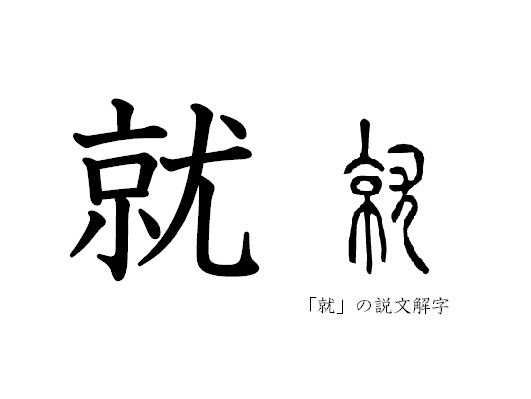

「京」が「大きい丘」、「尤」が「手」の意味を持つので「就」は「大きい丘に設けられた都に人々を寄せ集まるさまを示す」という説があります。ここからさらに「寄せ集めてある場所やポストにひっつけること。転じてまとめをつけるという意味になる」というのです。中国の字書「説文解字」には「高い土地に向かう」と記されています。

これらの説には、「就」が「ある方向に進む」「ある状態に近づく」といった意味が通底しているように見えます。ある方向に進んだ結果、「間隔を詰めて接近する」というようにもイメージが広がり、さらに「一つにまとまる」という具合に展開していきます。ここから「つく」という意味が派生してきます。孟子・離婁上には「なお水の下(ひく)きに就(つ)くがごとし」(水が低地に向かうようなものだ)など使われています。

「就職」の「就」も「つく」という意味です。これは「何かに(誰かに)従う」ということです。詩経には「昏姻の故、言(ここ)に爾(なんじ)に就きて居る」(結婚したので、あなたと一緒に住んでいる)とあります。ここでの「就きて」は「一緒に」と言ったところでしょうか。「就任」などの言葉からは、仕事に手を「つける」という意味に展開していることがわかります。さらに「一つにまとめる」ことが「何かを成し遂げる」という意味に展開し、「成就」という言葉のなかに息づいています。

これらとは全く異なるアプローチをする説もあります。「京」は「アーチ状の門の形で、上に望楼を設ける。これを軍営や都城の入り口に建てた」というのです。「軍門の建物のことで、のちの凱旋門」にあたり、「尤」が「呪霊をもつ獣の形。その呪霊によって、人に尤禍をもたらすことができた」というのです。これによると、「建物が落成したときに、犬の血をそそいで清める」儀式を指したもので、「成就」という言葉はここから来ているというのです。やや怖い感じがしますが、占いや呪術に頼った政治をしていた古代中国では、こうした考え方があったのかもしれません。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長 1955年福岡県生まれ。

早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。2017年4月に『マジ文章書けないんだけど』(大和書房)を発売。amazon 論文作法・文章技術部門で売れ筋ランキング上位をキープ。