あつじ所長の漢字漫談2漢字は「形声」が7割。

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

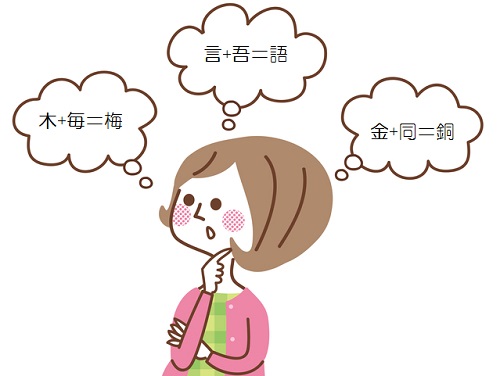

小学校の国語の授業で「ものの形からできた漢字」という教材があるものだから、漢字はほとんどが象形文字だと考えている人が世間にたくさんおられるようですが、実際には象形文字はそんなに多くなく、七割以上が「形声」という作り方で作られています。形声とは、意味を示す要素と発音を示す要素を組みあわせる方法で、たとえば《言》と《吾》を組みあわせて「語」を作り、《金》と《同》を組みあわせて「銅」を作るような方法のこと、この場合では《吾》と《同》は「われ」とか「おなじ」という意味を表してはおらず、単に「フ」とか「ドウ」という音を表すためだけに使われています。

この説明ではよくわからないかも知れませんので、ここで形声文字ができる状況を、具体的な例で考えてみましょう。

「木」という漢字は樹木が立っているかたちを描いた象形文字ですが、それではサクラあるいはウメという植物を表す漢字を作れといわれたら、いったいどうしたらいいでしょうか?

サクラとウメの木の具体的な姿、あるいはその花びらを写実的に描きとって、それぞれの象形文字とするのは至難のわざです。しかし文字が作られるはるか前から、その植物を呼んでいた音声によることば、つまり「木の名前」があります。いまここで仮に、古代中国でサクラを“ying”、ウメを“mei”と呼んでいたとしましょう(ここでは現代中国語での発音を使っていますが、古代においても実際にそれとあまりかわらない発音であったと推測されます)。

それならば、樹木を表す《木》という要素と、《嬰》(ying)、または《毎》(mei)という発音を表す要素を組みあわせて「櫻」や「梅」という漢字を作れば、この文字を見た人は、樹木に関して“ying”だからあぁサクラのことだな、“mei”だからウメのことだな、と理解できたことでしょう。こうして「櫻」と「梅」という漢字が作られました。

これが形声という方法で、この方法を使えば、文字化しにくい事物や概念も、それと同じ発音の文字を使ってことばをあらわせば、いくらでも文字を作ることができました。こうして現在使われている漢字の七割以上が形声文字であるということになったわけです。

漢字には形声文字がたくさんあるという事実は、日常的な経験でも証明できます。一昔前の小説などを読んでいると、おいそれとは読めない難しい漢字にでくわすことがときどきありますが、そんな時でも、ちょっと頭を使えば、読めない漢字の発音を類推できることがよくあります。

たとえば「歔欷」ということばがあります。「すすりなく」という意味ですが、今ではほとんど使われない難しい漢字ですね。このことばがどういう意味であるかは、辞書を引くか、あるいは誰かに教えてもらわないとわかりません。でもこの二字をどう読むかと聞かれたら、当てずっぽうでもヤマカンでもかまわないから、まちがっても笑わないから答えてごらんといわれたら、この漢字をはじめて見た人でもたぶん「キョキ」と答えるのではないでしょうか。その推測は当たっていて、「歔欷」は「キョキ」と読みます。

なぜ意味もわからずに、これまで見たこともない「歔欷」を「キョキ」と読めるのか?それは「歔欷」がどちらも形声文字であって、それぞれの漢字には《虚》と《希》という文字が含まれていて、その部分から全体の字音が推測されるからにほかなりません。

ではここで問題です。昔の中国では子どもの頃にいっしょに寺子屋に通い、硯を並べて文字を学んだ幼なじみのことを「硯友」といいますが、では「硯友」はなんと読むでしょう? はい、こたえはもちろん「ケンユウ」ですね。

漢字は字形の中の一部分が全体の発音を表していることが多いという事実は、漢字の本家である中国ではさらに生活の中に浸透しています。というのは、今の中国で使われている簡体字(構造を簡略化した字形)の中に、形声の方法を利用したものがたくさんあるからです。

簡体字の中には、形声の原理を応用して、複雑な部分を同音の簡単な文字に置きかえて作ったものがたくさんあります。

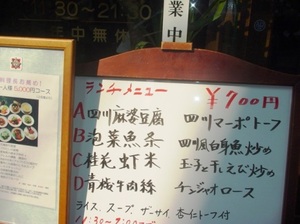

横浜の中華街へ食べ歩きに出かけたときに次の写真のようなメニューがある店の前に出ていました。この手書きメニューのC「タマゴと干しエビ炒め」(おいしそうですね)の中国語部分には、《虫》と《下》を組みあわせた「虾」という字があります。これはいったいなんという漢字でしょうか?

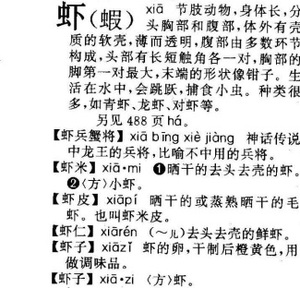

答えは「蝦」(えび)の簡体字で、《蝦》という漢字の発音(xià)と「下」の発音が同じであることから作られた簡体字です。参考までに今の中国でもっとも標準的とされている辞典『現代漢語詞典』(中国社会科学院言語研究所編)に見える「蝦」の部分を掲げておきます。

それにしても、この「虾」がエビのこととは普通の日本人にはわかりません。それならこの看板はいったい誰のために出しているのでしょうか。もしかしたら来日中の中国人観光客を相手に作られた看板なのかも知れませんね。

≪参考リンク≫

・漢字ペディアで「歔欷」を調べよう。

・漢字ペディアで「蝦」を調べよう。

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。

≪記事画像≫

yagi / PIXTA(ピクスタ)