漢字コラム33「明」闇夜に浮かぶ月のまぶしさ

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)

夏至を過ぎているので、昼の時間は少しずつ短くなっているはずです。それでも夕方の時間はまだまだ明るくて、少し得をした気分になります。確かに「明」は「日」と「月」の組み合わせだからねえ、などと思うのですが、自然界で一番明るい「太陽=日」に「月」を組み合わせた意味はどこにあるのでしょう。

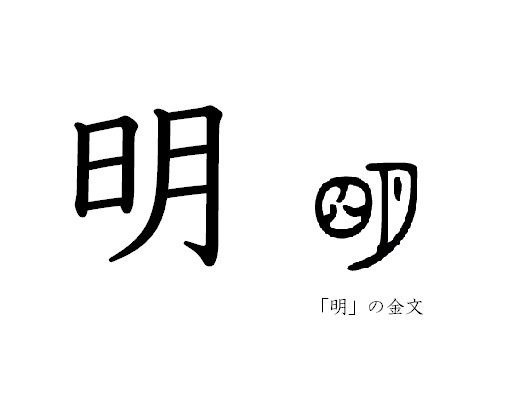

昼は「太陽=日」、夜は「月」があかるさの象徴です。だから双方を並べて「あかるい」とした意味は理解できます。これが字源説の一つです。しかし、昼と夜の圧倒的に「日」の方があかるいのに、なぜ「月」をわざわざ加えなくてはならなかった理由はなぜなのだろう、という疑問もわいてきます。もう一つの字源説がこれに答えてくれてくれそうです。それは「日」の部分が「囧」(ケイ)だというものです。「囧」は、家の窓を描いたものだといわれています。「囧」に「月」がついた形は、窓からあかりを取り入れた様子を表しているのです。つまり、暗いところを照らしてあかるくする、暗いところに光が差してあかるくなることを表していることになります。

「日」や「月」は「光量の多いもの」を表しています。大昔の人から見ると、月も「光を放つもの」として認識されています。光そのものを「光明」「灯明」と言い、光が差して明るいことから「照明」、その対比として「明暗」。光が多く差し込んでくることから夜明けを「天明」「黎明」などと書き表し、さらに「明日」「明年」は「次」をいう時間軸も表すようになります。

「明るい」という物理的な意味は、将来の希望を託す心理的な要素も代弁するようになります。そこから「明白」「明快」などの言葉が生まれ、さらに「解明」「判明」「説明」などのように、「事態をはっきり見分ける」という意味に展開します。道理に明るい、きちんと判断できる賢さを「賢明」「聡明」というのです。

日本語の「あく」は「あく(開)」「あか(赤)」「あかし(明)」と同根であると言われています。「あく(開)」ことによって、「閉じられた場所に光が差し込む」ということから「夜の闇が太陽によってあいて、東方が赤くなる」ことだとも言われています。

こうしたことを総合して考えると、「闇からあかるくなっていくさま」が「明」の根源にあるように思え、「日」が「囧」であるとする字源説の方がより説得力があるように思えます。「明」においては、「太陽=日」よりも闇夜に浮かぶ「月」こそが、重要なカギを握っているのかもしれません。

≪参考資料≫

「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)

「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)

「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)

「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)

「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)

「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)

「漢字ときあかし辞典」(研究者、円満字二郎著)

「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

前田安正(まえだ・やすまさ)

朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長 1955年福岡県生まれ。

早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。

朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。

主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)。2017年4月に『マジ文章書けないんだけど』(大和書房)を発売。amazon 論文作法・文章技術部門で売れ筋ランキング上位をキープ。6月に『3行しか書けない人のための文章教室』(朝日新聞出版)を発売。