あつじ所長の漢字漫談5 古代中国に「象」はいたのか?

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

前回の話で、動物を表す漢字には「馬」や「鹿」「牛」など動物の姿全体(あるいはその一部)をかたどった象形文字と、「猿」や「狸」「狐」のように《犭》ヘンをもつ形声文字の2種類があって、象形文字の動物は、古代中国人の日常生活と密接にかかわりをもっていた動物だったと述べました。

そのことをある大学の集中講義で話したところ、学生さんから「象は古代では身近な動物だったのですか?」と質問されました。テレビで時事問題などをわかりやすく解説される某有名人のように、思わず「いい質問ですねぇ」と叫びたくなってしまいました。

私たちはふつう動物園でしか象を見ることができません。それは昔の中国人だって同じことで、そしてもちろん古代中国に動物園はありませんでした。

娘が三歳くらいの時、かわいいクマの絵のついた茶碗を使っていました。しかしはじめて動物園にいき、そこで見たクマの実物は、真っ黒で毛むくじゃらの、寝そべってばかりいる動物で、茶碗に描かれたかわいい生き物ではありませんでした。イメージと現実の落差があまりにも大きかったのでしょう、娘はクマ舎の前で泣きだしてしまいましたが、そんな娘が文句なしに喜んだのが象でした。象はその大きさといい、長い鼻を使って餌をとるしぐさといい、あらゆる点で人を引きつける動物だといえるでしょう。

人間にとって象が魅力的であったのは、単にその大きさだけでなく、「象牙」という宝石にも匹敵する貴重な物質を産するからでもありました。とても悲しい話ですが、乱獲された象から取られた象牙は世界各地の権力者を魅了し、それは東アジアでもっとも早く文明が開けた中国でも例外ではありませんでした。

1976年に、甲骨文字が発見される遺跡「殷墟」(河南省安陽市郊外)で、婦好という女性の墓(写真上)が発掘されました。婦好は殷王武丁の王妃で、実際の活動が甲骨文字の記述によってかなり詳しくわかるのですが、彼女の墓はまったく盗掘されていない完全な形で出現しました。これは中国では奇跡的なことであり、そこから発見された青銅器など大量の副葬品の中に、象牙を加工して作った大きくて見事な酒杯が三点含まれていました。

こうして甲骨文字を使っていた殷代に象牙の工芸品があったことがわかりましたが、それではこの象牙はいったいどこから入手したものでしょうか。答えは簡単で、当時の中国には象が野生動物として存在していたのです。歴史家や自然科学者の研究によれば、殷時代の黄河中流域は、現在よりもはるかに温暖湿潤で、そこには象が野生動物として生きていたと考えられます。

そのことを示すもっともわかりやすい証拠は、「象」という漢字がほかでもなく、象形文字であるという事実です。そもそも見たこともない動物を意味する象形文字など、作れるわけがありませんから、「象」という漢字を作った人(もちろんだれかはわかりませんが)は、象そのものを見たことがあるにちがいありません。

「象」という漢字は甲骨文字の中もよく出てきます。

漢字ミュージアムの展示でも詳しく解説していますが、甲骨文字とは国家と王に関しておこなわれた卜い(うらない)の内容と結果などを記したもので、だいたい紀元前一三〇〇年前後から紀元前一〇〇〇年前後にかけて使われていました。

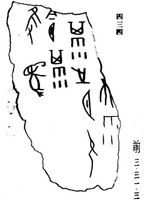

そんな卜いを記したものの中に、王が狩猟に出かけて象を捕らえることができるか、と占ったものがあります。上の図版(『甲骨文選讀』華東師範大学出版会より)の左上に「獲象」(象を獲んか)とあるのがその占いですが、そこにある「象」は長い鼻と先が分かれた尻尾をもっていて、象の特徴をよくつかんで描かれています。

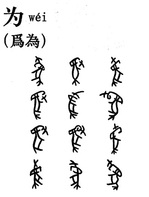

では殷の時代の人々は象を捕まえていったいどうしたのでしょうか?もちろん家畜として飼って、仕事をさせたのです。そのことが、「為」という漢字の成り立ちにはっきりと示されています。

「為」は象の鼻を手でつかんでいる形で、象を使役することを意味する文字でした(上の図版は『甲骨文字典』北京工芸美術出版社より)。象は従順な動物で簡単に馴らすことができ、そして数百キロもある重い資材を楽々と運搬できる力は、古代ではなにものにも代えがたいものでした。起重機が発明される前に重いものを空中に持ち上げるためには、象が最高の「道具」でした。おそらく宮殿の建築などでは大量の材木を運搬する時などに象が使われたことでしょう。そしてこうして象を使役することから、「仕事をする」という意味をこの「為」という字で表現するようになったのです。ちなみに「為」の本来の字形は「爲」で、この字の上部にある《爪》はのちにツメの意味で使われますが、もともとは手を上からかざした形を示していました。

黄河流域から象が姿を消したのは、気候がしだいに寒冷化したからにほかなりません。もともと熱帯性の動物である象は気候の寒冷化とともに南に移動しました。研究者によれば黄河流域の寒冷化が進行したのはだいたい紀元前900年から700年くらいのことといわれ、その推測を裏づけるように、西周中期以降には象を装飾としてあしらった青銅器がほとんど作られていません。 しかしそれでも中国から象がまったくいなくなったわけではなく、南方の国ではまだ象を飼育していたようです。春秋時代の各国のエピソードを記した『春秋左氏伝』定公4年(前506)に記される楚と呉の戦いでは、楚が尻尾に火をつけた象の群れを呉の陣中に放つという奇策をとっています。長江の南側に位置した国々ではまだ象が家畜として使役されていたのでしょう。

それからずいぶん時間がたって、紀元前250年前後の時代に、韓非子という人物が自分の考えを本にまとめました。高校の漢文でも学習するあの『韓非子』ですが、その「解老編」というところに、「人が生きている象を見ることはめったにない。だから地中から発見される死んだ象の骨を見たときに、その生きている時の姿を考えようとする。それで人々が心のなかで《想》うことを《象》(=像)というのだ」と書かれています。

この文章から、いま私たちが使っている「想像」ということばができました。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次<(あつじ・てつじ)br />京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。

≪掲載資料出典≫

『甲骨文選讀』華東師範大学出版会、1981年

『甲骨文字典』北京工芸美術出版社、2010年

≪記事写真≫

記事上部:sw950502 / PIXTA(ピクスタ)

記事内:「婦好」の写真 著者撮影