あつじ所長の漢字漫談12 生の餃子はめでたい食品

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

カレンダーがだんだん残りすくなくなってきました。もうしばらくすれば街中にジングルベルが流れ、そして、もういくつ寝るとお正月。

まだちょっと気が早いようですが、年末といえば、すっかり歳末の風物詩となった恒例の「今年の漢字」!!

いよいよ11月1日から投票がはじまります。今年もいろんなことがありましたね。皆さまにとって、どんな一年でしたか? その一年を漢字一文字で表すと、何という字になりますか?

皆さまどうぞふるってご応募くださいね。

ところで、年末からお正月にかけてはご馳走の出番がたくさんありますが、日本では昔からおめでたいときにお餅を食べる慣わしがあります。正月のお雑煮はその代表ですが、あるとき私が招かれた結婚式では、披露宴の最中に揃いのはっぴを着た人がぞろぞろと入ってきて、お祝いの歌を歌いながらにぎやかにお餅つきが演じられました。つきあがったお餅は紅白の祝い餅に加工されて、その場でふるまわれます。なかなか粋な演出でしたが、そこまで豪華なことをしないまでも、新婚夫婦のお披露目として、紅白の餅を近所に配る慣わしは、いまも多くのところでおこなわれています。

日本のお餅のように、お祝い事に使われるおめでたい食品は世界中どこにもあり、中国の黄河より北の地域では、餃子がそれにあたります。

餃子は日本人がもっともよく知っている中華料理の一つで、そんなありふれた、また非常に庶民的な料理がお祝いの場で食べられる食品となるのは、日本人にはちょっと意外かもしれませんが、しかし「餃子」という食品については、実は中国と日本で大きな差があります。

日本の中華料理店やラーメン屋さんにはほとんどのお店のメニューに餃子がありますが、中国では、たとえば上海や南京など長江から南の地域、あるいは香港や台湾などでは、外食で餃子を食べようと思うとちょっと苦労します。というのは、それらの地域の食堂には餃子がないのがふつうで、どうしても食べたければ、「北方水餃」という看板の出ている店をさがす必要があります。

そして首尾よくメニューに「餃子」という漢字を見つけたとしても、そこで出てくるものはわれわれがよく知っているあの焼き餃子ではありません。あれは「鍋貼」(グオティエ)と呼ばれる別の料理で、中国でふつうに「餃子」といえば弾力性のある厚い皮で包んだギョウザをゆでた、つまり「水餃子」のことなのです。

日本では中華料理やラーメンを食べるときに餃子をサイドメニューとして食べることが多く、決してメインディッシュにはなりませんが、餃子はもともと黄河より北の地域で、主食と副食を兼ねて食べられる食品でした。中国ではサラリーマンがランチタイムに餃子だけを食べるということは決して珍しくありませんし、そもそも餃子の店はだいたい専門店で、餃子は各種類かあっても、焼きそばとか空揚げなど他のメニューがないのがふつうです。

餃子は特に「春節」すなわち旧正月に欠かせない食品で、新年を迎えるために、現在でも北京の人は年末に一家総出で山のように、ほんとうに、数百個というレベルで餃子を包みます。北京の冬は最高気温でも氷点下であることが珍しくないので、作った餃子はラップなどに包んで、ベランダ(天然のフリーザーになります)に置いておいておくだけで、長く保存できます。

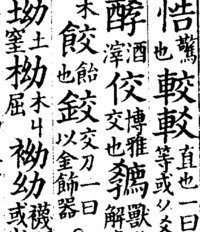

「餃」という漢字が文献に現れるのはどうやら宋の時代からで、ここでは『集韻』という発音引き字典の図版を掲載しておきました。ちなみのこの漢字の音読みは「コウ」で、それを「ギョウ」と読むのは山東省の方言が日本に定着した結果だといわれますが、食品としてはすでに五~六世紀ぐらいからあったようです。餃子は古くは動物の角のような形に包まれたらしく、そこから「粉角」とか「角子」とか呼ばれました。それが後に、「角」と同じ発音の《交》に《食》ヘンをつけて、「餃」という漢字が作られました。

餃子は日本のお餅にあたるめでたい食品ですから、他家に嫁いだ娘が新郎を連れてはじめて里帰りしてきた時にも、新婚夫婦をもてなす食事に餃子が用意されました。ただしその時にはわざと生煮えにしておき、新婚夫婦にむかって「餃子はいかがですか?」と尋ねると、夫婦は「生(なま)です」と答えます。

これには実は裏があって、「餃子」は「交子」、つまり子供を授けるという表現と同じ発音になり、そして夫婦が答えさせられる「生」という返事は、餃子が生煮えであるという意味とは別に、もちろん「うむ」という意味にもなります。

つまり餃子が生煮えであると答えるつもりが、実は子供を生みますよ、と新婚夫婦は答えさせられているわけです。一つの漢字にいくつもの意味があるという「一字多義性」をたくみに利用しているわけで、このあたりにも、さすがは文字の国だと思わせるウイットが感じられます。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。

≪記事写真・画像出典≫

・『集韻』述古堂影宋本

・他の写真は著者撮影。