あつじ所長の漢字漫談14 天高く馬肥ゆる秋

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

秋には競馬の大きなイベントがいろいろあるらしく、先日も競馬好きの友人が居酒屋に集まって、だれそれが菊花賞をとったとか、なんとかいう名前の騎手はこのごろ調子があまりよくない、などとにぎやかに話していました。残念ながら私は競馬にまったく興味がないのですが、それでもたまにテレビの競馬中継くらいは見ることがあり、そんな時には鍛えぬかれた馬たちのすばらしい走りに、感動すら覚えることがあります。

馬は形が美しいだけでなく、人間にも非常にフレンドリーな動物であって、中国でも古くから家畜として飼われ、農耕や軍事、あるいは移動手段として乗り物に使われたり、また場合によっては食用ともされてきました。

馬といえば、この季節によくお目にかかるフレーズがあります。そう、「天高く馬肥ゆる秋」ですね。うれしいことにこの季節には、キノコや栗、あるいはサンマなど、海や山からさまざまな旬の食材が出そろい、食卓がにぎわいます。新聞やあちらこちらの街頭の広告で目にする「天高く馬肥ゆる秋」という表現は、さわやかに晴れた青空のもとに出かけたピクニックで、ご馳走をいっぱい詰めこんだお弁当を開いているような、いかにもグルメの秋を謳歌するキャッチコピーのように聞こえます。馬でも太るのだから、人間さまが太るのは当然だといわんばかりに、日ごろから旺盛な食欲を一層強く発揮するのは、決して私ひとりではないと思います。

でもこの格言(?)は、そんな平和なグルメ時代を謳歌したものではなく、もともとは北方に暮らす遊牧民が、農耕地帯で秋に収獲したばかりの農作物を奪うために馬に乗って集団で領土内に侵入してくることに対する警戒を呼びかけた、かなり物騒な詩の一節でした。オリジナルの詩を作ったのは、杜甫の祖父にあたる杜審言という人物です。

中国の北方にある広大な草原地帯に暮らす遊牧民は、夏がすぎて馬に筋肉がたっぷりついて肥え太る季節になると、万里の長城を南に越え、中国領内に侵入して、収獲したばかりの農作物を奪いにやってきます。だから中国の側は、秋になったら、騎馬軍団の侵入に警戒しなければならない、とその詩はうたっているのです。

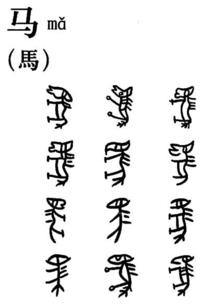

「馬」という漢字はいま見ることができるいちばん古い漢字「甲骨文字」の中にもあり、文字があるということはその実体があったということですから、紀元前1300年前後の中国にすでに馬がいたことはまちがいありません。

ただしこの時代の中国にはまだ馬に乗るという技術がなく、馬はもっぱら戦車をひかせるために飼育されていました。

甲骨文字が発見される遺跡「殷墟」から、たくさんの兵士とともに戦車数台を埋葬した墓が発見されています。写真はそこにあった当時の戦車を復元した模型で、二つの車輪の間に御者と兵士が乗る箱形の座席があって、そこからまっすぐ縦に長く轅(ながえ)が伸びています。轅の先端では軛(くびき)という横棒を直角に組みあわせ、そこに2頭の馬をつけて、車を引かせたようです。年配の方なら、チャールトン・ヘストン主演で、アカデミー賞で合計11ものオスカーを取ったハリウッドの名作映画「ベン・ハー」をご存じかもしれませんね。古代中国の戦車は、あの映画に出てくる古代ローマの2頭立ての戦車「チャリオット」とほとんど同じ形をしています。

戦車を引かせるために馬を使っていた古代中国では、より速く走れるようにと馬の品種改良がおこなわれ、そのために馬の牧場が作られていました。そこでは成長した仔馬に馬具を取りつける儀式が、王様の臨席のもとに定期的におこなわれていたようです。

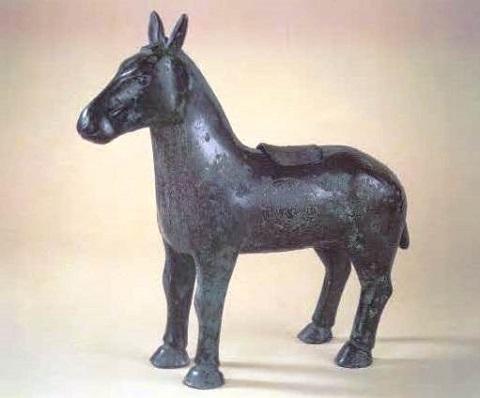

冒頭に掲げた写真は、1955年に西安郊外にある西周中期の遺跡から発見された青銅器で(高さ32・4センチ)、ご覧のように馬の形が非常に写実的に作られています。これは酒壺として使われたもので、背中にある蓋から胴体のお酒をいれるようになっており、胸のところには王様が牧場にやってきて馬の飼育を視察されたという内容の文章が書かれています。

動物を表す漢字は、動物の形を写実的に描き取った象形文字が多いのですが、中でも「馬」は代表的な象形文字で、長いたてがみと4本の足が字形の中にはっきりとわかりやすく描かれています。そのように「馬」という漢字が実際のウマの形をかたどってできた漢字であることは、ずいぶん前から知られていたようです。

前漢時代に石建(せっけん)という、まことに生真面目な人がいました。その人がある時、皇帝に上奏文を届けたところ、なにか不備があったようで差しもどされてきました。不思議に思った石建が読みかえしてみると、文中にある「馬」という字の、下にある点がひとつ足りませんでした。

それを知った石建は大いに驚き、いずまいを正して、「馬は足と尻尾をあわせて五つあるべきなのに、自分の書いた文字は四つしかなく、一つ足りない。これは死刑に処せられるべき罪である」と嘆いた、と伝記に書かれています。

「馬」という漢字の下部にある4つの点はウマの4本足を、右下の曲がりは尻尾をそれぞれかたどったものですが、石建が書いた「馬」はどうやら足が3本しかなかったようです。でも、いかに象形文字であっても、またいかに皇帝がお読みになる文書に使われる文字ではあっても、たかが点をひとつ落としたくらいで死刑とはずいぶん極端な話です。そんなことをされたら命がいくつあっても足りませんし、またそんなこまかいことにまで神経を使って文字を書くのは、まったくたまったものではありません。

思えば私たちは実にいい時代に生まれたものです。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。

≪記事写真・画像出典≫

・記事上部「馬の青銅器」写真 阿辻哲次著『図説 漢字の歴史』(大修館書店)より

・記事中「殷代の戦車復元」写真 河南省安陽・殷墟にて阿辻撮影

・記事中「馬の甲骨文」の図:『甲骨文字典』より