あつじ所長の漢字漫談22「寺」のルーツ

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

京都・祇園にある漢字ミュージアムの近くには、毎年恒例の「今年の漢字」が発表される清水寺や京都最古の禅寺である建仁寺、あるいは浄土宗総本山の知恩院など、きわめて多くのお寺があって、年中たくさんの参詣者や観光客で賑わっています。1000年以上もの時間にわたって都であった土地ですから当然といえば当然ですが、いったい京都にはどれくらいのお寺があるのだろうと調べたら、なんとおよそ1700寺もあるそうです。なるほど市内いたるところでお寺を見かけるはずだと思いますが、それでも京都が飛び抜けて多いわけではなく、日本全国でお寺がいちばん多いのは実は愛知県で、なんと5000寺以上もあるそうです。

お釈迦さまや阿彌陀さまなどの形をかたどった仏像を安置し、僧侶や尼僧とその家族がふだんの住居とし、日常的な礼拝や宗教的修行、あるいは各種のおまつりに関する儀式などをおこなう建物を、今の日本語ではふつう「寺」と呼んでいます。しかし「寺」ははじめからお寺を表すために作られた漢字ではなく、仏教が伝わるはるか前から、「寺」という漢字がいろんなところで使われていました。

「寺」は意味を表す《寸》と、発音を表す《之》(シ)との組み合わせからできている形声文字で、《寸》はもともと右手をかたどった象形文字ですから、ここでも「ものを手にもつ」ことを意味する要素として使われています。

「寺」とは本来「もつ」という意味をあらわす漢字でした。実際に「寺」を「持つ」とか「保持する」という意味で使った用例が西周時代の鐘の銘文にありますし、また中国最古の石刻としてよく知られる「石鼓文」にも残っています。図版の石鼓文拓本で、右行一番下の漢字が「寺」で、「弓は茲(ここ)に以て寺(=持)つ」と書かれています。

しかしそれがのちに、「もつ」という動詞とたまたま同じ発音のことばであった「役所」という意味を表す「あて字」として使われるようになり、やがてそちらが主流になったので、本来の「もつ」という意味を表すために、あらたに《手》を加えた「持」が作られました。つまり「寺」は「持」の原字である、というわけです。

漢代からあとになると、「寺」を「持つ」意味で使うことはほとんどなくなり、「寺」は主に役所の名前に使われる文字となりました。中国最古の字書『説文解字』に「寺は、廷なり、法度あるものなり」と記されているのは、「寺」を役所という意味で解釈した結果です。そしてこの意味から、やがて仏教寺院を意味する使い方が生まれてきました。

中国への仏教伝来はさまざまな伝説に彩られていて、その実際のところは必ずしも明確にはわかっていないのですが、およそ西暦紀元前後ごろに、仏教が西域を経由して中国に伝えられたと考えられます。ちなみに西洋と東洋を古くからつないでいた東西交流の道を「シルクロード」と呼ぶのは西洋の立場から見た名称であって、あの道を東洋から見れば、それはまさにインドから中国に仏教が伝わってきた「仏教東漸の道」だったのです。

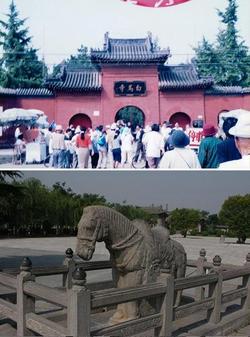

中国への仏教伝来については、白馬寺(河南省洛陽市)の伝説がよく知られています。西暦67(永平10)年のこと、後漢明帝の時代に、インドの竺法蘭(じくほうらん)という人が仏教の経巻と釈迦像を白馬に乗せて洛陽にやってきて、そこに寺を建立して『四十二章経』を訳したとされています。伝説ではそれが中国への最初の仏教伝来であるといい、寺の名前はその白馬にちなんでいます。

白馬寺についてはこれ以外にも伝説があって、ちょっと複雑なのですが、それはさておき、中国はこの時代までにすでにきわめて高度な文化を発展させており、儒学の伝統によって、文字の表現と記録の保存を重視していたことから、異国の文化もかならず漢字に移し換えられ、漢文に翻訳されました。もちろんインドから来た仏典も、その例外ではありませんでした。

インドでは僧侶たちが暮らす建物を呼ぶ語として、サンスクリット語にサンガーラーマ(saṁghārāma)ということばがあり、この単語が中国にはいって「伽藍」と音訳され、また修行にはげむ僧尼の住む舎という意味で「精舎」と訳されました。「祇園精舎」という時の「精舎」で、「祇園」とはもともとお釈迦様が説法をされた場所の一つでした。

いっぽう中国語での「寺」という漢字は、漢代以後は「役所」という意味で使われていましたが、それが仏教寺院専用の名称になったのは、外国からやってきた人に関する事務や接待をつかさどっていた「鴻臚寺」という役所が、西域からやってきた僧侶たちの宿舎にあてられ、そこで僧侶をもてなしたことがきっかけで、そのあと僧侶や尼僧が暮らすところをすべて「寺」とよぶようになったといわれています。

ちなみに「寺院」の「院」は「周囲に巡らした垣」のことで、そこから転じて「周垣・回廊のある建物」を意味し、官舎の名にも用いられました。「院」をはじめて寺に関する建物に使ったのは、いまも古都西安のシンボルとなっている大雁塔がある大慈恩寺に建てられた「翻経院」で、のちに両字をあわせて「寺院」とよぶようになりました。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

・記事上部画像:2010年「今年の漢字®」第1位「暑」(撮影場所:京都 清水寺)

・記事中画像:

石鼓拓本 二玄社『中国法書選』2 石鼓文・泰山刻石

白馬寺 筆者撮影