あつじ所長の漢字漫談27 甘茶はケーキには勝てない ~「卍」について~

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

4月8日は「花祭り」です、といっても最近の子供にはわからないだろうなと思っていたら、大学生にも知らない人がたくさんいました。この日はお釈迦さまの誕生日で、それを祝ってお寺では、小さな釈迦像の上から「甘茶」(あじさいの一種であるアマチャの若葉を蒸して乾燥させたものを煎じた飲料。決して甘いものではありません)をそそいで洗い清める行事がおこなわれるので、またの名を「灌仏会」(かんぶつえ)といいます(「灌」は「灌漑」ということばにあるように、水をそそぐこと)。

日本は非常に古い時代から敬虔な仏教国家でしたが、近代になって大量の西洋文明とキリスト教の習慣が流れこみ、さらに戦後はアメリカ文明がもてはやされたので、今ではキリストの誕生日が盛大に祝われ、お釈迦さんの方はほとんど無視されています。クリスマスには町中がライトアップされたり、きれいな飾りつけのツリーが建てられ、大人にも子供にもケーキやプレゼントという大きな楽しみがあるのに対して、お寺の花祭りは、お釈迦様のありがたいお話をお坊さんが本堂で話され、参詣者に対しては漢方薬のような甘茶がふるまわれるだけですから、クリスマスが厳寒期にあるのに対して花祭りがいかに春の気持ちいい季節におこなわれるとはいっても、人々がどちらを喜ぶか、その勝負は火を見るより明らかでしょう。

子供の頃、花祭りの日にはかならず祖母がお寺参りにつれていってくれました。まだ小学校に入る前でしたから、お寺の広い境内で遊べるのが子供にはそれなりに楽しかったものですが、その寺の壁に大きな「卍」を書いた幔幕が掛けられていたのをよく覚えています。

この「卍」がれっきとした漢字であるといえば、意外に思う人が多いのではないでしょうか。

私たちが「卍」を見かけるのは地図の上で、そこでは寺院を表わす記号として使われています。それ以外にもお寺の門や看板などでこの字を見かけることがありますが、ほとんどの日本人は、これを◎とか※などと同じような記号の一種と考えているにちがいありません。

「卍」はもともとインドで作られた、仏教に関係することを表す記号で、ついでにいえば、ナチスのマークとして使われた「ハーケンクロイツ」(逆マンジ)も同じ意味でした。

卍は古くは太陽の光が左回りに放たれている形をたかどった記号で、その起源はヴィシヌ神というインドの太陽神の胸にあった旋毛(渦巻いた胸毛)の形に由来し、瑞兆(めでたいきざし)を表わすものとされました。やがてこれが仏教に入り、インドのお経が中国で漢文に訳されたときに、中国語で「卍」を「吉祥万徳」と訳しました。

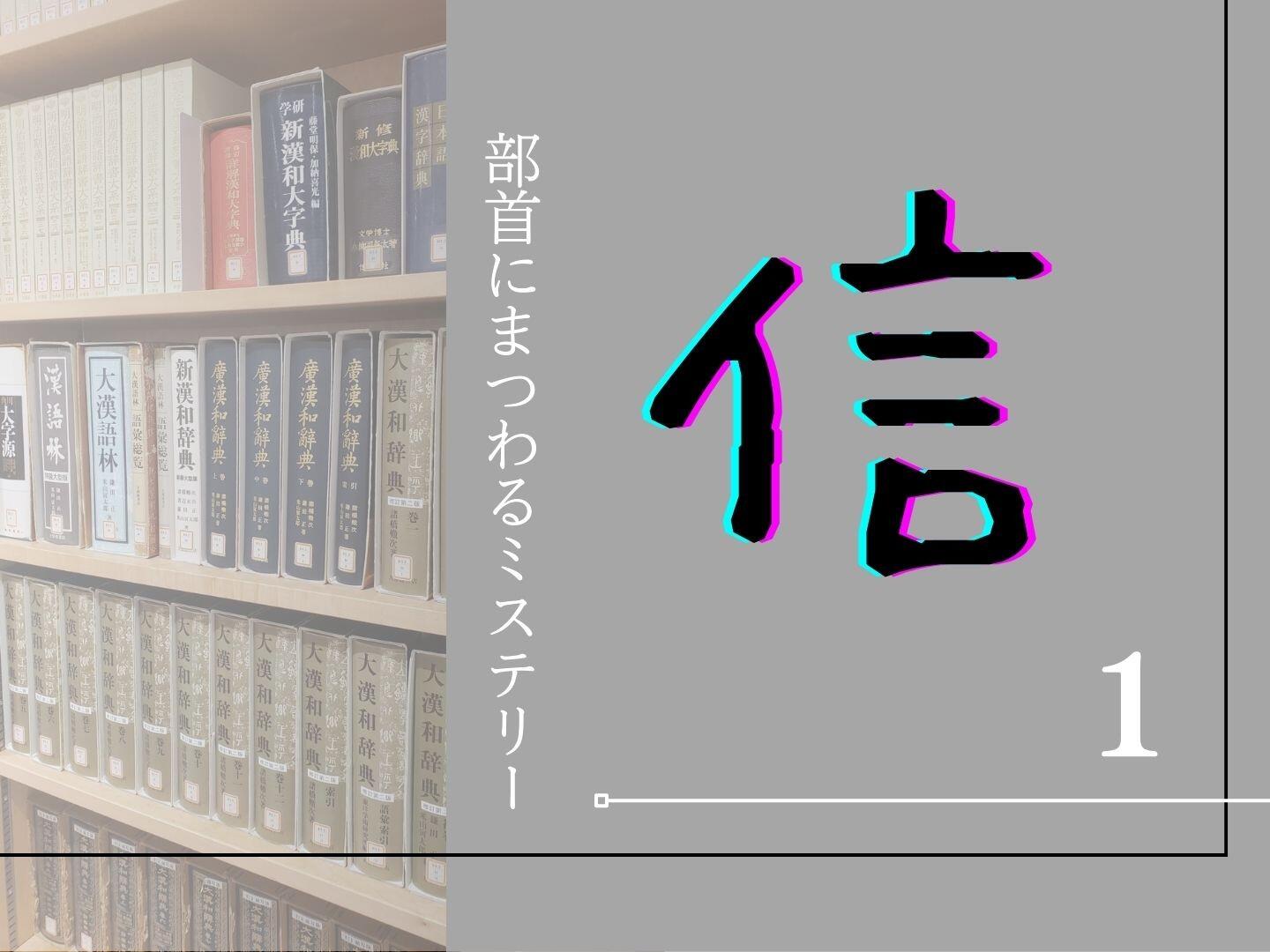

卍はこのようにもともと古代インドで使われた記号だったのですが、仏教が中国に浸透するにつれて、文字として使われるようになりました。仏教経典に見える特殊な漢字をたくさん収めていることで知られる『龍龕手鏡』(りゅうがんしゅきょう)という字書に、「卍の音は万、是れ如来の身に吉祥の文有るなり」と記されています。ここで「音は万」と発音が指定されていることが、漢字として使われた何よりの証拠です。

卍を「万」の字音で読むとされているのは「吉祥万徳」の「万」からくるもので、だから日本語でこの字を「まんじ」と読むのですが、それではこの「卍」の画数は、いったいいくらになるでしょうか?

おそらくほとんどの人は、これを5画と計算するのではないでしょうか。私だって、実際に「卍」を書く時の運筆によって計算すると5画になります。しかし一般的な漢和辞典の総画索引では、「卍」は6画のところに収められています。その理由は、漢和辞典では「卍」は《十》部の4画とに収められているからです。「卍」から《十》を取り去ると4本の短い線が残りますが、これを書くには4画必要です。そして《十》は2画の部首だから、2+4で結果として6画になる、というわけです。なんだかマジックのような計算方法ですね。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

記事上部:y@k / PIXTA(ピクスタ)

記事中:・『龍龕手鏡』(りゅうがんしゅきょう)高麗刊本

・『康煕字典』上海同文書局石印本