四字熟語根掘り葉掘り10:浄瑠璃の名作と「一蓮托生」

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

「もうこうなったら、一蓮托生(いちれんたくしょう)だわ。あなたといっしょにどこへでも行くわよ」

これは、1975年発表の森村誠一さんのベストセラー、『人間の証明』に出て来るセリフ。前後のストーリーを抜きにしても、この女性がなにやらのっぴきならない状況に追い込まれていることが、よく伝わってきます。

このように、「一蓮托生」は、現在では、主に追い詰められた状況で、〈どうなろうと相手と運命を共にする〉ことを指して使われます。そして、もちろんハッピーエンドだってありえないわけではないのですが、不幸な結末を念頭に置いて用いられるのが、ほとんどです。

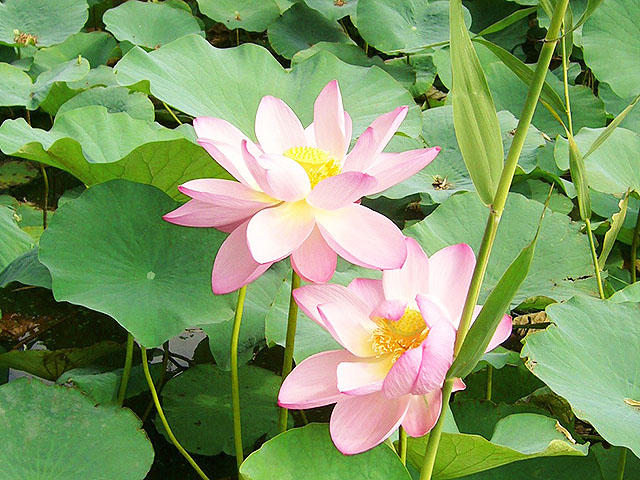

この四字熟語は、もともとは仏教のことばで、〈死んだあと、極楽で同じ蓮の花のもとに生まれ変わる〉ことを指していました。いったん死ぬとはいえ、二人で一緒に極楽で暮らせるわけですから、ハッピーに決まっています。それが、どうして不幸な結末へと変わってしまったのでしょうか?

室町時代に書かれた『当麻曼陀羅疏(たいままんだらしょ)』という本には、「一蓮托生」が何回か出てきます。いずれも、念仏を信仰した親子や夫婦が、死後、一緒に極楽に生まれ変わるというお話。「一蓮托生できて、よかったね」というハッピーエンドのテイストで結ばれています。

そこに変化が現れるのは、江戸時代に入ってからのこと。近松門左衛門が、『冥途の飛脚』や『心中天網島』といった浄瑠璃の名作で、心中する男女に「一蓮托生」ということばを使わせているのです。

この世で添い遂げる望みを失った男女が、「一蓮托生」に希望を託して心中する……。それは、悲劇以外のなにものでもありません。この四字熟語に、追い詰められた者の不幸という影が色濃く落ちるようになるのは、これ以降ではないかと思われます。

こういう「一蓮托生」の使い方は、当時、すでにあったもので、近松が発明したものではないかもしれません。とはいえ、近松作品が後世に与えた影響の大きさを考えると、現在にまで伝わる「一蓮托生」のイメージを形作ったのは、これらの浄瑠璃だと考えてよいのではないでしょうか。

偉大な文学作品というものは、時に、ことばの世界に大きな足跡を遺すことがあるのです。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。

1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。

著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。

また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。5月以降の詳細は、次のリンク先へ。

・学習院さくらアカデミー:「四字熟語でたのしむ漢文入門」

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

著者撮影