四字熟語根掘り葉掘り22:あとが気になる「台風一過」

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

「台風一過、さわやかな秋晴れで……」なんて言い回しは、今年の台風に関しては通用しませんでしたね。南の海から蒸し暑い空気を大量に引き連れて日本列島に次々と襲いかかっては、深い爪痕を残して行きました。被害に遭われた方々が一日も早く元の暮らしが取り戻せるよう、心よりお祈り申し上げます。

さて、この「台風一過」は、〈台風が一回、通り過ぎる〉というだけの、何の変哲もない表現かと思われるかもしれません。しかし、ことばの世界は、そう単純なものでもありません。

まず、この場合の「一」は、〈一回〉というよりは、〈一気に〉とか〈すっかり〉という意味合。「走者一掃のタイムリーヒット」などという場合の「一」と、同じです。となると、「台風一過」は、〈一気に通り過ぎてしまったその結果は……〉というニュアンスまでも含んだ表現だと見るべきでしょう。

次に、「台風一過」は、単なる天候をいうだけではなく、たとえとして使われることもあります。たとえば、小説家の志賀直哉が1934(昭和9)年に書いた『朝昼晩』という短編小説では、父親の激怒をやりすごした娘のようすを、次のように描写しています。

「張本人の多美子は父親の顔を盗見ながらもうにやにや笑っていた。小さい時からの経験で既に颱風一過という事をこの娘はよく知っているのだ。」

「颱風」とは、「台風」の昔の書き方。「台風一過」は、また昔は「大風一過」と書かれることもあり、昭和のベストセラー作家、石坂洋次郎の出世作、『若い人』には、次のように使われています。

「職員室の中は突然のように空っぽになった。大風一過したうつろな感じだけが、濁った空気の中に大きな穴のようにとり残された。」

こちらは、卒業式を終えて、大泣きの卒業生たちも立ち去ってしまった、女学校の職員室の光景。これらの文章では、「一過」の持つ〈過ぎ去ったあと〉をイメージさせるはたらきが、うまく生かされています。

「台風一過/大風一過」のたとえとしての使用例は、少なくとも大正時代まではさかのぼることができます。つまり、100年以上の歴史を持つ、語るべき内容を持つ表現なのです。

以上のように考えた結果、「台風一過」は立派な四字熟語である、というのが私の結論。さて、みなさんはどうお思いになるでしょうか?

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。

1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。

著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。

また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。

さらに、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』が好評発売中!

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

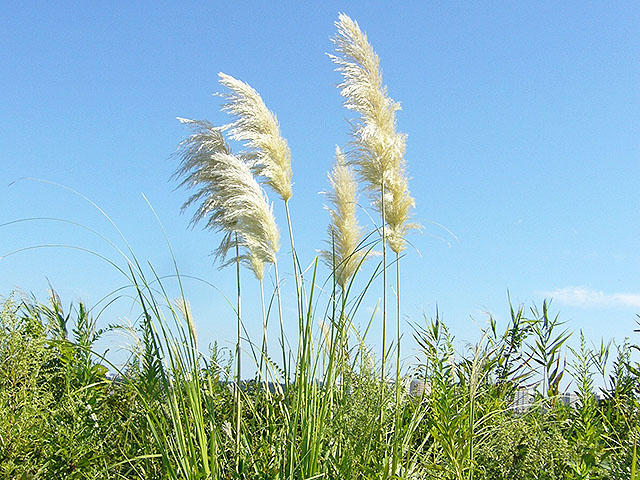

筆者撮影(2013年9月17日)