四字熟語根掘り葉掘り23:「汽笛一声」はなつかしの響き

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

明治時代に全国の鉄道の沿線風景を読み込んで作られた「鉄道唱歌」。かつては非常によく知られていた曲で、今でも、カラオケで歌うことができるのだとか。特に「汽笛一声(きてきいっせい) 新橋を……」という歌い出しは有名で、ご年配の方なら耳にしたことがあることでしょう。

さて、この「汽笛一声」は四字熟語かどうか、と尋ねたら、たいていの方は、「単なる歌詞の一部だから四字熟語ではない」とお答えになるのではないでしょうか。実際、このことばを収録している四字熟語辞典は、私の知っている限りでは存在しません。

ところが、実際の使用例を見てみると、そうとばかりは言い切れない気持ちになってきます。

たとえば、大正時代のベストセラー、菊池寛の『真珠夫人』。若くして夫を亡くした後、浮き名を流していたヒロインは、あるとき、ある若い男性を連れて箱根へと旅に出ようと計画。人目をはばかって、その男性とは東京駅発の列車の中で落ち合う約束しました。

しかし、それに感づいた別の男性が、東京駅でヒロインを待ち伏せ。彼女は男など連れていないと言い張りますが、その男性は次のように詰め寄ります。

「奥さん! そんなことは、証拠になりませんよ。発車間際に姿を現わして、我々がアッと云って居る間に、汽笛一声発車してしまうのじゃありませんか」

この「汽笛一声」は、実際に〈汽笛が一回鳴る〉ことを指しているわけではないでしょう。「鉄道唱歌」の歌い出しを踏まえた、〈汽車が発車する〉ことを表す決まり文句。いわば、枕ことばのようなものだと思われます。

このように、大正から昭和にかけての文章では、枕ことば的に用いられた「汽笛一声」の例を、少なからず見ることができます。そういった「汽笛一声」は、「鉄道唱歌」からの歌詞の引用というレベルを超えて、慣用句としてはたらいていると考えることができるでしょう。

漢字4文字で表現されて、きちんとした由来があって、慣用句として使われるもの。……それを「四字熟語ではない」と言い切ることができるでしょうか?

とはいえ、拙著『四字熟語ときあかし辞典』では、「汽笛一声」の収録は見送りました。なぜかって? 紙の辞書のページ数には限りがありますから。もっとほかに、収録したい四字熟語があったのですよ。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。

1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。

著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。

また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。

ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

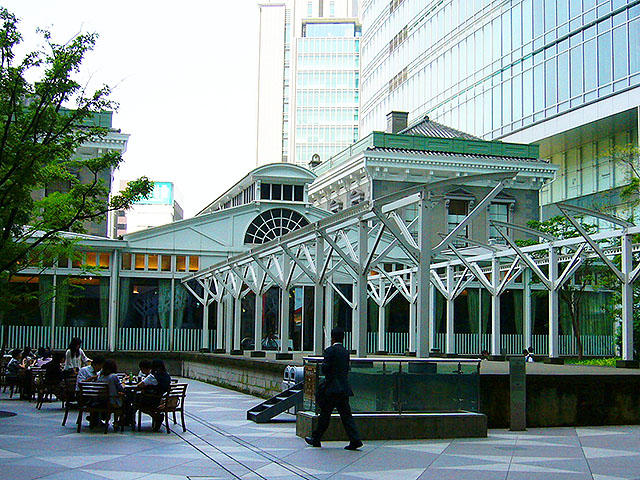

復元されたかつての新橋駅(筆者撮影。2010年5月21日)