あつじ所長の漢字漫談42 菊を摘むのは食べるため

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

恋人たちの祭典である2月14日がすぎると、きれいな包装紙に包まれた高級チョコレートがびっくりするほどの値段で安売りになり、クリスマスがすんだら洋菓子店ではケーキが投げ売りになってしまいます。 どちらも最適の時期がすぎて、役に立たなくなったからですが、チョコレートやケーキなどが出まわる前は、このように「時期がすんでしまって役に立たなくなったもの」を「六日のあやめ、十日の菊」と表現しました。いうこころは、5月5日の端午節がすぎれば誰もあやめを愛でようともせず、9月9日の重陽節がすぎれば、菊を観賞する人などほとんどいなくなる、ということです。

日本では1月1日が元旦、3月3日が桃の節句、5月5日は端午、7月7日は七夕というように、奇数月で月と日が「ゾロ目」になる日が節句とされますが、いうまでもなく、もちろんこれは中国から渡来した習慣です。

日本ではいま「こどもの日」として祝われている5月5日は、東洋の伝統的な行事である「端午の節句」で、旧暦のこの日(だいたい6月初旬になります)には、ちょうど盛りを迎える菖蒲(あやめ)をさまざまな形でふんだんに用いることから、菖蒲の節句とも呼ばれます。ちなみにこの端午の節句は、中国や台湾では祝日とされていて、学校や会社がお休みになります。

あやめという植物は古くから健康を保ち、邪気をはらう力があると信じられていましたので、この日は菖蒲を浮かべたお風呂に入り、菖蒲を入れたお酒を飲み、菖蒲で包んだ枕で眠るなど、まさに菖蒲づくしの一日になりますが、しかしそれが過ぎてしまうと、だれもあやめには見向きもしなくなってしまいます。

またいまはまったくなじみがありませんが、9月9日は「重陽(ちょうよう)の節句」という節句でした。この日を「重陽」と呼ぶのは、陰と陽の組み合わせであらゆることを解釈する中国の伝統的な占い「易」で、「陽」を象徴する数字である九がふたつ「重」なる日だからで(ちなみに「陰」のシンボルは六)、この日は遠くまで見渡せる小高い岡などに何人かでのぼり(この行事を「登高」といいます)、菊の花びらを浮かべた「菊酒」を飲みながら、しばらくあっていない友人を偲ぶ日でした。日本でも昔はこの習慣をおこなっていたのですが、最近では行事どころか、「重陽」ということばすら忘れられようとしています。

旧暦9月9日はちょうど菊が咲き誇る季節ですので、重陽のことをまた「菊の節句」ともいいました。

秋が深まるにつれて、日本でも、菊が美しい季節となりました。最近はあまり話題になりませんが、かつては関西でも大きな遊園地で「菊人形展」が開かれていましたし、いまも福島県二本松市や福井県越前市などでは大規模な菊人形展が開催され、シーズン中は非常に多くの見学者でにぎわいます。またそんなに大規模の展示でなくても、近所のスーパーや公民館などでは愛好家か丹精こめて育てたあげた見事な菊の展示会がおこなわれます。

秋が深まるにつれて、日本でも、菊が美しい季節となりました。最近はあまり話題になりませんが、かつては関西でも大きな遊園地で「菊人形展」が開かれていましたし、いまも福島県二本松市や福井県越前市などでは大規模な菊人形展が開催され、シーズン中は非常に多くの見学者でにぎわいます。またそんなに大規模の展示でなくても、近所のスーパーや公民館などでは愛好家か丹精こめて育てたあげた見事な菊の展示会がおこなわれます。

菊はただ一種類の植物だけで豪華な人形の衣装を作ることができるように、実にさまざまな品種があります。大きさでも、子供の頭くらいある大きなものから、親指の先ほど小さなものまであって、色も驚くほどバラエティに富んでいます。

さて、ここで漢字の問題です。

漢字には音読みと訓読みがありますね。「桜」という漢字は音読みではオウ、「梅」はバイと読みますが、では「菊」は音読みではなんと読みますか?と聞かれたら、答えに困る人が多いのではないでしょうか。

正解は、音読みがキクであり、「菊」には訓読みがありません。

菊という漢字は意味を表す《艸》(くさ)と、キクという発音を表す《匊》を組みあわせた形声文字ですが、もともとキクは中国から日本に持ってこられた植物なので、渡来前にその花を表すことばが日本にはなく、植物とともに伝わってきた中国語がそのまま日本語にはいりました。だからキクという言葉は、非常に早い時期に伝わった外来語ということができます。

菊という漢字は意味を表す《艸》(くさ)と、キクという発音を表す《匊》を組みあわせた形声文字ですが、もともとキクは中国から日本に持ってこられた植物なので、渡来前にその花を表すことばが日本にはなく、植物とともに伝わってきた中国語がそのまま日本語にはいりました。だからキクという言葉は、非常に早い時期に伝わった外来語ということができます。

菊は牡丹とともに中国人がもっとも好む花で、中国の「国花」ともいわれます。秋になると中国ではいたるところに菊が咲きみだれ、特に「国慶節」(建国記念日、十月一日)前後には、あの広大な天安門広場一面が菊で埋もれるのはなかなかの壮観です。

しかし菊は単なる美的鑑賞の対象にとどまらず、かつての中国医学では、薬としての効能も非常に重視されていました。菊の花を詰めた枕は頭痛に効果があると医学書に書かれていますし、乾燥させた菊の花びらを入れた「菊花茶」は、目の神経の疲れを癒してくれるという効果があるそうです。

さらに古くは、菊の花を食べると仙人になれるという考えまでありました。

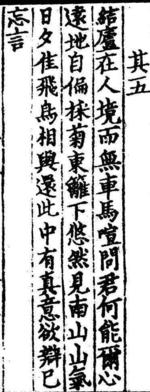

世俗的な交わりを避け、田園地帯でひっそりともの静かな生活を送った詩人として知られる陶淵明(とうえんめい)が詠んだ詩(「飲酒その五」)に、

世俗的な交わりを避け、田園地帯でひっそりともの静かな生活を送った詩人として知られる陶淵明(とうえんめい)が詠んだ詩(「飲酒その五」)に、

菊を採(と)る 東籬(とうり)の下

悠然として南山を見る

という有名な一節があります。

いおりの東にある垣根のもとにうずくまって菊を摘み、ふと目をあげれば、はるか遠くにそびえたつ南山の雄大な姿が目に入ってくる、と詩人は歌います。ひっそりと暮らす隠者と菊の取り合わせは、まさに東洋的な風雅の趣きを感じさせるものとして、この句は長く人々から愛されてきました。

しかしここで陶淵明が菊を摘んでいるのは、決して一輪挿しに活けて花を愛でようとしてのことではありません。この菊は食用であり、彼は実は夕食のおかずとして、庭の菊を摘んでいたのでした。そう考えれば、ちょっと幻滅かも知れませんね。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

菊の写真 「千歳華道連盟総合華展」にて著者撮影

菊の篆書 『大書源』二玄社

陶淵明「飲酒」詩その五 四部叢刊所収『箋注陶淵明集』