あつじ所長の漢字漫談43 ペンギンたちの企画会議

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

はるか昔、中部地方の大学に勤務していたころ、帰宅しようと自転車置き場に向かっていた私は、前の方からおじさんがなにか小さな動物を連れて散歩してくるのに出会いました。犬を散歩させているのかと思いしたが、犬にしては歩き方がおかしいので、よく見ると、そのおじさんが連れていた動物は、なんとペンギンでした!

あまりにも驚いたので、翌日の講義の時にさっそくその話をすると、一人の学生が「あぁそれは◎△さんですね。もともと動物好きのおじいさんですが、最近はついにペンギンを飼いだした、と近所で話題になっているのですよ」と教えてくれました。その時に聞いた話では、温帯に暮らすペンギンは大きなペットショップで販売されており(かなり高いそうです)、一般家庭でもペンギンが泳げる大きなプール(海水を入れる必要がある)と、エサとなる魚などを毎日かなりの分量だけ準備できれば、飼育可能なのだそうです。

「ペンギンの散歩」といえば、北海道旭川市にある旭山動物園でおこなわれるものがよく知られています。旭山動物園のホームページによれば、これはもともと冬場にペンギンたちの運動不足解消を目的として、キングペンギンが集団で海にエサをとりに行こうとする習性を来園者に見てもらおうとの意図ではじまったのだそうです。しかしここは日本最北の動物園、旭川は北海道の中でも寒さが厳しいところで、真冬は昼間でも氷点下10度近くになることもあるのに、それでも多くの見学客を集める人気イベントとなっていて、雪の上をペンギンたちが生き生きと動き回る様子は、これまでテレビでもなんども放送されています。

「ペンギンの散歩」といえば、北海道旭川市にある旭山動物園でおこなわれるものがよく知られています。旭山動物園のホームページによれば、これはもともと冬場にペンギンたちの運動不足解消を目的として、キングペンギンが集団で海にエサをとりに行こうとする習性を来園者に見てもらおうとの意図ではじまったのだそうです。しかしここは日本最北の動物園、旭川は北海道の中でも寒さが厳しいところで、真冬は昼間でも氷点下10度近くになることもあるのに、それでも多くの見学客を集める人気イベントとなっていて、雪の上をペンギンたちが生き生きと動き回る様子は、これまでテレビでもなんども放送されています。

11月のはじめ、「北海道漢字同好会」からお招きを受けて札幌に行く機会があったので、かねてより念願であった旭山動物園まで足を伸ばすこととしました。

私が旭山動物園を見学したのは、4月からはじまった「夏期開園期間」が終わろうとする日で、有名なペンギンの散歩は、準備期間を経たあと11月中旬からはじまる「冬期開園期間」におこなわれますので、残念ながらかわいいパレードを見ることはできませんでした。しかしそれでもこの動物園は大都市の大きな施設とはちがって、周到に工夫された展示方法とまことに気さくなスタッフたちの気配りがいたるところに感じられて、とても楽しい時間を過ごすことができました。

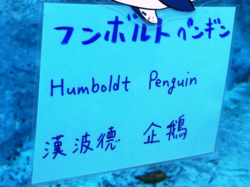

さて、ここから漢字ネタです。旭山動物園の見学が非常に楽しい理由の一つに、それぞれの動物につけられている解説に、飼育員さんが独自に工夫したユニークな説明が加えられていることがあります。たとえば「ぺんぎん館」にはキングペンギン・ジェンツーペンギン・フンボルトペンギン・イワトビペンギンの4種類が飼育されていますが、それぞれの種類について、写真のような手作り感あふれるパネルが掲示されています。

大都会の大きな動物園だったら、このような部分にはおそらく専門の業者さんが制作したプラスチック製のパネルに美しく印刷された説明板が掲げられていることでしょう。でもここでは、厚手のボール紙に親しみやすい手書きの絵と文字が書かれていて、そこにペンギンの種類が日本語と英語と中国語で書かれています。

ところでこれを見ると、イワトビペンギンは中国語では「跳岩」、文字通り「岩を跳ぶ」と表現されるのに対して、フンボルトペンギンの中国語には「漢波徳」とあり、その部分は命名の由来となったフンボルト(Humboldt、ドイツの探検家兼地理学者)という名前を、漢字の発音だけを使って、「万葉仮名」式に書いただけになっています。

さてここで、ペンギンの中国語部分で「跳岩」とか「漢波徳」と書かれている次に「企鵝」と書かれているのに注目してください。これはいまの中国語でペンギンを意味する言い方です。日本では英語「penguin」から作られたカタカナ語「ペンギン」を使い、その鳥を漢字で書くことはまったくありません。しかし江戸時代末期から明治時代にかけて作られた動物図鑑では、ペンギンはこの「企鵝」という名前で出てきます。

右の絵は、今は金沢大学附属図書館に所蔵される《水野掛図》(「掛図」は理科や社会科の講義などで使われる大きな掛け軸)にある「企鵞図」(「鵞」と「鵝」は異体字)で、かつて旧制第四高等学校で使われたもの、原画は加賀の象嵌師だった水野源六という人が明治20年頃に描いたものだそうです。この絵はあきらかにペンギンを描いていますが、その題には「企鵞」と書かれています(なおペンギンについては他にも「人鳥」などの書き方がありますが、今の中国語ではこういいます)。

右の絵は、今は金沢大学附属図書館に所蔵される《水野掛図》(「掛図」は理科や社会科の講義などで使われる大きな掛け軸)にある「企鵞図」(「鵞」と「鵝」は異体字)で、かつて旧制第四高等学校で使われたもの、原画は加賀の象嵌師だった水野源六という人が明治20年頃に描いたものだそうです。この絵はあきらかにペンギンを描いていますが、その題には「企鵞」と書かれています(なおペンギンについては他にも「人鳥」などの書き方がありますが、今の中国語ではこういいます)。

「企鵝」ということばに使われている「企」は常用漢字表に入っており、音読み「キ」と訓読み「くわだ(てる)」が載せられていますが、その訓読み以外にも、「企」には「つまだつ」(つま先で立つこと)という訓読み(表外訓)があることをご存じの方も多いのではないでしょうか。

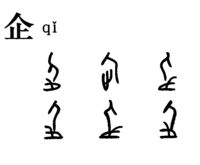

この「つまだつ」という意味が、実は「企」本来の意味でした。いま見ることができる一番古い漢字である「甲骨文字」では、この字は人がかかとをあげて、つま先で立っている形の象形文字に書かれており、だからこそこの漢字が「つまだつ」と訓読みされるわけです。

この「つまだつ」という意味が、実は「企」本来の意味でした。いま見ることができる一番古い漢字である「甲骨文字」では、この字は人がかかとをあげて、つま先で立っている形の象形文字に書かれており、だからこそこの漢字が「つまだつ」と訓読みされるわけです。

いっぽうペンギンですが、空を飛ぶことができないペンギンは陸上を移動するときにヨチヨチと歩き、そして立ち止まるときには2本の足で直立し、その姿はまるでつまさき立って遠くを眺めているように見えます。それで中国では、ペンギンのそんな様子を「企」という漢字で表現し、だから中国語ではペンギンを「企鵝鳥」と呼ぶようになったというわけです。

そしてこの「企」という漢字がもっともよく使われるのは、いまの日本語と中国語でも「企画」ということばでしょう。この「企画」は、「つま先で立って遠くを眺める」という意味の「企」と、田んぼに境界線を引くことから、「土地を区切る」という意味を表す「画」(本来は「畫」)をつないだことばであり、そこから「じっと立ち止まり、背伸びをして遠くを眺め、未来を見通して正確に区切りをつけていく」ことを「企画」というようになった、というわけです。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

・ペンギンと旭山動物園 著者撮影

・水野掛図 上田啓未・堀井美里など 《「企鵞図」は Lacepede のペンギンか》金沢大学附属図書館『金沢大学資料館紀要』(10), 11-25, 2015-03-01

・企の甲骨文字 『甲骨文字典』北京工芸美術出版社、2010年