四字熟語根掘り葉掘り28:「意馬心猿」に救われた話

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

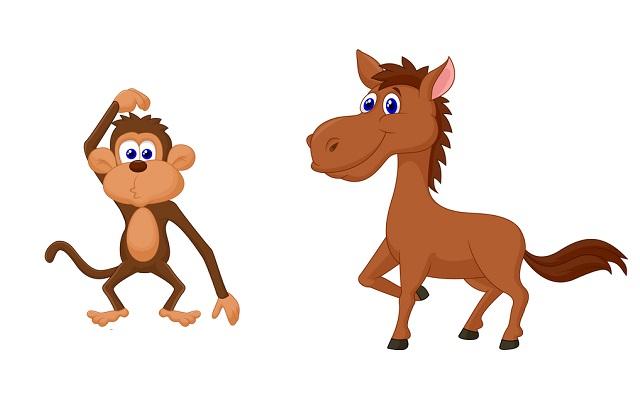

仏教の世界では、頭や心が悩み乱れている状態を、暴れる馬や落ち着かない猿にたとえることがあります。「意馬心猿(いばしんえん)」とは、そこから生まれた四字熟語。〈欲望に心がかき乱されている〉ことを指して使われます。

私がこの四字熟語の存在を知ったのは、十数年も前のこと。辞書編集の仕事をしている中で出会ったのですが、当時はピンとは来ませんでした。

そのとき、私の頭の中に浮かんだのは、気持ちよさそうに走る馬や、楽しそうに遊んでいる猿のイメージ。「意馬心猿」という漢字4文字から〈煩悩に苦しむ状態〉を描き出すのは、むずかしかったのです。

それは、あながち私だけではないでしょう。仏教的な背景を知らずにこの四字熟語を理解できる人は、ほとんどいないのではないでしょうか?

だとすれば、仮に私が思いを込めてこの四字熟語を使っても、相手がその思いを理解してくれる可能性は低いことでしょう。思いを伝えられない表現に、いったいなんの意味があるというのでしょうか……?

そんなふうに考えていた私でしたが、それからしばらくして、仕事の上で大きな悩みを抱え込むことになりました。それは、他人から見ればまことにつまらない悩みで、そのことがわかっているからなんとか振り払おうとするのですが、それでも、心につきまとって離れません。来る日も来る日も、心がじくじくとうずくような状態が続きました。

そうしてあるとき、気がついたのです。こういうのを「意馬心猿」というのだろうな、と。そして、少しだけ、心が軽くなったのです。

「意馬心猿」ということばが今の自分のような心理状態を指しているのだとすれば、こういう心の乱れに苦しんだ人は、昔からたくさんいたに違いない。そんな人たちが受け継いできたからこそ、このことばは四字熟語として、現在まで伝えられているのではないか……。

そう考えた瞬間、私は、多くの先人たちから、「お前さんの気持ち、よくわかるよ」と語りかけられたような気がしたのでした。

四字熟語とは文章表現の一種であり、文章表現とは、だれかの思いをだれかに伝えるために使われるものです。しかし、それは現代人の間でのこととは限りません。中には、時代を超えて、そっと思いを伝えてくれる四字熟語もあるのです。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。

1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。

著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。

また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。

ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

tigatelu / PIXTA(ピクスタ)