あつじ所長の漢字漫談47 ご卒業おめでとうございます

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

卒業式の季節になりました。

大学に勤めていたとき、卒業式が近づくと「追い出しコンパ」という名のゼミの呑み会が何度も開かれ、そんな席では在学中ろくに勉強しなかった学生たちがビール片手にやってきては、神妙な顔で「学生時代にもっともっと勉強しておけばよかったと思います」などと口にしたものでした。そんなときには、おぉ、そうかい、それならいっそのこと留年して、もう少し勉強したらどうだい、と誘ってやるのですが、それはやはり困るらしく、社会に出てからしっかり勉強します、などといいつつ、お茶を濁していました。

大学は別として、小学校から高校までの卒業式では、みんなで歌を合唱してお別れするのがおきまりのようです。いまはどんな歌が歌われるのかと思って、職場で同じフロアにいる若い人たちに聞いたところ、埼玉県の中学校の先生方が作られた『旅立ちの日に』という曲を歌ったという方が何人かおられました。また別のところで聞いた話では、高校の卒業式でKIROROの『未来へ』とか、いきものがかりの『YELL』を歌ったとのこと、いずれにしても、とてもおしゃれでカッコいい歌が歌われているようです。

今は昔、私たちが子供のころの卒業式では、『仰げば尊し』を合唱するのが定番でした。私の大好きな曲で、いまでもこの曲を聴いたら涙腺がゆるみますが、しかし最近はこの歌を耳にすることがほとんどありませんし、若い方々には、歌の題名すら聞いたことがない方も多いようです。

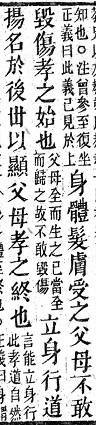

『仰げば尊し』は1884年(明治17年)に発表された、学び舎から巣立っていく学生たちが恩師に感謝し、これからの活躍を誓うという内容の唱歌で、明治から昭和にかけて卒業式で広く歌われてきました。しかし歌詞に「いと疾(と)し」とか「やよ励めよ」というような文語の言い回しが多く、古典を学習していない小学生にはほとんど理解できなかったようです。 また歌詞の2番には「身を立て名をあげ」とありますが、それは儒学の経典『孝経』に 「身を立て道を行い、名を後世に揚(あ)げ、もって父母を顕(あき)らかにするは孝の終りなり」とあるのに基づいています。伝統的な儒学では親孝行を非常に重視しましたが、その最終目標は、歴史に名を残すりっぱな人になって、自分よりも、自分を育ててくれた両親の存在を世間に広く知らしめること、とされていました。つまり「あの優れた方のご両親なのだから、きっと素晴らしい人にちがいない」と両親の優れた人柄を世間からたたえられるようにしなさい、ということでした。

また歌詞の2番には「身を立て名をあげ」とありますが、それは儒学の経典『孝経』に 「身を立て道を行い、名を後世に揚(あ)げ、もって父母を顕(あき)らかにするは孝の終りなり」とあるのに基づいています。伝統的な儒学では親孝行を非常に重視しましたが、その最終目標は、歴史に名を残すりっぱな人になって、自分よりも、自分を育ててくれた両親の存在を世間に広く知らしめること、とされていました。つまり「あの優れた方のご両親なのだから、きっと素晴らしい人にちがいない」と両親の優れた人柄を世間からたたえられるようにしなさい、ということでした。

このように、「仰げば尊し」の歌詞にはひとむかし前の立身出世至上主義がむき出しに表現されており、このあたりが現代の社会、とくに教育界から封建的と考えられているようです。それに「仰げば尊し、我が師の恩」という歌詞も、仰ぐに足るだけの「尊い師」が少なくなっている現状では、この歌を歌ってもむなしく響くだけかもしれません。

ただし、日本ではあまり知られていませんが、台湾では現在もこの歌が卒業式での「定番曲」として広く歌われています。侯孝賢監督の名作映画『冬冬(トントン)の夏休み』(1984年)でも、冒頭にこの曲が流れていました。台湾では日本統治時代にこの曲が伝わり、戦前はもちろん卒業式の合唱曲として広く知られていましたが、太平洋戦争の敗戦によって日本が台湾から撤退し、そこへ中華民国政権が渡ってきたあとも、そのまま引き続いて歌われています。「青青校樹」というタイトルで検索すれば、インターネット上で視聴できます。歌詞はもちろん中国語になっていて、先生からの学恩に感謝するという部分の他に、「民主共和、自由平等」という歌詞があるなどいくぶんかの政治的な色彩も加えられていますが、しかしメロディはそのままです。

ところで、こうして所定の年限にわたって学業を修めて学び舎を巣立つことを、なぜ「卒業」というのでしょうか。

「卒業」ということばは中国の古典文献に早くから見えますが、はじめは学生の勉強に関係することではなく、「業を卒(お)える」、つまり「まだ完成されていない事業を完成させる」という一般的な意味で使われていました。たとえば『荀子』(仲尼)に「文王誅四,武王誅二、周公卒業」(文王が悪人四人を、武王が悪人二人を滅ぼして、周公が天下統一の事業を完成させた)とあるのなどがその例で、そこから意味が広がって、やがて「望ましい成果とともに学業を終える」という意味でも使われるようになりました。

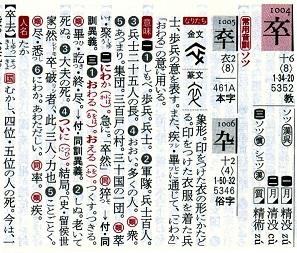

さてこの「卒業」ということばでは、「卒」は「おえる・~しつくす」という意味で使われていますが、「卒」はその他にも「兵卒」(=兵士)とか、「率爾・卒然」(にわかに)とか、「卒年」(死んだ年)など、ほかにもいくつかの意味があって、漢和辞典を引くとだいたい4~5種類の意味が掲載されています。

このようにある一つの漢字がいくつかの意味を表すことを「一字数義」といいますが、どんな漢字でも、最初はある一つの意味だけを表すために作られました。漢字がはじめて作られたときに表した意味を「本義」といいますが、それではここで取りあげる「卒」の本義は、いったいなんだったのでしょうか。

漢字の本義を考えるときによく引き合いに出されるのが、西暦一〇〇年にできた最古の漢字字典『説文解字』(後漢・許慎撰)で、『説文解字』は「卒」について「人に隷して事を給する者を卒と爲す」(段玉裁の校訂による)と書いています。ちょっとわかりにくい表現ですが、『説文解字』は刑罰に服して労役に従事する者を「卒」としており、そこから「兵卒」つまり兵士という意味が生まれてきたと考えているようです。

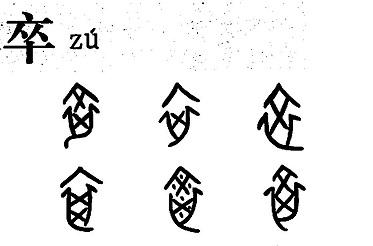

いっぽういま見ることができるもっと古い漢字である甲骨文字の「卒」は、「衣」という漢字のあいだに《×》印を置いた形に書かれています。この《×》はおそらく「凶」に含まれているのと同じで、死者の胸に加えられた入れ墨の形を表していると考えられます。

いっぽういま見ることができるもっと古い漢字である甲骨文字の「卒」は、「衣」という漢字のあいだに《×》印を置いた形に書かれています。この《×》はおそらく「凶」に含まれているのと同じで、死者の胸に加えられた入れ墨の形を表していると考えられます。

むかしの中国では、人が亡くなると胸に《×》という形の入れ墨を加えて埋葬したようです。それをかたどったのが「凶」で、だからこの漢字が「不吉」という意味を表します。

さらにこの「凶」に《勹》(人を横から見た形)を加えると「匈」になり、そこにさらに《月》(=ニクヅキ)を加えたのが「胸」という漢字です。

「卒」の中にある《×》をそう考えれば、「卒」はおそらく死者を埋葬するときに着せた「死に装束」のことで、そこから「亡くなる・死去する」が「卒」の本義だったと考えられます。つまりシェークスピアの「生卒年」は1564―1616であるというときの「卒」がその意味で、そこから意味が広がって、「ものごとが終わる、完成される」という意味を表すようにもなった、というわけですね。

人生の新しい出発に際して、死去とは縁起の悪い話ですが、季節はまさに春、厳しかった冬のあいだにあった辛いことは過ぎ去った過去として、いいことも悪いこともすっぱりと精算して、未来に向かって雄々しく踏みだしましょう。

卒業式とは、人生の節目における、希望に満ちた新しい門出なのです!!

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「卒」を調べよう

漢字ペディアで「卒業」を調べよう

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。

●『角川新字源 改訂新版』のホームページ

![]()

≪記事写真・画像出典≫

・卒業式を迎える男女の小学生 フリー素材

・『孝経』 十三経注疏阮元本 著者所蔵

・漢和辞典「卒」 KADOKAWA『新字源』改訂新版

・甲骨文字の卒 『甲骨文字典』 北京工芸美術出版社 2010