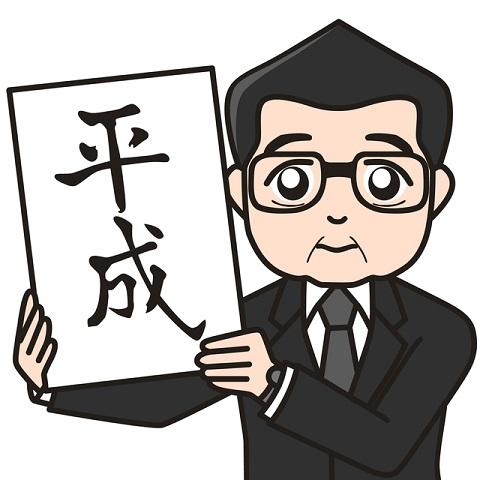

四字熟語根掘り葉掘り35:平成おじさんの「鬼手仏心」

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

隔週でアップしてきたこのコラムも、今回が「平成」の最後の回。平成時代を代表する政治家はいろいろといらっしゃるでしょうが、「平成」の文字が最もよく似合う政治家といえば、亡き小渕恵三さんではないでしょうか。あの昭和の終わりの日、「平成」の文字を掲げて厳かに新しい時代の開幕を告げた小渕さんは、あのころ、「平成おじさん」と呼ばれたものでした。

それから10年経った1998(平成10)年、あの平成おじさんは首相となり、国会で所信表明演説を行いました。その結び近くに、「鬼手仏心(きしゅぶっしん)を信条として、国民の英知を結集して次の時代を築く決意であります」という一節があります。

「鬼手仏心」とは、〈手は鬼のような恐ろしいことを行うが、心は仏のように慈愛に満ちている〉という意味。さまざまな改革を断行するには、時にはさまざまな人に泣いてもらわないといけません。それでも新しい時代を築くために自分は改革に邁進するのだ、という決意を、小渕さんはこの四字熟語に込めたのでした。

これを1つのきっかけとして、「鬼手仏心」は、さまざまな改革の場で用いられるようになりました。とはいえ、小渕さんがこの四字熟語を生み出したというわけではありません。

このことばは、もともとは外科医の世界で使われていたようです。つまり、「鬼手」とは、〈メスを持つ手〉のこと。〈メスで患者の体を傷つけるとは無慈悲な行いに思えるが、それも患者の体を思ってのことだ〉というのが、外科医の世界での「鬼手仏心」。使用例は、明治時代から見られます。

西洋医学がまだ定着していなかった時代には、患者の体を傷つけることにはかなりの抵抗が感じられたのでしょう。そんな背景の中から生まれた「鬼手仏心」は、外科医の座右の銘となりました。

その影響を受けたのが、警察官の世界。彼らだって、縄を掛けたり閉じ込めたりと、人に対してずいぶん手荒いことをしています。しかし、それも、犯罪者に更生してほしいという願いがあってのこと。警察官たちもまた、そんな思いを「鬼手仏心」に託すようになったのです。

昨年、亡くなった、元警察官僚の佐々淳行(さっさ・あつゆき)さんも、このことばを座右の銘としていた一人。昭和40年代、東大安田講堂事件やあさま山荘事件などで指揮を取った佐々さんは、当時の荒ぶる若者たちの行く末を、心から案じていらっしゃったのでしょう。

世のため人のために尽くすには、時には非情な決断も必要です。「鬼手仏心」とは、そんな苦しい胸の内がいっぱい詰まった四字熟語なのです。

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。

1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。

著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。

また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。

ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

osamuraisan / PIXTA(ピクスタ)