「漢検」解答データからわかる漢字学習のポイント【後編】漢字の間違い方に応じた学習法とは?

こんにちは、漢検協会 調査チームの調査員Akiです。「漢検」の解答データについて調査・分析しています。

年間約140万人分の答案を採点する漢検協会は、受検者のみなさんが書いた、たくさんの「手書き文字」のデータを保有しています。それら大量の「手書き文字」を手がかりに、みなさんの生活、学習に役立つ漢字の情報を発信していきたいと思います。

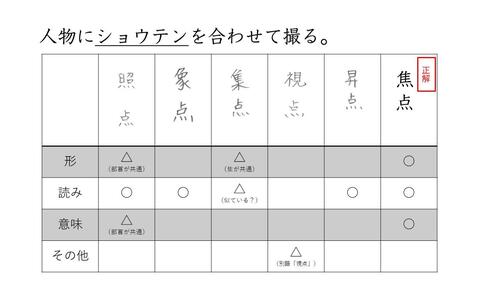

中編では、「焦点」の書き取り問題を例に、×として採点された実際の解答データを示しながら、間違い方にはパターンがあることをご紹介しました。

後編では、「漢字の書き間違い方」の違いと、「漢検」での総得点の関係性について探りながら、間違い方からわかる漢字学習のポイントについて考えていきたいと思います。

注目したのは、合格点の前後にいる受検者の解答です。合格点より少し上の得点で合格した「合格者」と、惜しくも合格点に少し足りなかった「不合格者」と、それぞれの解答を比較したときに、何か違いはあるのでしょうか?

私たち調査チームは、合格点の前後10点圏内にいる受検者200人の答案について、書き取り問題20問の「手書きの誤答字」がどのようなものかを分析しました。*1

結果、興味深いことがわかりました。

書き取り20問について、合格者と不合格者とでは、どのような誤答を書いたか、その傾向に差があったのです。

どのような差があったのか、中編でご紹介した「焦点」の誤答を例にとってご説明しましょう。

「照点」のような間違い方をしているのは合格者のほうが多く、「昇点」のような間違い方をしているのは不合格者のほうが多い、という傾向が見られたのです。

「照点」は、正解の「焦点」に対して、「共通する形を持つ」・「読みが同じ」・「意味が似ている部分を持つ」という複数の特徴を備えていました。

一方「昇点」は、正解の「焦点」に対して、「読みが同じ」という1つの特徴しか備えていませんでした。

このように、今回の調査では、「合格者は、正解の字に対して複数の点で共通する特徴を持った別の漢字を書いて×になっている」という傾向に対して、「不合格者は、正解の字に対して1つだけ共通する特徴を持った別の漢字を書いて×になっている」という差が見られました。

「人物にショウテンを合わせて撮る。」という書き取り問題において、「漢検」で○になるのは「焦点」と正しく書いていた場合のみです。その他の、「焦点」とは別の漢字を書いていた場合は、すべて×として採点されます。

しかし、「照点」という誤答を書いた人は、「昇点」という誤答を書いた人よりも、合格基準を超えている可能性が高い。つまり、別の問題においては正解している可能性が高い、ということになります。この理由として、「複数の観点から漢字について考える力があるから」という可能性がある――今回の調査からわかったことをおおざっぱに述べると、このようになるでしょう。

このように、「どのような間違い方をしたのか」を観察することで、解答者に今足りていない漢字の力を知ることができる可能性があります。

再度、「焦点」の誤答を例に考えるなら、次のように考えてみることができるかもしれません。

■「視点」と解答した場合……

「焦点」という言葉を知らない可能性がある。

《学んだほうがよさそうなこと》

・まずは「焦点」という言葉の意味を知る必要がある。

・また、「視」には「ショウ」という読みはないことも学んでおくとよい。

《学ぶ内容の例》

虫眼鏡を使って太陽光を紙の上の一点に集めると、その点が非常に熱くなり、紙を焦がすことができます。これが、「焦点」です。

「視」という漢字の読みは、「シ」です。

■「昇点」と解答した場合……

「ショウ」という読みで知っている漢字を書いただけかもしれない。

《学んだほうがよさそうなこと》

・「意味」の観点から正しい漢字が何かを考えてみる必要がある。

・「ショウテン」という解答部分だけでなく、小問文全体を読むことも大切。

《学ぶ内容の例》

「焦」という漢字には、いくつかの意味があります。代表的なものが「こげる。こがす。やく。」という意味。「焦点」が「焦」の字を使っている理由がわかりますね。

「昇」という漢字の読みは、「ショウ・のぼ(る)」です。「ショウ」という読みは「焦」と共通します。ただ、「昇」という漢字の意味は「のぼる。上にあがる。」ですから、語句の意味に合わないことになってしまいますね。

■「集点」と解答した場合……

形をぼんやりと覚えているが、部首である「灬(れんが・れっか)」が書けていない。

《学んだほうがよさそうなこと》

部首の意味について理解を深めてみると、より正解へたどり着きやすくなるかも。

《学ぶ内容の例》

「焦」という漢字の代表的な意味として「こげる。こがす。やく。」があるので、「焦」の部首は「火」を表す「灬(れんが・れっか)」です。

一方、「集」の部首は「隹(ふるとり)」です。

以上は一例に過ぎませんが、主に熟語の意味と、その熟語を構成する漢字一字ずつの意味や部首に目を向けています。

このように間違え方によって次の学び方を変えることで、「焦点」という言葉に対する理解だけでなく、他の問題を解くときにも応用の利く考え方を身につけることができるのではないでしょうか。

書き取り問題が間違っていたから、正しい漢字をただ何度も書き直させる……そんな学習にとどまらず、どのように間違えたのかを観察することによって、解答者が何を考えて解答したのか(もしくは、何を考えることなく解答したのか)を想像してみましょう。

問題を解くときに足りていなかった観点に改めて目を向けてみることで、より確かな漢字力を身につけることができるようになるかもしれません。「誤答」は、足りない力を知るための大きなヒントを与えてくれます。

お子さんの漢字練習帳や漢字テストをご覧になるときは、「どんな間違い方をしたのか」にあわせて、学習法のアドバイスを変えてみてはいかがでしょうか。

≪注釈≫

*1 調査した検定=2023年度第1回公開会場(2023年6月18日実施)の3級

調査した問題=大問10で出題された書き取り20問

調査対象=15歳のうち、合格点の前後10点圏内の得点だった受検者997人からランダムで抽出した200人

≪参考リンク≫

あなたにオススメの級がわかる!漢検受検級の目安チェックに挑戦してみよう!

≪おすすめ記事≫

「垂」3画目は、どこを書く? はこちら

「紙幣?紙弊?」正しく覚えて得点アップ!その2~漢検・採点現場より④~ はこちら

≪執筆者紹介≫

調査員Aki

「漢検」の解答データを調査・分析する調査チームのメンバー。趣味はカメラ、ドラム、御城印集め、サッカー観戦。よく「多趣味だね」と言われる。