四字熟語根掘り葉掘り77:「半信半疑」の2つの用法

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

たとえば、あとで食べようとおもって取って置いたおやつが、なくなっていたとしましょう。家族のだれに聞いても、「自分は食べていない」という答え。本当にそうかなあ……? 「半信半疑(はんしんはんぎ)」とは、こういうときに使うのにぴったりの四字熟語だといえましょう。

あるいは、日ごろから仲良くしている友だちについて、何かとんでもなくよくないうわさを耳にしたとしましょう。あいつがそんなことをするわけがない、と思うものの、うわさの方にもある程度の真実みがあって……。そんなときにも、人は「半信半疑」になるものです。

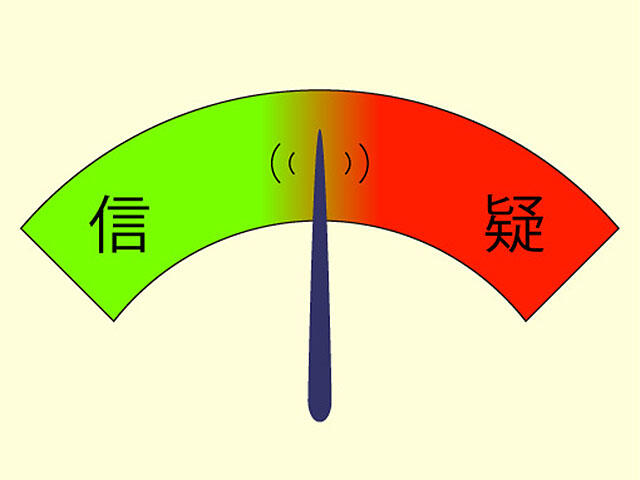

おやつの例は、疑う気持ちの方が信じる気持ちよりも強いケース。逆に、友だちの例は、信じる気持ちの方が疑う気持ちよりも強いケースだと言えるでしょう。「半信半疑」とは、文字通りには〈半分は信じているけれど、半分は疑っている〉という意味ですが、これを額面通りに受け取ってはいけません。現実には、この二つの気持ちがフィフティ・フィフティで存在している状況なんて、めったにないのではないでしょうか。

ここで、私がとてもおもしろいと思うのは、どちらの気持ちが強かろうと、「半信半疑」とは、結局は〈疑っている〉という気持ちを表すために使われる、ということです。真っ白なドレスにちょっとでもシミが付くと、もう真っ白なドレスではなくなってしまうように、疑いの心には、ほんのちょっと心の中に忍び込むだけで、信じる気持ちを台無しにしてしまう力があるのです。

もっとも、「半信半疑」には、別の使い方もあります。たとえば、優勝直後のインタビューで、「自分が優勝できたなんて……、まだ半信半疑です」と言っているような場合。優勝したのはまぎれもない事実ですから、そこに疑いを差し挟む余地はないはず。にもかかわらず「半信半疑」という四字熟語を使っているのは、もちろん、事実を台無しにしようという意図からではなく、喜びのもたらす強い高揚感の現れです。

「半信半疑」のこの用法は、予想外の悲しみに直面した際にも力を発揮します。うれしい場面であれ悲しい場面であれ、まぎれもない事実に対して「半信半疑」だと表明すると、その事実の意外性や重大性がかえって強調されるのです。疑いの気持ちには、そういう働きもあるのだと言えるでしょう。

信じる気持ちを台無しにする〈疑い〉は、あまり歓迎できませんよね。でも、事実を強調して見せる〈疑い〉には、捨てがたい表現効果がないでしょうか? 「半信半疑」という四字熟語からは、〈疑い〉のそんな二つの側面を見て取ることができるように思われます。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り52:「一陽来復」と諸葛孔明の智謀 はこちら

四字熟語根掘り葉掘り67:「袖手傍観」と同情のまなざし はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成