干支「巳」と「子」の由来をめぐる謎(下)|やっぱり漢字が好き35

著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)

前号では、殷代甲骨文や西周金文で、十二支の6番目(現在の「巳」)に「子」字が用いられ、1番目(現在の「子」)には、失われて現在まで伝わらない文字が使われていたことを見た。今号では少し時代の下った春秋戦国時代の状況について見てみたい。

春秋時代以降、それまで干支の1番目で用いられていた(4)~(6)の文字(前号参照)が衰退し、その代わり十二支の1番目の位置には、それまで6番目で用いられていた(1)~(3)の「巳」(現行の「子」)の文字が当てられるようになる。そして、空白となった6番目(すなわち現行の「巳」)には新たに次のような文字が当てられた。(8)の2文字目は戦国時代の楚国で書かれた竹簡(楚簡)に見える「巳」字である。

(8)乙巳(包山楚簡36号簡)

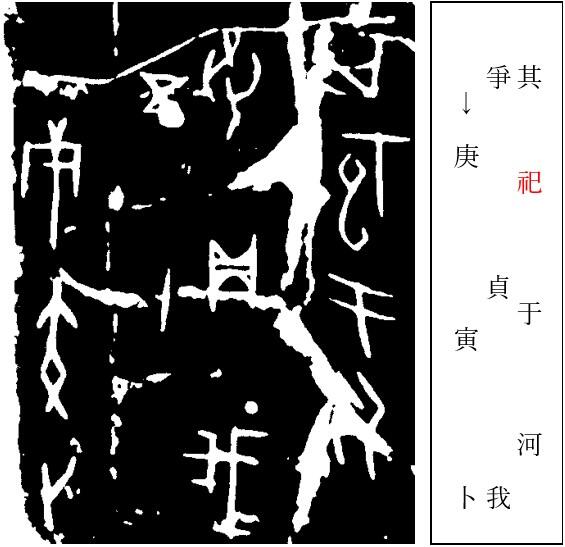

これが現在の干支「巳」に直接つながる。なお「巳」字は文字としては甲骨文から存在し、蛇の象形とも、赤子の象形とも言われる。次の(9)は甲骨文の「祀」字を含む例文であるが、「(祀)」の左旁に「巳」が見える。なお(9)の下に挙げた甲骨文の拓本は左上の「庚」字(矢印のところ)から縦方向に読むものである。

(9)『甲骨文合集』14549正

庚寅卜爭貞:“我其祀于河。”(合集14549正)

〔庚寅の日に占いを行い、(占卜儀式の担当官である)争が以下の占いについて検証した、「我々は河の神に対し祭祀を行おう」〕

殷代から戦国時代までの「子」「巳」の変遷の様相を表に示すと以下のようになる。なお下表は松丸2017の表2に基づいて作成したものである。

なぜ干支1番目の「子」字が使われなくなったのか、なぜその空席に干支6番目の「子」字が入り込んだのか、そして十二支と無関係の「巳」が玉突き的に干支6番目の空席に滑り込んだのか、今もなおわからない。

次回「やっぱり漢字が好き36」は1月10日(金)公開予定です。

≪参考資料≫

松丸道雄「十二支の『巳』をめぐる奇妙な問題」、『甲骨文の話』、大修館書店、2017年

葛亮『漢字再発現』、上海書画出版社、2022年

湖北省荊沙鉄路考古隊編『包山楚簡』、文物出版社,1991年

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「巳」を調べよう

漢字ペディアで「子」を調べよう

≪おすすめ記事≫

やっぱり漢字が好き。5 「干支」ってなんだ!?(上) はこちら

干支「巳」と「子」の由来をめぐる謎(上)|やっぱり漢字が好き34 はこちら

≪著者紹介≫

戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)

日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能後の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。