新聞漢字あれこれ26 竹冠に込められた意味――「謎の漢字」を追って<後編>

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)

●新聞漢字あれこれ25 誤字ではなかった――「謎の漢字」を追って<前編> はこちら●

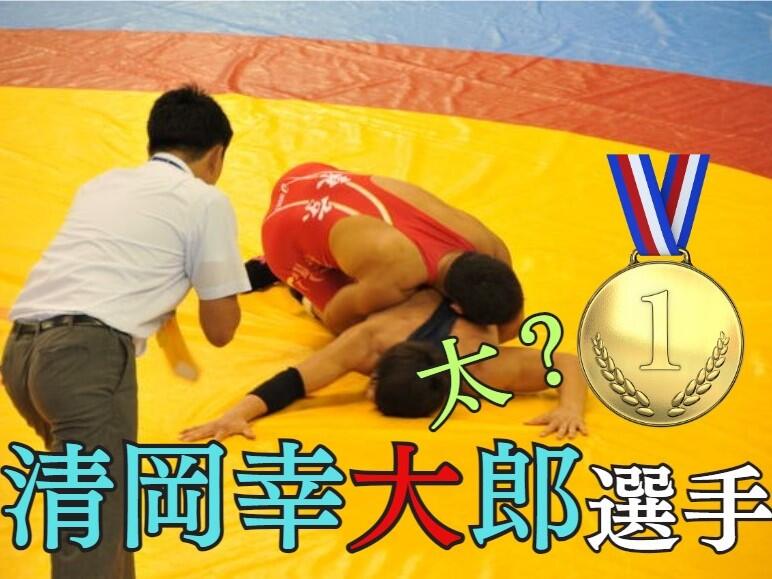

「謎の漢字」を名前に持つのは宮崎県都城市で建設会社「田代組」を経営する田代さん。名前は「竹冠に耕」に「平」をつけて「たしろ・こうへい」さんと読みます。2018年1月、田代さんからの回答は、漢字漢語研究会の発表前日の26日に届きました。田代さんとは電話で直接話すこともできました。

命名の由来は、母親から聞いた話として教えていただきました。鹿児島県出身で、東京帝大法学部長、文部大臣、最高裁判所長官などを歴任した田中耕太郎氏(1890~1974年)の名前からとったのだそうです。都城市と鹿児島県は隣接しており、県は異なりますがかつては同じ薩摩藩領でもあり、同郷の偉人ということもあったのでしょう。田中氏よりも少しでも偉くなるようにとの意味を込め「耕」に竹冠をつけたといいます。「平」は上下関係なく皆に平等にという意味で「こうへい」と名付けられました。

命名の由来は、母親から聞いた話として教えていただきました。鹿児島県出身で、東京帝大法学部長、文部大臣、最高裁判所長官などを歴任した田中耕太郎氏(1890~1974年)の名前からとったのだそうです。都城市と鹿児島県は隣接しており、県は異なりますがかつては同じ薩摩藩領でもあり、同郷の偉人ということもあったのでしょう。田中氏よりも少しでも偉くなるようにとの意味を込め「耕」に竹冠をつけたといいます。「平」は上下関係なく皆に平等にという意味で「こうへい」と名付けられました。

ただこの文字が「謎の漢字」のまま歴史から消えてしまいそうになる危機もありました。会社勤めをしていた田代さんが独立して建設会社を創業、さあこれからという30歳ごろに、名前の竹冠を書くのが煩わしくなり「耕平」と改名してしまったのです。直後、会社が倒産するなどの不幸が続きました。「字画を調べたら、画数が相当悪いと分かった」(田代さん)ことから、名前を元に戻すことにしたといいます。とはいえ、一度改名した名前を元に戻す、ましてや一般に使われない文字だということもあり手続きは難航。役所に何度もかけあい何とか名前を元の文字に戻せたそうです。

再改名の後は事業も軌道に乗り、推されて関係団体の要職につくなど、ご本人によれば「人生としては最高の歩み」を続けられたそうです。2010年秋に黄綬褒章、2017年春に旭日双光章を受章し、この「謎の漢字」が新聞紙面に載り、私が採集できたというわけです。字画に良し悪しがあるのかどうかは分かりませんが、田代さんにとって「

再改名の後は事業も軌道に乗り、推されて関係団体の要職につくなど、ご本人によれば「人生としては最高の歩み」を続けられたそうです。2010年秋に黄綬褒章、2017年春に旭日双光章を受章し、この「謎の漢字」が新聞紙面に載り、私が採集できたというわけです。字画に良し悪しがあるのかどうかは分かりませんが、田代さんにとって「![]() 」という字は、両親の思いが込められたかけがえのない唯一無二の文字だったのでしょう。

」という字は、両親の思いが込められたかけがえのない唯一無二の文字だったのでしょう。

漢字漢語研究会の発表では、漢字の地域性について述べたほか、田代さんのエピソードにも少し触れさせていただきました。発表の後、花園大学の橋本行洋教授から「どうしてウ冠でも草冠でもなく、竹冠だったのでしょう?」という質問がありました。私の想像だと断ったうえで「竹のように真っすぐ成長するようにとの意味が込められていたのではないですか」と答えました。田代さんの人生を振り返ると、何だかそんな気がしてなりません。叙勲受章の年に名前の漢字がユニコードに入ったのも偶然とはいえ、最高のタイミングだったのではないでしょうか。

ここでひとつ思い出しました。小学校時代の恩師と手紙のやりとりをしているのですが、いつだったか宛名が「小林筆」という誤記があったのです。「先生、どうしたのだろう?」と思っていたのですが、これは誤記ではなかったのですね。「竹のように成長するように」との思いからだったのか、それとも山田耕筰と同じ「毛」の意味だったのか。いずれにせよ恩師とは教え子を思ってくれるありがたい存在です。

≪参考資料≫

小林肇「叙勲記事に見える漢字の地域性 ―新聞外字調査から―」第115回漢字漢語研究会資料、2018年

笹原宏之『謎の漢字』中公新書、2017年

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

新聞漢字あれこれ25 誤字ではなかった――「謎の漢字」を追って<前編> はこちら

新聞漢字あれこれ23 大阪伝統の「すし」を表現! はこちら

≪著者紹介≫

小林肇(こばやし・はじめ)

日本経済新聞社 用語幹事

1966年東京都生まれ。金融機関に勤務後、1990年に校閲記者として日本経済新聞社に入社。編集局 記事審査部次長、人材教育事業局 研修・解説委員などを経て2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 著書などに『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林 第四版』(編集協力、三省堂)、『加山雄三全仕事』(共著、ぴあ)、『函館オーシャンを追って』(長門出版社)がある。

≪記事画像≫

トップ画像:たっきー/PIXTA(ピクスタ)

記事中画像:田代氏提供