名字研究家からの挑戦状!(2)東日本編

著者:髙信幸男(名字研究家)

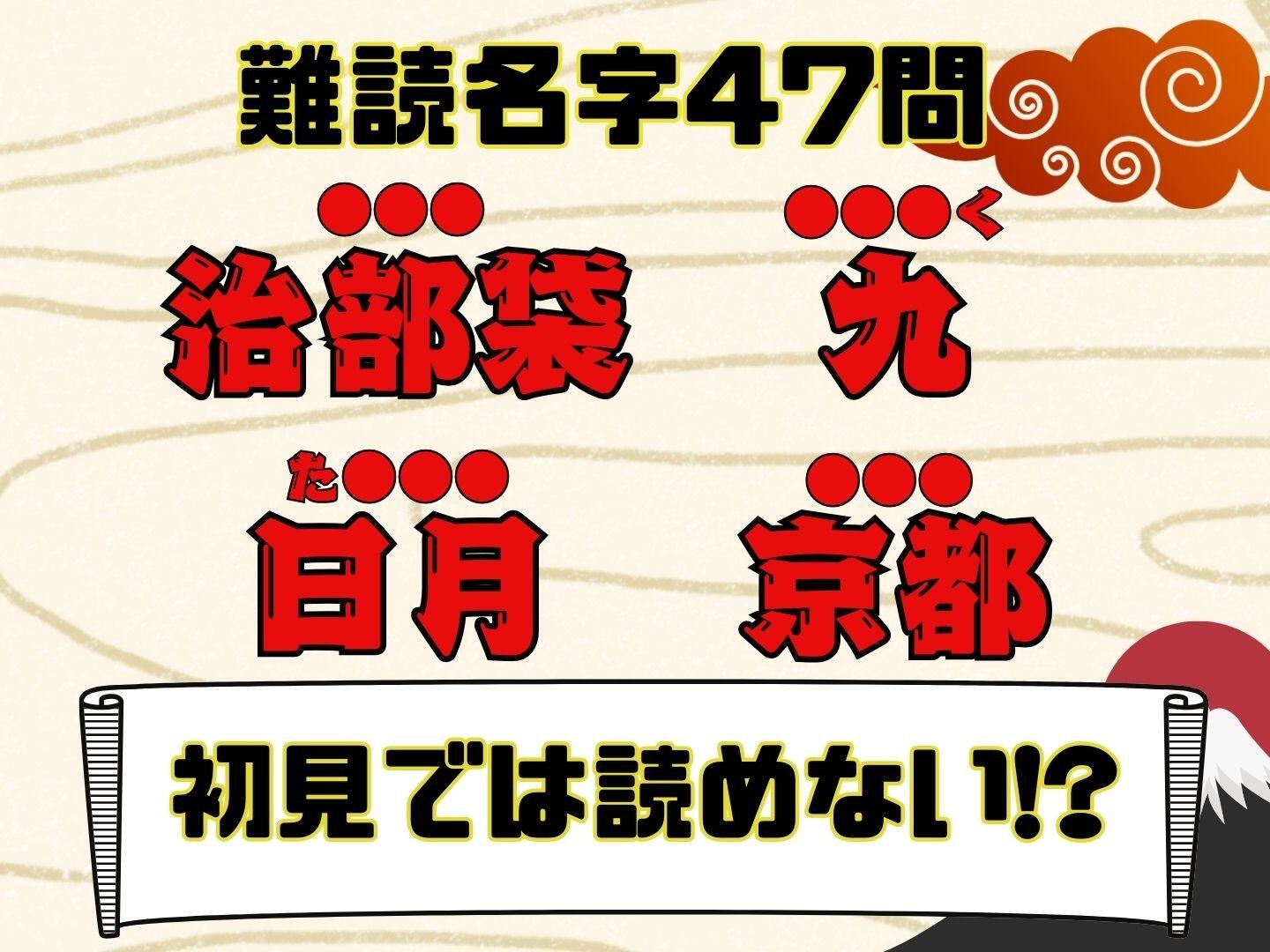

前回は、各都道府県の難読名字を紹介いたしました。読者の皆様は、いくつ読めましたか。名字の中には、難読で読めず珍しいと感じるものもあれば、簡単に読めるが「こんな名字もあるの?」と疑ってしまうようなものもたくさんあります。その由来は、地名であったり、日常品であったり、日常語であったりと様々です。

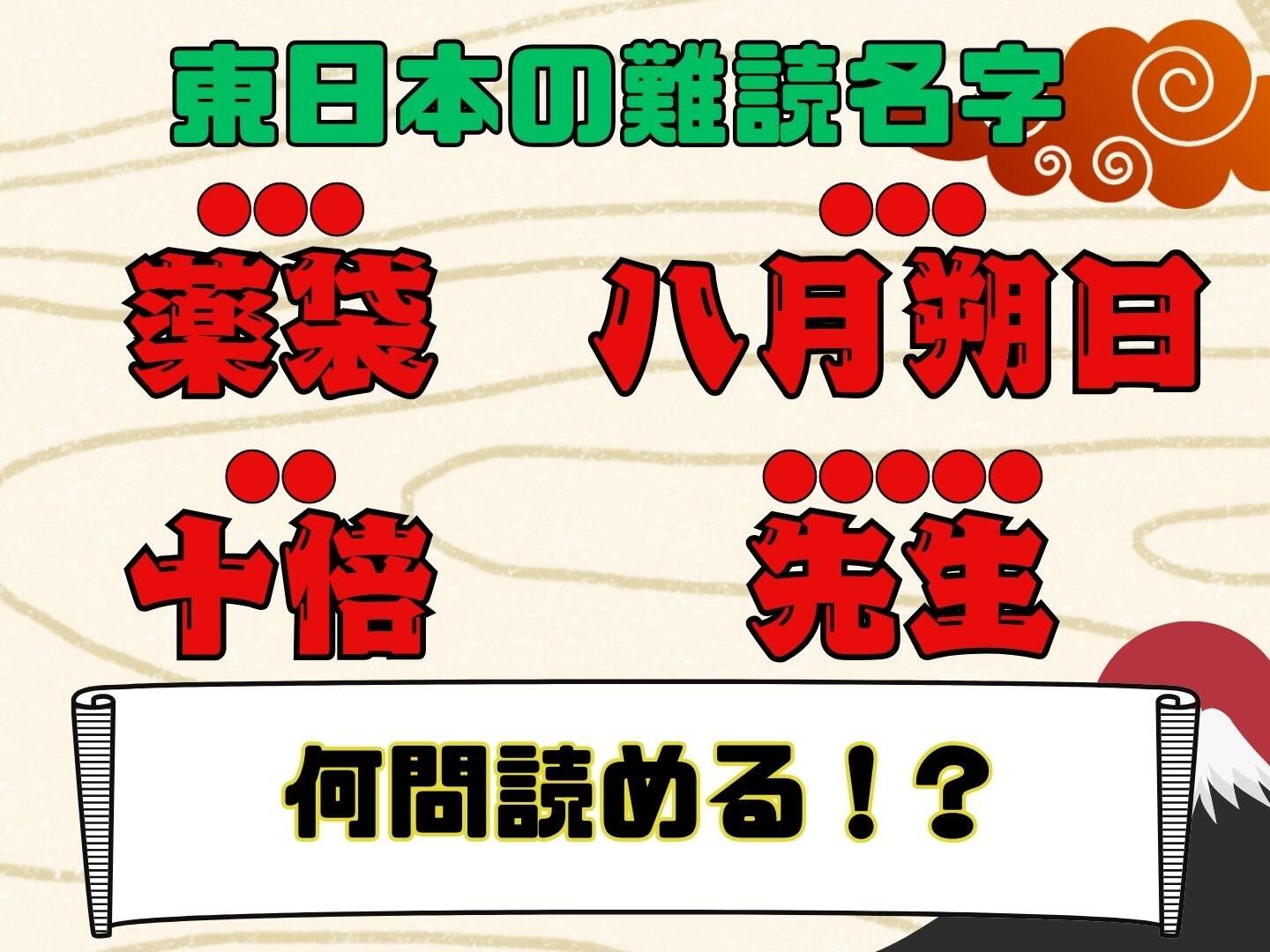

今回は、東日本におけるそれらの名字を紹介したいと思います。その中でも特に難読な名字は読み方を伏せています。それぞれ何と読むのか、是非チャレンジしてみてください。

<問題>

【北海道・東北地方】

北海道「別紙(べっし)」・「雲母(きら)」・「馬酔木」

青森県「我満(がまん)」・「妻神」・「戸来(へらい)」

岩手県「碁石(ごいし)」・「大蛇(だいじゃ)」・「林檎(りんご)」

宮城県「大学(だいがく)」・「百足(むかで)」・「時計(とけい)」

秋田県「持主(もちぬし)」・「賠償(ばいしょう)」・「十倍」

山形県「烏(からす)」・「砥石(といし)」・「三丁目(さんちょうめ)」

福島県「海月(くらげ)」・「前後(ぜんご)」・「法隆寺(ほうりゅうじ)」

【関東地方】

茨城県「槐(えんじゅ)」・「四月朔日」・「八月朔日」

栃木県「首長(しゅなが)」・「蜂巣(はちす)」・「五月女(さおとめ)」

群馬県「黛」・「寿命(じゅみょう)」・「太古前(たいこまえ)」

埼玉県「昭和(しょうわ)」・「廿楽」・「左衛門三郎(さえもんさぶろう)」

千葉県「狼(おおかみ)」・「雷(いかづち)」・「醤油(しょうゆ)」

東京都「魚取(うおとり)」・「小作(こざく)」・「真利子(まりこ)」

神奈川県「石綿(いしわた)」・「紙透(かみすき)」・「外郎」

【中部地方】

山梨県「標」・「薬袋」・「流石(さすが)」

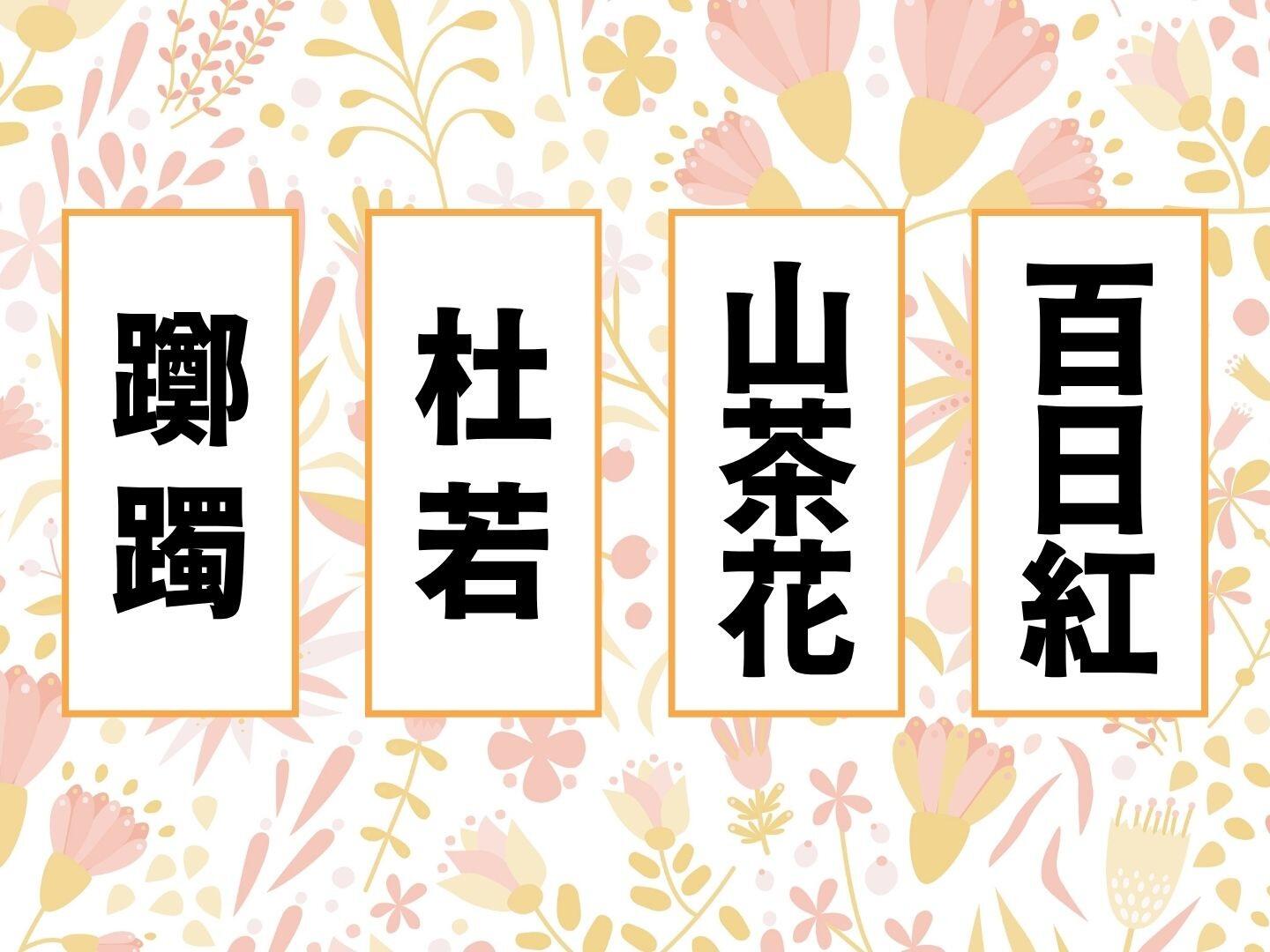

長野県「躑躅」・「等々力(とどろき)」・「六波羅(ろくはら)」

新潟県「陸」・「珊瑚(さんご)」・「家老(かろう)」

静岡県「先生」・「一言(ひとこと)」・「追掛(おいかけ)」

愛知県「相撲(すもう)」・「世界(せかい)」・「大国護(おおくご)」

岐阜県「蟹(かに)」・「保母(ほぼ)」・「岩茸(いわたけ)」

富山県「釣(つり)」・「音頭(おんど)」・「図書(ずしょ)」

石川県「家出(いえで)」・「延命(えんめい)」・「夏至(げし)」

福井県「明治(めいじ)」・「寒蝉」・「小児(しょうに)」

<解答>

【北海道・東北地方】

北海道「馬酔木(あしび)」

青森県「妻神(さいのかみ)」

秋田県「十倍(とべ)」

【関東地方】

茨城県「四月朔日(わたぬき)」・「八月朔日(ほづみ)」

群馬県「黛(まゆずみ)」

埼玉県「廿楽(つづら)」

神奈川県「外郎(ういろう)」

【中部地方】

山梨県「標(しめぎ)」・「薬袋(みない)」

長野県「躑躅(つつじ)」

新潟県「陸(くが)」

静岡県「先生(せんじょう)」

福井県「寒蝉(ひぐらし)」

<解説>

いくつか名字の由来などを紹介します。

●岩手県「林檎(りんご)」

果実の林檎を栽培していて付けた名字では無く、その地域にある「林郷(りんごう)」という地名から生まれたと考えられます。「林郷」より「林檎」の方が良いと考えたのかもしれません。実際に「林郷(りんごう)」という名字も存在しています。

●宮城県「百足(むかで)」

百足衆と呼ばれる強い武士団があり、その一族が名乗った名字です。

●茨城県「八月朔日(ほづみ)」

お米の収穫時期から生まれた名字です。昔の暦は旧暦と呼ばれ、現代の暦より一月半くらい後になります。つまり、旧暦の八月朔日(一日)は今の暦では9月中旬頃に当たり、お米の収穫時期で、稲の穂を積む(摘む)時期であることから、「八月朔日」で「ほづみ」と読ませます。

●群馬県「太古前(たいこまえ)」

その地域で一番の旧家(古い家)なので、名字も一番古くなるようにと考え、「太古」時代より前はないだろうということで「太古前」となったようです。

●神奈川県「外郎(ういろう)」

役職から生まれた名字です。「外郎」家の先祖は、中国の元の時代に「礼部員外郎(れいぶいんういろう)」という官職に就いていましたが、1504年に小田原北条氏に呼ばれ医薬品の開発に努めました。日本に来て、元の官職である「外郎」を名字として名乗りました。「ういろう」というお菓子は、外郎家の先祖が客のもてなしに作ったお菓子なので、名字の「外郎」から名付けられました。

●山梨県「薬袋(みない)」

戦国武将武田信玄が家臣に与えた名字です。昔は、殿が死んだ時や病気の時に敵に攻められてしまうため、そのようなことは秘密にしていました。用心深い武田信玄でしたが、晩年は病気がちで、常に腰のところに薬袋を下げて生活していました。ある時、腰の薬袋を落としてしまい、側近に見られてしまいました。そこで信玄は、自分の病気がばれてしまうのを恐れ、家臣に「今の薬袋は見なかったことにしてくれ。お礼に「薬袋(みない)」の名字を与える。」として、「薬袋」という名字を賜ったと伝えられています。つまり、口封じの為に部下に与えた名字です。

●静岡県「追掛(おいかけ)」

猪から生まれた名字です。この地域には猪が多く住んでいて、「追掛」家の先祖が猪を追い掛けて捕獲しました。その猪を料理した人が「二久山(にくやま)」の名字を名乗り、その肉を五百匁食べた人が「五百目(ごひゃくめ)」という名字を名乗ったと伝わっています。

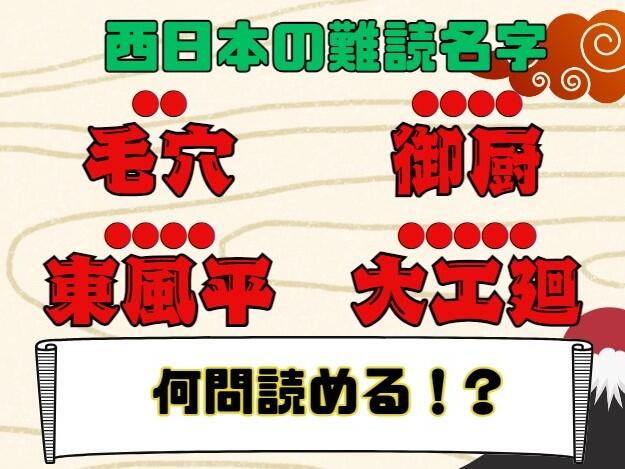

次回、「名字研究家からの挑戦状!(3)西日本編」は11月19日(火)公開予定です。

≪おすすめ記事≫

名字研究家からの挑戦状!(1)各都道府県を代表する難読名字 はこちら

≪著者紹介≫

髙信幸男(たかのぶ・ゆきお)

司法書士・苗字研究家。1956年茨城県大子町生まれ。茨城県水戸市在住。日本家系図学会会員、茨城民族学会会員、日本作家クラブ会員。高校生の時から趣味で名字研究を始め、2024年で51年を迎える。その間、全国を旅しながら名字を収集し、それらの名字の由来やエピソードを本に書いたり、講演会等で発表したりしている。

主な出演番組:NHK「熱中時間」「ファミリーヒストリー」、日本テレビ「ニノさん」「スクール革命」「月曜から夜ふかし」「沸騰ワード10」、TBSテレビ「櫻井有吉THE夜会」「水曜日のダウンタウン」、テレビ朝日「クイズ雑学王」「ナニコレ珍百景」「羽鳥慎一のモーニングショー」、フジテレビ「99人の壁」「とくダネ」「さまぁーずの神ギ問」

著書:『難読稀姓辞典』『名字歳時記』(日本加除出版)、『漫画・珍名さん』(芳文社)、『トク盛り名字丼』(柏書房)、『激レア名字クイズ100』(JTBパブリッシング)、『ご当地珍名 見つけ隊』(恒春閣)