四字熟語根掘り葉掘り51:「雲外蒼天」の由来を探る

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

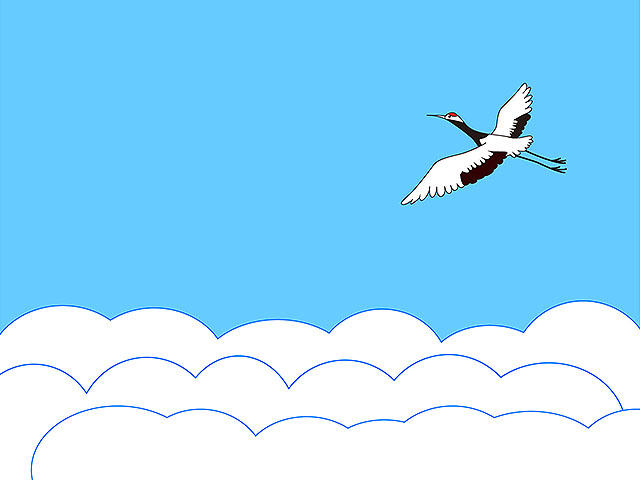

ここのところ、ずっと気になっている四字熟語に、「雲外蒼天(うんがいそうてん)」があります。文字通りの意味は、〈雲を突き抜けたその先には、青空が広がっている〉ということ。転じて、〈努力して苦しみを乗り越えれば、すばらしい世界が待っている〉といったことを指して使われます。

このことば、私が知る限りでは、ふつうに市販されている四字熟語辞典の類いには、収録されていません。しかし、座右の銘としては人気があるらしく、ネットで検索するとけっこうな数のヒットがあります。いったい、どんな由来で、いつごろから使われ始めた表現なのでしょうか?

「雲外蒼天」の使用例は、調べのついた範囲では、1980年代の終わりごろから見られます。最初は主に経済人の座右の銘として好まれ、そこから、政治家やアスリート、病気に苦しんでいる方などへと広がっていったようです。ある経済人は「中国出張の際に教えてもらった」と証言していますから、中国由来の四字熟語かと思われます。

そこで、中国の古典を調べてみましたが、「雲外蒼天」というフレーズそのものを見つけることはできませんでした。似た表現として、7世紀の詩人、李白に「惟(た)だ碧天雲外の月有り」という句がありますが、これは〈夜空に月が雲一つかからず輝いている〉といった意味ですので、直接の関係はないかと思われます。

より由来に近いと思われるものとしては、13世紀の文人、謝枋得(しゃほうとく)の詩に出て来る、「鶴は雲外を穿(うが)ちて青天に上る」という一句があります。〈鶴が雲を突き抜けて青い空へと舞い上がっていく〉といった意味合いですから、「雲外蒼天」が描き出す情景とよく似ています。

ただ、この詩そのものは、雲も鶴も無心であってお互いに何の関係もない、とうたっていますので、老荘思想や禅の悟りの境地を表すかと思われます。そこから直接、〈努力して苦難を乗り越える〉といったニュアンスをくみ取るのは、ちょっと無理がありそうです。

とはいえ、謝枋得が生きたのは、漢民族の南宋王朝が、モンゴル族の元王朝によって征服された時代。謝枋得は、文人としての名声を買われて元王朝から仕官を求められますが、滅びた宋王朝に忠義立てをして、それを拒否。ついには絶食して亡くなってしまいます。その悲劇的な生涯は、中国のみならず、かつての日本でも、よく知られていました。

それを踏まえた上で、「鶴は雲外を穿ちて青天に上る」という一句だけを取り出すと、そこに〈苦難を乗り越える〉というイメージを重ねてみたくもなります。まだまだ調査の必要はありますが、「雲外蒼天」とは、そのようにして生み出された四字熟語なのかもしれません。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り2:「空前絶後」のお笑い芸人って!? はこちら

四字熟語根掘り葉掘り32:乾杯の歌と「比翼連理」 はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。 また、東京の学習院さくらアカデミー、NHK文化センター青山教室、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。 ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成